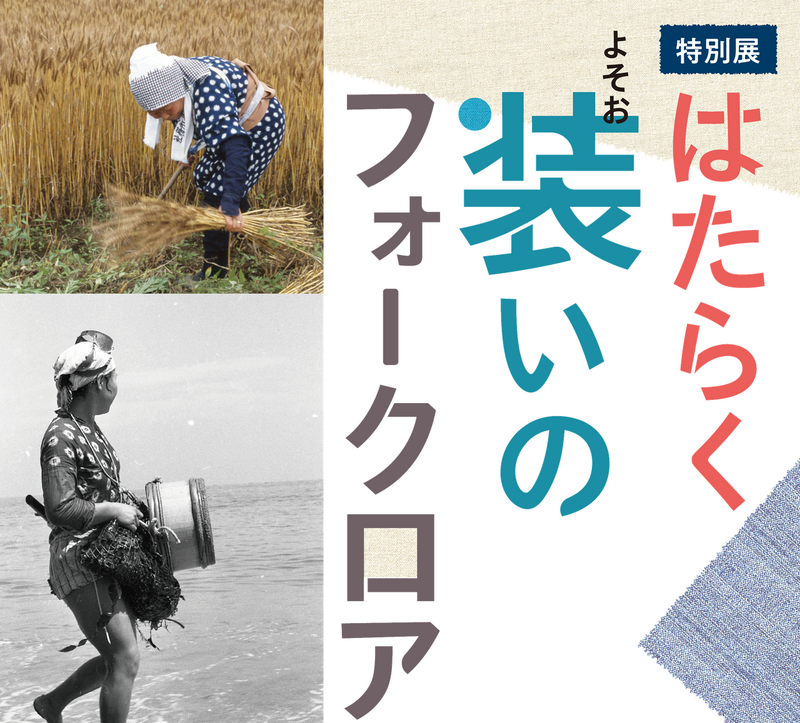

埼玉県立歴史と民俗の博物館では令和7年3月15日(土)から、特別展「はたらく装いのフォークロア」を開催します。

はたらくことは、生きること。四方を海に囲まれ、豊かな山林や肥沃な大地に抱かれた日本では、人びとはさまざまな環境で農耕、狩猟、漁撈などに励んできました。その際に身に着けた衣服や用具からは、はたらくための実用的な工夫やさりげない美意識がうかがえます。

本展では、各地に伝えられてきたはたらく装いから、フォークロア(民間伝承)の知恵を見つめます。

令和7年3月15日(土)~5月6日(火・振休)

時間:9:00~16:30(観覧受付は16:00まで)

休館日:月曜日(ただし3月24日、5月5日は開館)

埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示室・季節展示室

一般600円、高校生・学生300円

※団体料金(20名以上)は、一般:400円、高校生・学生: 200円。

※常設展観覧料を含む。

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方(付添1名を含む)は無料。

※「ぐるっとパス」で観覧できます。

(1)田畑・山・海のはたらく装いが大集合!

仕事着はそれ自体がコレクションとして、または生産用具のコレクションに含まれる形で収集が行われてきました。その中には、次代に受け継ぐべきものとして文化財に指定されたものもあります。本展では、国の重要有形民俗文化財「北武蔵の農具」、「秩父の山村生産用具」、「房総半島の漁撈用具」、「大森及び周辺地域の海苔生産用具」を中心に、約170点の関連資料を紹介します。

(2)機能をつきつめたらこの形―意外な仕事着

仕事着には動きやすく汚れにも強いことが求められますが、巨大な下駄、片方しかない手袋、紐のついた板状の皮など、見ただけでは使い方のわからない品々も並びます。海士(あま)が着用したフンドシは最古の仕事着ともいえるでしょう。装いを構成する衣類や用具から、人々がどのようにはたらいてきたかを考えます。

(3)実用的な中に垣間見える美意識

仕事着は動きやすく汚れにも強いことが前提ではありますが、無地ではなく絣模様を、単調な刺子ではなく模様に複雑さを、といったように、見た目に対する作り手や使用者のこだわりも光ります。継接ぎ一枚充てるのにも、仕上がりが美しく見えるよう工夫された仕事着の美もお楽しみください。

重要有形民俗文化財 重要有形民俗文化財「北武蔵の農具」ジュバン (当館蔵) |

千葉県指定有形民俗文化財 千葉県指定有形民俗文化財「房総半島の万祝及び製作関連資料」万祝着 (館山市立博物館蔵) |

|

猟師衣装(栃木県立博物館蔵) 猟師衣装(栃木県立博物館蔵) |

重要有形民俗文化財 重要有形民俗文化財「大森及び周辺地域の海苔生産用具」ノリゲタ (大田区蔵) |

\図録を販売中!/

【図録】特別展「はたらく装いのフォークロア」

特別展の魅力をぎゅっと一冊に詰め込んだ図録が、当館ミュージアムショップで販売中です。

ぜひお買い求めいただき、ご自宅でゆっくり御覧ください。

<ミュージアムショップ営業時間>10:30~16:00

※博物館の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

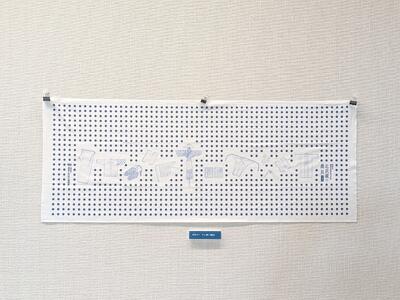

\グッズも販売中!/

特別展「はたらく装いのフォークロア」

オリジナル手ぬぐい

サイズ:H350mm×W900mm、販売価格:1,300円

「仕事着」がモチーフのかわいらしい手ぬぐいです。

こちらも当館ミュージアムショップで販売中です!在庫限りとなります

【特別展 関連事業1】

記念講演会「モノとしての衣、コトとしての衣 ―「房総半島の漁撈用具」を例として―」

漁村文化や民俗文化財についての造詣が深く、「房総半島の漁撈用具」など有形民俗文化財の調査・収集等にも実際に携わってこられた成城大学文芸学部教授・民俗学研究所所長の小島孝夫氏に、衣類や漁具など形あるモノ・技術や伝承など形のないコトの視点から仕事着について御講演いただきます。

| 開催日時 | 令和7年4月26日(土)14:00~15:30 ※終了しました |

| 会場 | 当館 講堂 |

| 講師 | 小島 孝夫 氏(成城大学文芸学部教授・民俗学研究所所長) |

| 定員 | 150名 |

| 費用 | 無料 |

| 申込方法 |

「埼玉県電子申請・届出サービス」または「往復はがき」にてお申し込みください。 <電子申請の場合> <往復はがきの場合> 〒330-0803 ※1回の申込につき、2名まで有効です。

※1回の申込につき2名まで。 |

| 申込期間 | 令和7年3月4日(火)~4月8日(火)必着 定員に達するまで |

| 問合せ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示・広報担当) |

【特別展 関連事業2】

体験講座「綿から糸をつくってみよう」

江戸時代以降、仕事着の素材として広く使われてきたものの一つが「木綿」です。木綿は肌触りが良く保温性に優れているため、農作業着である「野良着(のらぎ)」などにも多く使われました。本イベントでは、当館や市内の畑で収穫された綿から糸を紡ぐ体験をします。

| 開催日時 | 令和7年3月22日(土) ※終了しました。 <第1回>10:00~11:30、<第2回>13:30~15:00 |

| 会場 | 当館 ゆめ・体験ひろば『自由自在座』及び『ものづくり工房』 |

| 対象 | 小学生以上2名1組(小学生は保護者同伴) |

| 定員 | 各回4組(16名) |

| 費用 | 無料 |

| 申込方法 |

「埼玉県電子申請・届出サービス」または「往復はがき」にてお申し込みください。 <電子申請の場合> <往復はがきの場合> 〒330-0803 ※1回の申込につき、2名1組でお申し込みください。 |

| 申込期間 | 令和7年2月3日(月)~3月3日(月)必着 ※申込受付を終了しました。 |

| 問合せ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 学習支援担当) |

【特別展 関連事業3】

歴史民俗講座「はたらく装いのモノがたり」

(所沢市教育委員会蔵/市指定有形民俗文化財)

特別展「はたらく装いのフォークロア」に関連して、担当学芸員が特別展の見どころを掘り下げて紹介します。展示されている衣類や用具をとおして、モノが語るくらしのいとなみを読み取ります。

| 開催日時 | 令和7年4月12日(土)14:00~15:30 ※終了しました。 |

| 会場 | 当館 講堂 |

| 講師 | 当館学芸員 |

| 定員 | 150名 |

| 費用 | 無料 |

| 申込方法 |

「電話」または「埼玉県電子申請・届出サービス」にてお申し込みください。 <電話の場合> <電子申請の場合> |

| 申込期間 | 令和7年3月12日(水)9:00~定員に達するまで(先着順) |

| 問合せ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 企画・学習支援担当) |

【特別展 関連事業4】

民俗工芸実演「こぎん刺し」

こぎん刺しは青森県津軽地方で行われてきた刺子です。濃紺の麻布に白い木綿糸で刺子を施したものは、仕事着によく使用されました。

今回の民俗工芸実演では、埼玉県内のこぎん刺し作家・長田朝子氏を講師に迎え、寒さの厳しい地域で育まれたこぎん刺しの特徴や歴史を紹介するとともに、美しい幾何学模様を生み出す刺子のわざを実演します。

| 開催日時 | 令和7年4月29日(火・祝)14:00~15:30 ※終了しました。 |

| 会場 | 当館 エントランスロビー |

| 講師 | 長田 朝子 氏(こぎん刺し作家) |

| 定員 | 30名(当日先着順) |

| 費用 | 無料 |

| 見学方法 | 事前申込不要。開始時刻にエントランスロビーにお集まりください。 |

| 問合せ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 展示担当) |

【特別展 関連事業5】

学芸員による展示解説

特別展示室内で学芸員が特別展「はたらく装いのフォークロア」の展示解説を行います。

| 開催日時 | 令和7年3月16日(日)、3月29日(土)、4月5日(土)、5月6日(火・振休) 各回とも 13:30~14:00 |

| 会場 | 当館 特別展示室 |

| 解説者 | 当館学芸員 |

| 費用 | 特別展観覧料 |

| 参加方法 | 事前申込不要。開始時刻に特別展示室入口周辺にお集まりください。 |

| 問合せ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 展示担当) |

埼玉県立歴史と民俗の博物館 展示担当

〒330-0803

さいたま市大宮区高鼻町4-219

TEL: 048(645)8171

FAX: 048(640)1964