オリジナルカレンダー2023

当館が所蔵する資料の画像を使用した2023年版のカレンダーです。

スマートホンやパソコンにダウンロードし、壁紙として御利用ください。

毎月第4火曜日に翌月分を更新予定です。

※公開しているコンテンツ及び掲載画像の一切の二次利用を禁じます(部分的利用を含む)。

師走(しわす):師匠といえども趨走(走り回る)する月。

「福熊手」(当館蔵)

今回の資料の縁起物としての熊手は、鷲が獲物をわしづかみにする姿を模したようにみえることから金運、幸運をかき集めるものとして、主に11月(県内では12月のところも多い)の酉の市で販売されて親しまれてきたものです。おかめの面や俵、小判などの模型で飾りつけらているのが特徴です。

酉の市は、鷲(おおとり)神社をはじめとする鳥にちなんだ神社の年中行事で、現在でも関東各地で行われているお祭りです。当館に隣接する武蔵一宮氷川神社でも(鷲神社とは直接関係はありませんが)、毎年神社の神事大湯祭に合わせて12月10日に「大歳の市」としてお祭り「十日市(とおかまち)」が催され、熊手をはじめとする縁起物が販売されており、12月の風物詩となっています。

背景:「十字花柄文様銘仙長着」(当館蔵)

|

|

|

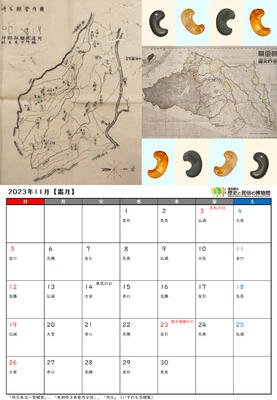

霜月(しもつき):霜がしきりに降る月。霜降月。

「埼玉県治一覧概表」、「実測埼玉県管内全図」(当館蔵)

11月14日は埼玉県の「県民の日」です。この日は、埼玉県の歴史に由来があります。

明治4年(1871)7月、明治政府は廃藩置県を断行し、明治維新以降も行政組織として存続していた藩を廃止します。本県域でも手続きが進められ、同年11月14日に埼玉県が置かれました。この日をもって「県民の日」としています。

しかし、実はこのとき誕生した埼玉県は現在とは異なる範囲でした。明治7年(1874)の「埼玉県治一覧概表」に描かれる埼玉県は、今のどのあたりまでが県域になっているでしょうか。

明治4年にできた埼玉県は、埼玉郡、足立郡、葛飾郡の48万石あまりのみが管轄地でした。一方、荒川を挟んで西側の地域は「入間県」という別の県だったのです。

その後、数度の再編成を経て、旧入間県域を合併して埼玉県が現在の姿になったのは明治9年(1876)です。明治13年(1880)の「実測埼玉県管内全図」に描かれる埼玉県は、なじみのある姿になっています。

「勾玉」(当館蔵)

勾玉は、埼玉県章にデザインとして用いられており、埼玉の象徴のひとつとなっています。

埼玉県章は、昭和39年(1964)10月開催の東京オリンピック(第18回オリンピック競技大会)に向け、情熱を表す16個の勾玉(幸魂)のデザインとしてに同年9月1日に制定され、9月19日の県民祭で発表されたものです。

|

|

|

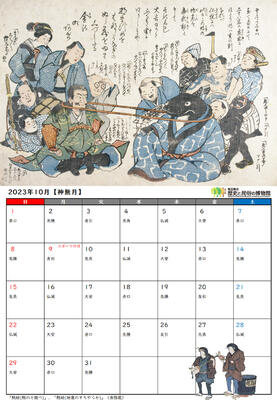

神無月(かんなづき):神の月(「無」は「の」を意味する)。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月。

「鯰絵(地震けん)」、「鯰絵(鯰の力競べ)」、「鯰絵(地震のすちやらか)」(当館蔵)

鯰絵とは、安政2年(1855)10月に江戸を襲った大地震の後、大量に流布された錦絵のことで、地震を起こすとされた鯰を主題とするのが特徴です。鯰絵には鯰と、鯰を要石によって封じ込めるとされる鹿島神宮のタケミカヅチ、江戸の人々が様々な形で登場します。250種類以上が発行されたといわれ、当館では150点程の鯰絵を収蔵しています。

「地震けん」には、鯰(地震)と雷、火事がじゃんけんのような遊び「とてつるけん」をし、それを親父が眺めている様子が描かれています。文字には、地震、火事、雷雨から避難する人々と、災害により大工の手間賃が高騰していることが記されています。

「鯰の力競べ」では、大鯰とタケミカヅチは首に縄をかけて力比べをしています。タケミカヅチの後ろには地震により被害を受けた人々がついている一方、復興により景気がいい大工や材木商は鯰を応援しています。こうした被災者と職人の対比、儲かっている人への風刺も鯰絵の特徴です。右上には「十月の二日」の文字が見えます。

挿絵の「地震のすちやらか」は、三味線と木魚も持った鯰がすちゃらか節を唄っている鯰絵です。こうした、擬人化されたコミカルな鯰たちも見どころです。

|

|

|

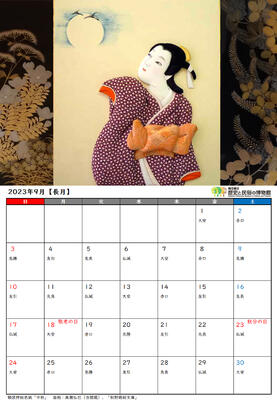

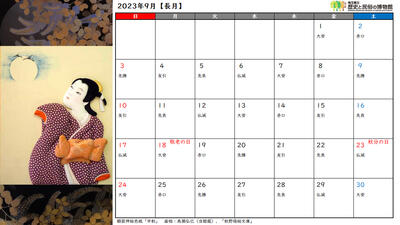

長月(ながつき、ながづき):夜長月(よながづき)。

額装押絵色紙「中秋」 面相:高瀬弘巳(当館蔵)

旧暦の9月の別名である長月は、その名のとおり、夏が過ぎて日が短くなり、夜がだんだんながくなっていく様子を表しています。そこで、今回は美しい月を描いた資料です。

本資料は、所沢で親子2代にわたって押絵羽子板の面相師を営んだ家の資料郡「高瀬家資料」(当館蔵)に含まれる完成品の押絵のひとつです。

面相師とは、問屋から押絵羽子板の製作を受注した押絵師の依頼で押絵羽子板の下図を書き、また押絵羽子板の顔(面相)と手足を作る仕事をした人たちです。押絵羽子板は、面相師、押絵師をはじめとして多彩な職人たちの分業によって作られていました。埼玉県では、かつて所沢や春日部に多くの職人がおり、本場東京下町に並ぶ押絵羽子板の生産地でした。

高瀬家資料のうち、下図、面型、型紙、制作道具、材料など製作に関わる資料5,584点は「押絵羽子板面相師関係資料」として埼玉県指定有形民俗文化財となっています。

背景:「秋野蒔絵文庫」(当館蔵)

|

|

|

|

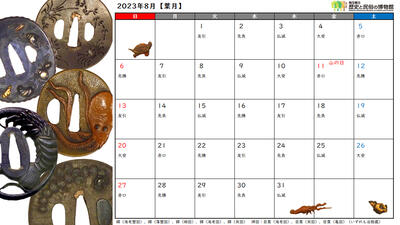

葉月(はづき、はつき):木々の葉落ち月(はおちづき)。

鐔(海老蟹図)、鐔(藻蟹図)、鐔(蛸図)、鐔(海老図)、鐔(貝図)

挿図:目貫(海老図)、目貫(貝図)、目貫(亀図)

鐔(つば)は、刀の刃から手を守るために装着する小道具です。江戸時代には、金工技術の発達により、様々な意匠の鐔が制作されました。手に合わせた10㎝前後の円形を基本とし、刀身や小道具をとおす櫃孔があるなど、形・サイズに制約がありながらも細部まで施された巧みなデザインと彫刻技術が見どころです。

目貫(めぬき)は、柄に差し込んだ刀身を固定させる目釘の頭が本来の役割ですが、やがて飾りとして柄の両側面につけるようになりました。

こうした刀装具には様々なモチーフがあしらわれ、多彩な生き物も登場します。吉兆の象徴である龍や、勇ましい獅子などのほか、昆虫や魚介も好まれていたようです。今回は、夏にちなんで海の生き物を集めました。かわいらしいデザインに注目です。これらにも、例えば蛸は再生、海老は長寿など、制作者や持ち主のいろいろな想いがこもっているのかもしれません。

|

|

|

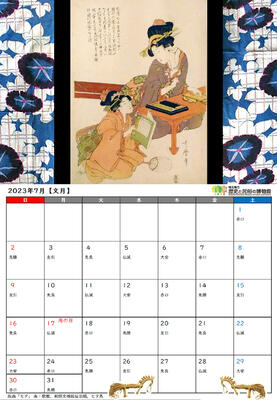

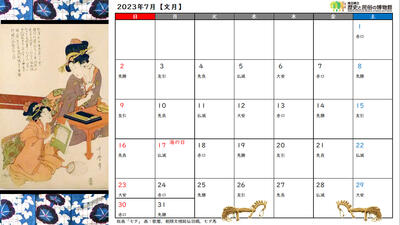

文月(ふみづき、ふづき):稲の穂が実る月、穂含月(ほふみづき)。

版画「七夕」 画:歌麿

浮世絵師喜多川歌麿による絵。7月7日に星を祭り、女性が縫物の上達を願う中国の「乞巧奠(きこうでん)」の説明が記されており、手前の少女が持つ往来物にそのことが書かれていたのだと思われます。乞巧奠は奈良時代頃に日本に伝わったといわれ、その後願い事やお供え物の習慣が七夕行事として定着しました。

「七夕馬」(当館蔵)

七夕に馬を作って飾る風習は各地にありますが、県内でも行われていました。2頭1対で、七夕に笹飾りの下に棒を渡し、向かい合わせにまたがせるそうです。

材料は水路や池に自生する「マコモ」という植物です。七夕は旧暦のお盆の時期と重なるため、霊が乗る馬として作られたものが七夕行事として定着したともいいます。掲載の七夕馬は全長70㎝もあり、意外と大きいです。

馬飾りに使用する「マコモナワ」(当館蔵)

装飾:「朝顔文様銘仙長着」(当館蔵)

|

|

|

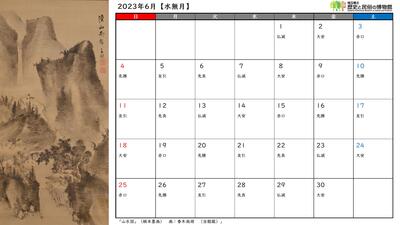

水無月(みなづき、みなつき):水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月。

「山水図」(絹本墨画) 画:春木南湖 (当館蔵)

山奥に滝が流れ、崖の上の庵(いおり)には、身を乗り出して外を眺める人の姿が見えます。上部に記された「溪山雨餘(けいざんうよ)」とは、雨あがりの山と谷という意味です。その通り、雨あがりの山々が水墨で表され、山間に湿った空気が漂っているのが感じられます。

作者の春木南湖(はるきなんこ)は、江戸時代中期から後期に活躍した文人画家です。

絵の中の山々を訪ねたつもりになって、雨あがりの爽やかさに思いを馳せてみませんか。

|

|

|

挿図:「団扇絵(柳に洋傘)」(当館蔵)より

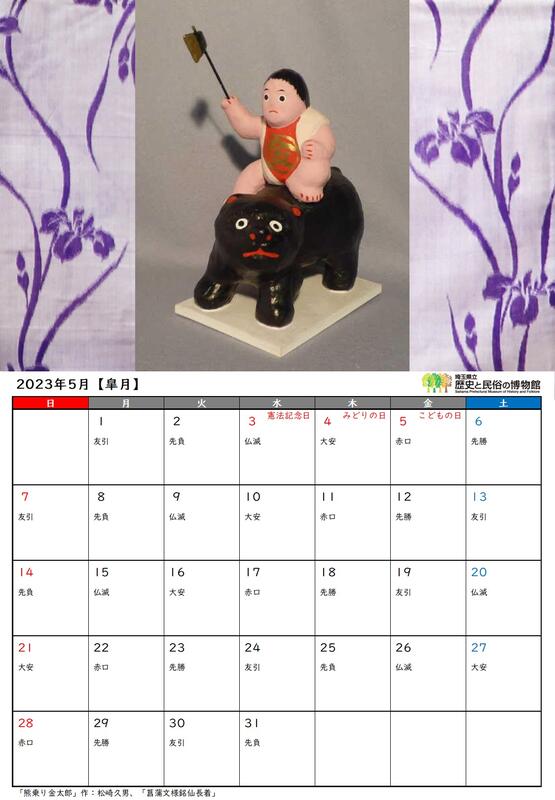

皐月(さつき):早苗を植える月、早月。

「熊乗り金太郎」 作:松崎久男 (当館蔵)

越谷市船渡で作成された張り子の人形、玩具です。

張り子とは、木型に和紙を張り合わせて製作される玩具や置物で、代表的なものはだるまです。

船渡の張り子は江戸時代後期から作られており、県内最古と言われて

船渡の張り子の特徴はその豊富な種類です。熊乗り金太郎や代表的なだるま、虎のほか、一本傘、唐茄子おかめなど愛くるしいデザインの人形があり、当館でも収蔵しています。

今回は、端午の節句・こどもの日である5月5日にちなんで、こどもの健やかな成長の象徴として古くから愛されている金太郎を選びました。

装飾:「菖蒲文様銘仙長着」(当館蔵)

|

|

卯月(うづき):卯の花(ウツギ)の咲く月。

「嵐山真景図」 画:原在中 (当館蔵)

京都嵐山の桜と、筏(いかだ)流しの様子が描かれています。

筏流しとは、山で切り出した材木を筏状に組み、人が乗って操りながら川の下流まで運搬するもので、埼玉県内でも飯能地域などで行われていました。

202304カレンダー(縦).jpg 202304カレンダー(縦).jpg |

|

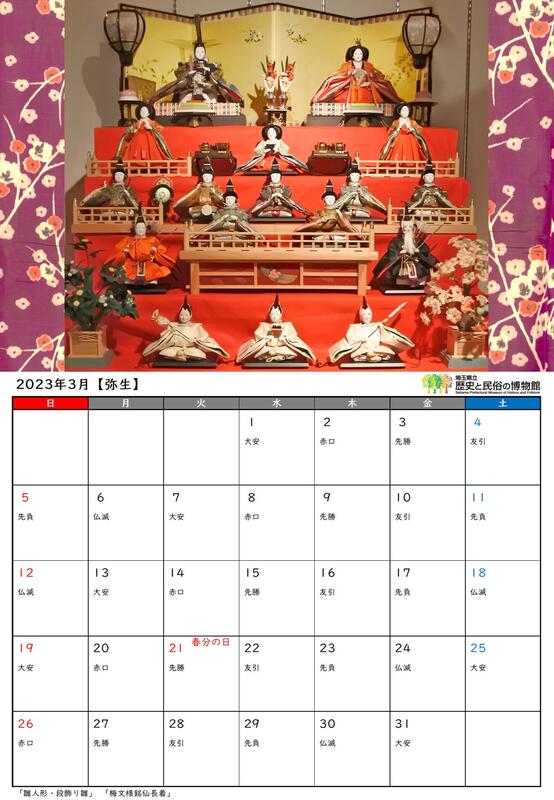

弥生(やよい):木草弥生い茂る(草木が生い茂る)月。

「雛人形・段飾り雛」 作:戸塚健蔵 (当館蔵)

人形のまち、埼玉県岩槻市で制作された雛壇です。

三段目は5人の人形がお囃子を奏でる「五人囃子」が近年では一般的になっていますが、この雛飾りは7人の人形が雅楽を演奏する「七楽人」仕様となっています。

「梅文様銘仙長着」 (当館蔵)

今の季節にピッタリな梅柄の銘仙です。文様を掛軸の表装裂地に見立てました。

202303カレンダー(縦).jpg 202303カレンダー(縦).jpg |

|

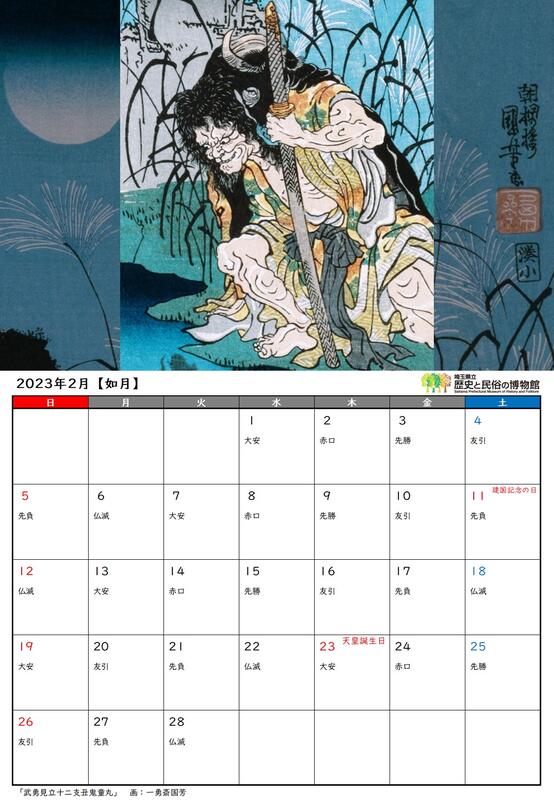

如月(きさらぎ):まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(衣更着)月。

「武勇見立十二支丑鬼童丸」画:一勇斎国芳(当館蔵)

鬼童丸とは、酒呑童子を討ったことで知られる源頼光に退治された鬼の名です。頼光に恨みを持つ鬼童丸が牛を殺してその皮を被り、草むらに身を潜ませ待ち伏せしている姿が描かれています。

|

|

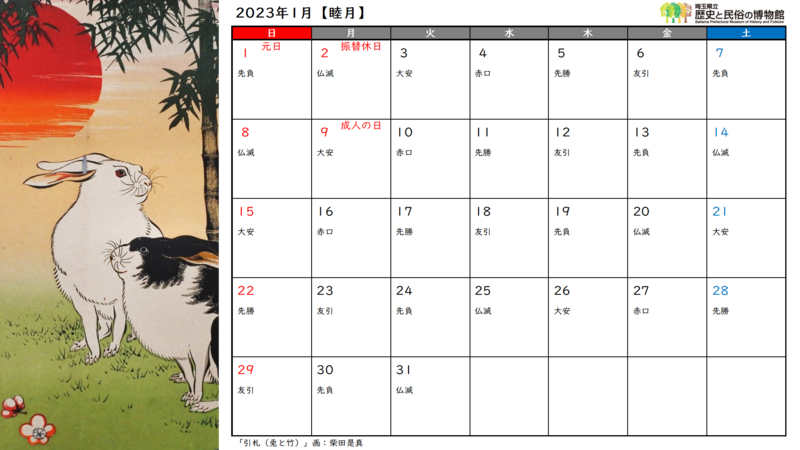

睦月:正月に親類一同が集まる、睦び(親しくする)の月。

「引札(兎と竹)」画:柴田是真(当館蔵)

兎と竹のほか、日の出が描かれた年始にふさわしいおめでたい雰囲気の引札です。

202301カレンダー(縦).jpg 202301カレンダー(縦).jpg |

|

202304カレンダー(横).jpg

202304カレンダー(横).jpg

202303カレンダー(横).jpg

202303カレンダー(横).jpg