埼玉県立歴史と民俗の博物館では令和7年10月11日(土)から、特別展「大名と菩提所」を開催します。

江戸時代の埼玉県域には忍・岩槻・川越に城郭が存在し、いずれも江戸近郊の要所の守りを固めるため、城主には幕府の要職に就いた譜代大名らが任ぜられました。

これらの大名たちは、参勤交代や転封(てんぽう)を繰り返すなかで江戸と国許(くにもと)の両方に菩提寺を持ったり、転封に伴い菩提所を変えたり、一貫した墓域を形成したりと、菩提所や墓の在り方は「家」ごとに異なりました。

そもそも菩提所とは、菩提を弔(とむら)う場所のこと、すなわち先祖の供養(くよう)を行う場のことを指します。江戸時代の大名たちにとって先祖を供養し、子として親の葬儀を執行することは、正当な後継者としての立場を表明する重要な場でもありました。

本展では260余年の泰平の世を支えた大名が眠る菩提所に注目します。

会期:令和7年10月11日(土)~11月24日(月・振休)

時間:9:00~16:30(観覧受付は16:00まで)

休館日:月曜日(※ただし祝日10月13日(月)、11月3日(月)、24日(月)は開館)

埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示室

一般600円、高校生・学生300円

※団体料金(20名以上)は、一般:400円、高校生・学生: 200円。

※常設展観覧料を含む。

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方(付添1名を含む)は無料。

※「ぐるっとパス」で観覧できます。

○第Ⅰ部 将軍の御霊屋(おたまや)

歴代将軍の霊廟(れいびょう)は「御霊屋」と呼ばれます。これは単に遺骸を埋葬する墓所としての役割だけでなく、位牌を安置する「霊牌所(れいはいじょ)」や参拝するための「拝殿(はいでん)」、供物を取扱い、また法事の際の控室などにも利用されたという「御供所(ごくしょ)」などの様々な機能を伴う建物を含む空間です。第Ⅰ部では、江戸時代の諸大名を束ねた将軍家の御霊屋を取り上げます。

○第Ⅱ部 大名たちの菩提所

北武蔵ゆかりの大名家とその菩提所を紹介します。大名たちの菩提所や墓の在り方は「家」ごとに異なりましたが、それぞれの大名の家の事情や死への向き合い方、先祖の安らかな眠りを願う子孫たちの想いが表れていると言えるでしょう。現在の埼玉県域にあたる武蔵野国北部(北武蔵)の岩槻藩・川越藩・忍藩だけでも260余年のうちに延べ20家61名の大名が藩主の座についていますが、本展では菩提所と大名家の関係、菩提所に遺された品々に注目し、このうち8家を取り上げ紹介します。

○第Ⅲ部 掃苔(そうたい) ―苔を掃い、故人を偲ぶ―

「掃苔」とは苔を掃うこと、転じて墓参りのことを言います。江戸時代中期から各地の名所を紹介する「名所(案内)記」が出版されるようになり、その中で著名人の墓を紹介するものがみられるようになります。また、同じく近世中・後期には一般向けに子として親の葬儀をどのように執り行うべきかという、いわば葬儀の手引書も多く刊行されるようになります。寺檀(じだん)制度のもと、誰もが菩提所を持った江戸時代の死や葬儀への向き合い方を考えます。

埼玉県域にゆかりの大名家とその菩提所を紹介します。

大名家の菩提所には大名の遺品や供養のための品々が納められました。刀剣、甲冑、古文書などの大名家ゆかりの品々はもちろん、墓所からの出土品もあわせて展示します。

県内初出展の資料も多数!意外と注目されてこなかった、大名の菩提所に焦点を当てた展覧会です。

供養や墓所の在り方は時代とともに変化しています。菩提所に注目することで、江戸時代を生きた人々をこれまでとは違った角度でとらえることができるかもしれません。

第Ⅰ部「将軍の御霊屋」のみどころ ~豪華絢爛!御霊屋の建築美と奉納品~

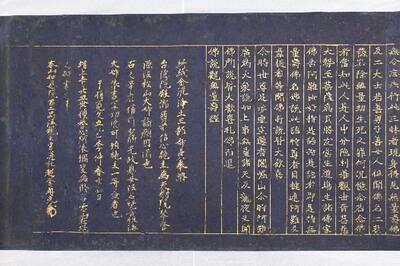

(こんしきでいじょうどさんぶきょうのうちかんむりょうじゅきょう)

港区指定文化財『紺紙金泥浄土三部経のうち観無量寿経』

寛文5年(1665)、大本山増上寺(東京都港区) 蔵

寛文5年に書写され、徳川秀忠の廟所(びょうしょ)である台徳院(たいとくいん)御霊屋に奉納された経典。奥書によると、写経の施主は秀忠とその正室・江(ごう)の娘である千姫(せんひめ)であり、経文の書写は千姫の孫の奈阿姫(なあひめ)によります。つまり、父の菩提を弔うため、娘とその孫娘が奉納した経典であることがわかります。紺紙に金泥でしたためられた文字の美しさもさることながら、菩提所と徳川家とのゆかりを示す、歴史的にも貴重な資料です。

第Ⅱ部「大名たちの菩提所」のみどころ ~由緒正しき優品揃い~

国宝『太刀 銘 定利(さだとし) 』

鎌倉時代(13世紀) 東京国立博物館 蔵

東京国立博物館所蔵 Image TNM Image Archives

岩槻藩主阿部正春(まさはる)が、四代将軍家綱(いえつな)より拝領した太刀。寛文3年(1663)の日光社参の帰途で将軍が岩槻城に立ち寄り、その際に下賜(かし)されたもの。以降代々阿部家に伝わりましたが、のちに明治天皇へ献上されました。御物(ぎょぶつ)となった際の木札が刀袋に縫い付けられています。作者の定利は京都綾小路(あやのこうじ)派の刀工で、本作はその最高傑作として知られます。名刀を拝領した阿部家の栄華が偲ばれる品です。

(おおおかただみつこうもくぞう)

さいたま市指定文化財『大岡忠光公木像』

江戸時代(18世紀) 龍門寺(さいたま市) 蔵

岩槻藩大岡家初代忠光の坐像(ざぞう)。冠をつけ笏(しゃく)を持ち、太刀を佩(は)いた束帯(そくたい)姿です。背面に刻まれた銘文から、宝暦10年(1760)の没後間もなく制作され、菩提所である龍門寺(りゅうもんじ)に納められた像であるとみられます。

(べにちりめんじからはなからくさにごかにからはなもんししゅうふくさ)

前橋市指定文化財『紅縮緬地唐花唐草に五瓜に唐花紋刺繍袱紗』

天保6年(1835) 光巖寺(群馬県前橋市) 蔵

袱紗(ふくさ)とは方形の絹布で、進物の上に掛けたり物を包んだりするのに用いられます。川越藩秋元家の家紋である五瓜(ごか)に唐花紋(からはなもん)が金糸で刺繍されている贅沢なつくりの袱紗です。裏の銘によると、秋元家九代久朝(山形藩主)の姉である本源院の菩提を弔うため、秋元家が奉納したものとわかります。秋元家は前橋藩→川越藩→山形藩→館林藩へと転封しますが、秋元家初代の長朝が前橋(総社)に建立した光巖寺を大切にしていました。藩主のみならず所縁のあるものの菩提を弔う場所として光巖寺が重んじられていたことがわかります。

(べいしんじかいさんたいぐおしょうしょうぞうが)

『米津寺開山大愚和尚肖像画』

承応2年(1653) 米津寺(東京都東久留米市) 蔵

久喜藩は貞享元年(1684)から寛政10年(1798)までの間、久喜(現久喜市)に置かれた藩です。所領は武蔵国埼玉郡・多摩郡のほか、上総(現千葉県)・下総(現・千葉・茨城県)・常陸(ひたち)国(現茨城県)に点在していました。

本資料は久喜藩主米津家(よねきつけ)の菩提所であった米津寺(べいしんじ)に伝わる開山上人の肖像画です。米津寺には米津家歴代の墓所があります。米津寺は万治2年(1659)開山を大愚、開基を米津家二代当主田盛とし、米津家の菩提寺として建立されました。米津家とともに米津寺を開いた大愚和尚のすがたをあらわす重要な作品です。

第Ⅲ部「掃苔-苔を掃い、故人を偲ぶ-」のみどころ ~出版文化と葬送文化~

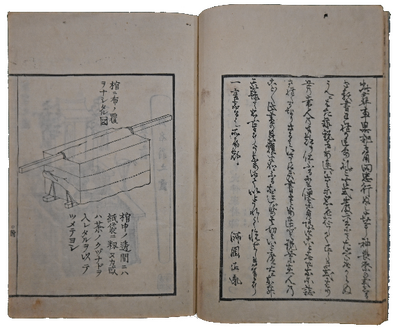

『葬事略記』

江戸時代末期 当館蔵

幕末~明治にかけて活躍した神道家、角田忠行による著作。老いた父母を持つ者はその肖像画などを用意しておくこと、遺言がある場合は記して置くべきこと、などの心構えや、棺桶(かんおけ)を作る際の素材、葬儀の準備や儀式全般について記されている神道式の葬儀マニュアル本です。遺体の取扱い方、儀礼に使用する葬具など、儒教式の葬祭に似通った点が多くみられます。江戸時代中・後期に盛んになる儒書の刊行と儒教の受容に伴い、江戸時代末期には仏教寺院に依らず、自ら葬儀を執行するための神式・儒式の葬儀書も多く出版されました。

特別展関連事業①

記念講演会「埼玉の大名墓所」※終了しました

埼玉に限らず様々なお墓の「墓参り」をしてきた講師に「埼玉の大名墓所」をテーマにご講演をいただきます。

| 開催日時 | 令和7年11月8日(土) 14:00~15:30 |

|---|---|

| 会 場 | 当館 講堂 |

| 講 師 | 池上 悟 氏(立正大学文学部名誉教授) |

| 対 象 | どなたでも |

| 定 員 | 150名 |

| 費 用 | 無料 |

| 申込方法 |

埼玉県電子申請・届出サービス又は往復はがき <埼玉県電子申請・届出サービス> こちらからお申込ください。 <往復はがき記載事項> ①住所②参加者全員の氏名(2名まで)③電話番号(緊急連絡先)を明記のうえ、 当館「特別展講演会係」宛郵送 |

| 申込期間 | 令和7年9月2日(火)~10月16日(木) 必着 |

| 問い合わせ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示・広報担当) |

特別展関連事業②

歴史民俗講座「大名のお墓とお葬式」※終了しました

江戸時代の埼玉県域には、幕府の要職を務めた大名が配置されました。そもそも「菩提所」ってなに?「菩提所」に注目すると、何がわかるの?大名のお墓とお葬式について、本展覧会を担当した学芸員が文献史料などをもとに紐解きます。展覧会のこぼれ話もお楽しみに!

| 開催日時 | 令和7年10月25日(土) 14:00~15:30 |

|---|---|

| 会 場 | 当館 講堂 |

| 講 師 | 当館学芸員 |

| 対 象 | どなたでも |

| 定 員 | 150名 |

| 費 用 | 無料 |

| 申込方法 |

埼玉県電子申請・届出サービス又は電話 <埼玉県電子申請・届出サービス> こちらからお申込ください。 <電話> 下記問い合わせ先宛にお電話ください。 |

| 申込期間 | 令和7年9月25日(木)~定員に達するまで |

| 問い合わせ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 企画・学習支援担当) |

特別展関連事業③

落語会「笑いと弔い」※終了しました

落語家・桂伸衛門師匠をお招きし、とある葬式をめぐる騒動を描いた古典落語『らくだ』を演じていただきます。

| 開催日時 | 令和7年11月16日(日) 14:00~15:30 |

|---|---|

| 会 場 | 当館 講堂 |

| 出 演 | 桂伸衛門 師匠 |

| 対 象 | どなたでも |

| 定 員 | 120名 |

| 費 用 | 無料 |

| 申込方法 |

埼玉県電子申請・届出サービス又は往復はがき <埼玉県電子申請・届出サービス> こちらからお申込ください。 <往復はがき記載事項> ①住所②参加者全員の氏名(2名まで)③電話番号(緊急連絡先)を明記のうえ、 当館「特別展落語会係」宛郵送 |

| 申込期間 | 令和7年9月16日(火)~10月23日(木) 必着 |

| 問い合わせ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示・広報担当) |

特別展関連事業④

学芸員による展示解説

| 開催日時 |

①10月13日(月・祝),②10月26日(日),③11月1日(土),④11月24日(月・振休) ※各日ともに13:30~14:00 |

|---|---|

| 会 場 | 当館 特別展示室 |

| 対 象 | どなたでも |

| 費 用 | 特別展観覧料 |

| 申込方法 | 事前申し込み不要。 開始時刻に、当館の特別展示室入口付近にお集まりください。 |

| 問い合わせ先 | 048-645-8171(埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示・広報担当) |

【図録】特別展「大名と菩提所」

\ 岩肌風の表紙に、金色の箔押し・・・! /

令和7年10月発行/全112ページ/A4版

販売価格:1,300円

特別展の解説や貴重な資料を一冊にまとめた図録です。

ぜひお買い求めいただき、ご自宅でもゆっくりご覧ください。

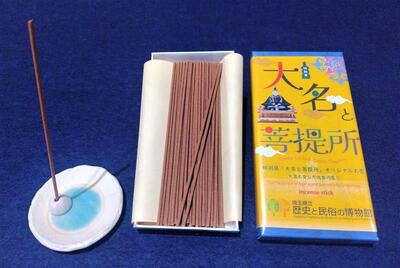

【オリジナルパッケージ】お香

\ 大名も愛した・・・? /

|

|

販売価格:800円

大名も愛した(かもしれない)”沈香”の香りのお香です。

お部屋のお香として、お墓参りのお供として、いかがでしょうか。

数に限りがございますが、セット販売でお香立ても販売しています。(全3種)

<ミュージアムショップ営業時間>10:30~16:00

※博物館の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

朝日新聞さいたま総局、埼玉新聞社、産経新聞さいたま総局、テレ玉、東京新聞さいたま支局、日本経済新聞社さいたま支局、NHKさいたま放送局、毎日新聞さいたま支局、読売新聞さいたま支局、FM NACK5

【文化庁】令和7年度地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業

|

◆東武アーバンパークライン(野田線) 大宮方面から:大宮駅から2駅、乗車約4分

◆駐車場(大宮公園との共用):15台 ※周辺駐車場も公園利用者のお客様で混雑しますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。 ※団体バスでお越しの場合は事前にご連絡ください。 |

埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展示・広報担当

〒330-0803

さいたま市大宮区高鼻町4-219

TEL: 048(645)8171

FAX: 048(640)1964