このページは、「2025年度ブログ」のページです。

埼玉県立歴史と民俗の博物館のスタッフが、博物館のイベントや大宮公園の様子、日々の業務から感じたことなどを皆様にお伝えしていきます。各スタッフが自分の言葉で語りますので、ややつたない表現になることもあるかもしれませんが、大目に見ていただければ幸いです。

|

\十二単を着てみませんか?/

|

新しい年が始まって早くもひと月が経ちました。

1月は初詣や成人式で晴れの衣装を着たり、新しい大河ドラマで時代装束を目にしたり、素敵な衣装に触れることが多かったのではないでしょうか。

みなさま、そんな衣装を着てみたい! と思ったことはありませんか?

……なんと、博物館で着られるんです

というわけで今回は、当館ゆめ・体験ひろばの特別体験事業「十二単・小袿(こうちぎ)と男子装束の着装体験」をご紹介します

十二単は平安時代の成人女性が着ていたことで知られる衣装です。

紫式部や清少納言の着ていた服、というとピンとくる方もいらっしゃるでしょうか。

「十二単」という呼び方は実際に十二単が身近だった貴族ではなく、江戸時代に広まった俗称(一般の人びとが用いた呼び方)です。(「女房装束」と呼ばれます)

12というのは「それくらいたくさん着ていたんじゃないかな」とイメージした、枚数の多さを表した数字でした。ですので、実際には細かく12枚と決まっていたわけではありません。

多い場合には、20枚も重ねたという事例があります。たくさん重ねることで、それだけ豪華なものを準備できる財力や権威があると示すことができました。

ですが、あまり枚数が多すぎると大変です。せっかくの装束を美しく着こなすのも難しくなります。そこで、平安時代後期に「五衣(いつつぎぬ)」という袿(うちき)を5枚重ねるスタイルに統一されたようです。

それでもたくさんには違いないですね。枚数にもよりますが、10キロ以上もの重さになります。

着る方も、着付ける方も大仕事です

この、衣装を着る人を「お方様(おかたさま)」、着付ける人を「衣紋者(えもんじゃ)」といいます。衣紋者は2人一組で着装を行います。

さて、実際の体験の様子をご覧いただきましょう。

〜〜〜

会場は当館ゆめ・体験ひろばの自由自在座。普段は手に取って触れる展示がある場所です。壁代(かべしろ)が張られ、畳を敷くと、雰囲気ががらっと変わりますね。

壁代の裏で白小袖と長袴(ながばかま)を着たら、着装スタートです。

単(ひとえ)や五衣(いつつぎぬ)、打衣(うちぎぬ)、表着(うわぎ)、唐衣(からぎぬ)など順に重ねていきます。

最初はこんな感じ。

段々重なってきました。

衣装を重ねるごとに、重みが身体にずっしりと。背筋がぴんと伸びる気がします。

でも心配ご無用!

お方様は、お姫さまです

足が疲れた~など困ったことがあれば、気軽に口に出してよいのです。

\檜扇(ひおうぎ)を持って、着装完了です/

後ろに白く長く流れているのが「裳(も)」です。

初めて裳をつける儀式を「裳着(もぎ)の儀」といいます。今でいう成人式ですね。裳をつけているということは、大人の証なのです。

この後は、歩いてみたり座ってみたり。

もちろん写真を撮ることもできます

こちらの写真では博物館のキャラクター「てんぐまい三人衆」の面々で人物の顔が隠されていますが、実際の宮中でも貴族女性は檜扇で顔を隠して移動していました。

当時の貴族女性にとって、父親や夫以外の男性に顔を見せるのは恥ずかしいことでした。

また、顔を隠す=秘密にすることで、自らの高貴さを示すことにもなりました。

例えばいつでも誰でも見られる絵画より、持ち主しか見られない絵画のほうが貴重なものだと感じられますよね。

このように、高貴な方の顔は簡単にみることができないものでした。

もちろん近づくことも、話をすることもできません。

(だからこそ、和歌を送り合って思いを伝えていたわけです)

ですので、この装束は単にきらびやかで素敵なだけでなく、色の組み合わせなどによって、遠くから見たときに情報を伝える役割もありました。(例えば身分の高低、その人が結婚しているかどうか、などです。)

~~~

こんな素敵な体験ができる「十二単・小袿と男子装束の着装体験」

今年度ラストの回が、3月14日(土)に開催されます。

現在申込受付中(~2月18日まで)です!

今回は「ペア申込」の回です。

抽選となることが多い着装体験のため、個別申込ではご家族同士やお友達同士での参加が難しくなっております。

その点、ペア申込であれば2人一組のペア枠で当選するので安心です。

この記事では十二単の紹介のみでしたが、ほかに小袿や男子装束も着装できますよ。

小袿は小・中学生。

十二単と男子装束は高校生以上が対象です。

※埼玉県内在住・在勤・在学の方に限ります。

↓詳細&お申込はこちらからどうぞ。

2月18日(水)まで受付しています。

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=106714&accessFrom=

みなさまのご参加をお待ちしております。

令和8年2月10日 青藍

| おーい!今年もやってるよ~!!! |

立春は過ぎてもまだ春は遠いですね…毎年この時期になると例の名刀が当館にて展示されていることを、すでに把握されている方も多いのではないのでしょうか。

/

おなじみ!

⚔「国宝太刀・短刀の公開」だよ!⚔

\

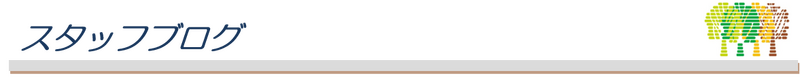

1月27日(火)から特集展示「国宝太刀・短刀の公開」が始まりました。

今年はまた一段と美しい✨

⚔国宝 太刀 景光・景政

⚔国宝 短刀 備州長船住景光(号 謙信景光)

この2口(ふり)の刀剣を中心に、お客様からのご要望も多かった「髭切膝丸絵巻」(当館蔵)もご紹介していますヽ(^。^)丿 ※会期中、巻替があります。

そもそも、どうして当館に上記の刀剣が所蔵されているのでしょうか。

よくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで改めてお話ししたいと思います。

一言で申し上げると、国宝太刀・短刀の2口は、埼玉県ゆかりの武士(≑武蔵武士)、大河原(おおかわら)氏に関係の深い刀剣だからなのです。その詳細を語るには、当館所蔵の2口のほか、正中2年(1325)の銘が刻まれた「御物太刀」をあわせて考える必要があります。

特集展示「国宝太刀・短刀の公開」では、国宝2口のほか、この御物太刀の写を同じ室内に展示しているので、ぜひブログ記事片手に鑑賞していただけたらと思います!

まずは以下の銘文をご覧ください。

① 国宝短刀

(茎表)備州長船住景光 (茎裏)元亨三年三月日

② 国宝太刀

(茎表)廣峯山御釼願主武蔵国秩父郡住大河原左衛門尉丹治時基於播磨国完粟郡三方西造進之

(茎裏)備前国長船住左兵衛尉景光 作者進士三郎景政 嘉暦亖年己巳七月日

③ 御物太刀

(茎表)願主武蔵国秩父郡大河原入道沙弥蔵蓮 同左衛門尉朝臣丹治時基於

播磨国完粟郡三方西造之

(茎裏)作者備前国長船住左兵衛尉 景光進士三郎景政正中二年七月 日

銘文の詳しい読み方は展示室のキャプションをぜひご覧いただきたいのですが、とにかく長いことがおわかりいただけましたでしょうか。刀剣は美術品としての価値がある一方で、こうした銘文を持つことから歴史的資料としての価値も有しています。刀剣を鑑賞する際は、銘文にも注目してみると、様々なことが見えてくるのです。

ところで、元亨3年(1323)銘の国宝短刀、嘉暦4年(1329)銘の国宝太刀は、御物太刀とあわせて鎌倉時代末期に相次いで制作されました。これらの刀剣は、備前国長船派の刀工景光と、一部は景政の手によるものです。

一見、同じ刀工が手がけたという点だけが共通するようにみえる3口ですが、そこに刻まれた銘や彫り物をつぶさに見ていくと、三者の深い関係性が見えてきます。

まず、国宝太刀と御物太刀の銘文に目を向けてみると、どちらも武蔵国秩父郡出身の大河原氏が、播磨国三方西(現在の兵庫県宍粟郡)で景光と景政に作らせたことがわかります。そして、国宝太刀の銘文には「廣峯山御釼」で始まる1文が刻まれていることから、廣峯山、すなわち廣峯神社(現在の兵庫県姫路市に所在)に奉納されたものであることが読み取れます。すると、国宝太刀と御物太刀の制作状況がよく似ていることから「秩父大(太)菩薩」の文字が刻まれた御物太刀も奉納を目的として作られた可能性が浮かび上がってきます。同じく「秩父大菩薩」の刀身彫刻を刻む国宝短刀も、奉納された刀剣であると推定されるのです。その奉納先として、この刀剣を作らせた大河原氏が秩父地方に勢力を持っていたことからも、御物太刀と国宝短刀は秩父神社に奉納されたものと考えられています。

これらの刀剣を作らせた大河原氏は、武蔵七党の一つ、丹党中村氏の一族と考えられており、秩父・児玉地方を拠点にしていました。そして、後に播磨国の守護、赤松氏に仕えるのです。このことから、大河原氏は、赴任地である播磨国において唯一武神を祀る廣峯神社に太刀を奉納し、一方で故郷の秩父神社へも2口の刀剣を奉納した、というストーリーを描くことができます。

また、3口の刀剣が制作される10年ほど前に、丹党中村氏を中心に秩父神社の社殿の復興が行われており、それが刀剣奉納の契機だとも言われます。

…と、それらしいことをつらつらと述べて参りましたが、実はこの3口の刀剣についてはまだまだ研究の途上です。本当にそれぞれの場所に奉納されたのか、奉納された後、どうして神社を離れたのか…また、国宝短刀は「謙信景光」と号することからも、いつの頃からか上杉謙信が所持するところとなっていますが、それまでの経緯も明らかにされていません。

恒例の特集展示「国宝太刀・短刀の公開」ですが、筆者も毎年のように作品を鑑賞しながら、これらの謎について頭をひねっています。

みなさんも、ぜひ何度でもご覧いただいて3口の素敵な関係性について思いを馳せていただければ幸いです

おかげさまで「刀剣乱舞ONLINE」とのコラボも充実!

くわしくは特設サイトをご覧ください(*^_^*)

https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/kokuhou_tachi_tantou

当館常設展示室第3室でお待ちしております!

令和8年1月29日 摩利支天

| 椅子にも注目!・・・前川デザイン椅子展示 |

12月のスピッツ「正夢」企画では、大変好評をいただきました。ありがとうございました。この企画は、れきみんのエントランスにミュージックビデオと同様に椅子を配置して楽しんでいただくというものでした。

企画中には、スピッツのファンの皆様に「聖地」と評価くださり、多くのみなさまにおいでいただきました。ファンのみなさまのスピッツ愛に感動しました!心から感謝申し上げます

さて、次は「前川デザイン椅子」そのものの展示です。

「な~んだ、前と同じじゃん」ということなかれ!!今回の展示は、れきみんと同じ前川國男氏が設計した東京都美術館と埼玉会館にお願いし、前川國男氏のデザイン椅子を集めての「触って、座れる」コラボ企画です

東京都美術館のデザイン椅子(写真:東京都美術館提供)

れきみんのデザイン椅子(背もたれがない方の椅子を展示)

同じ「前川國男氏のデザイン椅子」といっても、並べてみるとそれぞれ特徴があります。

東京都美術館の椅子は、座面が布製で、オレンジ、黄色、緑、青とカラフルで見た目に鮮やかで美術館ならではという華やかさ。一方、躯体は木製でしっかり作られていますが、意外に軽いのです。

埼玉会館の椅子は、座面は皮でカラフルではありますが、茶、水色、緑、赤という色合いで、とがった色ではなく東京都美術館の椅子よりは落ち着いた色合い。躯体は木製ですが、こちらはちょっと重い。

れきみんの椅子(背もたれがない方の椅子)はプラスチック製で黒と白があります。座面を載せれば椅子に、外せば机になるというもの。躯体は積み重ねることができます。座面は茶色で色の種類は少ないですが、機能的かつ落ち着いた風合い。

3つのデザイン椅子はそれぞれに特徴があり、美術館、会館、博物館での実用性とともに、それぞれのデザイン性を感じます。色も、座面や躯体の材質・硬さも違いますし、風合いも違います。

それでいて、「ああ、やっぱり前川國男氏のデザインだよねえ」という統一感がある不思議さ。並べて、比べてみるからこその面白さ。

前川國男氏のこだわり、とともに、設計された施設への愛情、実際に座っていただく方へのまなざしを、椅子を通じて感じられるのでは?!

展示では、よっこらしょ、と持ち上げていただくことはできませんが、この機会に、普段なら施設をそれぞれ回らないと体験できない3種類の特徴ある前川デザインの椅子に座って、触って、その風合い確かめつつ、前川建築の面白さを「椅子」という視点から、ぜひお楽しみください!

椅子展示の風景

「前川デザイン椅子」展示

場所:埼玉県立歴史と民俗の博物館エントランス

期間:令和8年1月24日(金)~3月1日(日)

※月曜日休館(祝日2月23日を除く)

令和8年1月25日(日)ハリウッド☆バッタ師匠

| 迫真の訓練にビビっちゃいました・・・防犯訓練 |

れきみんでは、例年6月に火災を想定した訓練、12月に地震を想定した訓練を実施しているのですが、9月に地震を想定したシェイクアウト訓練をしましたので、そのまま地震訓練をすると、職員から「またですか」と言われないかな?と思いまして(いやいや、本当は何回やってもいいんですけどね。いつ起こるかわからない地震の訓練というのは。)、今年は12月に「防犯訓練をしよう!」ということになりました。

ひとくちに防犯訓練といっても、いったいどんな訓練かというと、「総合受付で怒鳴って暴れる人への対応」というもの。れきみんのお客様はみなさん落ち着いた方ばかりなのでそんなことをする人はまずいないと思われますが、「もしも」ということを想定しての訓練は大事なこと。これは、火事でも地震でも一緒ですね。

訓練当日は大宮警察署の署員の方がおいでになり、不審者対応の心構えや注意点について説明くださり、その後、署員の方が不審者役で、れきみんの職員が対応するという形で訓練をしました。

私ことバッタ師匠を含め4人で初動対応し、その後、連絡を受けて応援に駆け付けた職員がサスマタを使って対応するというものでしたが、不審者役の警察署の署員の方が迫真の演技だったので、正直ビビってしまいましたよ!!

本当は来館者の方を安全な場所に誘導する役割もあったのですが、とてもそんな余裕はありません!訓練とはいえ、また、4人で取り囲んでいるとはいえ、大声を出して暴れる人を目の前にしては、ただただビビるばかり。もういっぱいいっぱいですぅ!!

そこを何とか間合いを取りつつ「落ち着いてください!」「冷静に!」と声にするだけでもひと苦労。もうね、暴れる人を前に緊張していると声なんて出ませんよ。だいたい声が出たところで、怒って暴れている人は話を聞いてくれませんがね。それでもなんか言わなくちゃいけないし。

そのうち模擬のナイフをちらつかされたりして、「ええっ?!ナイフなんて聞いてないよ!」と心の中で思いつつ。まあ、これも訓練ですからね。

サスマタをもって応援に来るはずの職員がなかなか来なくて「もう!応援、まだ来ないの?!」と思いましたよ。正直ね。訓練自体は10分ほどでしたが、なんだか30分とかそれ以上の時間を感じました。どっと疲れました・・・。

訓練後、不審者役の警察署の署員の方から「まあ、十分な対応だったと思います」との評価をいただいたので何よりでした。

その後、警察署の署員の方の講義によりサスマタ講習を受けました。サスマタの使い方も目から鱗という感じで勉強になりました。また、サスマタが手元になくても、いろいろな物品でも対応できることなどを教わりました。

訓練を通じて、日ごろの準備や非常事態の際の心構えなどを考えさせられました。おまけに自分自身の胆のすわらなさ具合にも。う~ん、我ながら情けない!

まあ、なかなか度胸なんてものは身に付くものではありませんが、訓練を通じて学んだことを生かして、しっかりと適切に対応することは必要です。

来館されるみなさまの安全のためにも、今後もこうした訓練を行ってみようかな、と考えております。できれば次回は見学で参加ということで。

令和7年12月23日 ハリウッド☆バッタ師匠

|

スピッツ「正夢」企画と、ウエディングフォトと・・・前川デザイン椅子 |

れきみんのエントランスや展示室にある椅子。普段何気なく使っていますが、実は、れきみんの設計者である日本の近代建築の礎を築いた巨匠・前川國男氏(1905-1986)のデザインによる「由緒ある椅子」なんです!

背もたれがないタイプの椅子は、クッションを取るとテーブルになる優れもの!!白と黒の2種類があります(クッションは1種類)。背もたれがある方は白だけですが、茶色のクッション付きの椅子です。

|

|

|

| 【背もたれがない椅子】 | 【背もたれがある椅子】 |

この背もたれがある椅子は、「ロビンソン」などでおなじみのスピッツが、「正夢」のミュージックビデオ(MV)をれきみんで撮影した際に使用したものです。平成16(2004)年の公開でしたので、20年以上の歳月が経ちますが、音楽には疎いバッタ師匠が見ても、いまだ色あせていませんね。

このたび、れきみんでのスピッツ「正夢」企画として、ミュージックビデオを再現して、背もたれがある椅子を配置しています。ミュージックビデオではスピッツのメンバーが座っていました。

博物館ですので静かな環境を保つため「正夢」の楽曲は流せませんが、ミュージックビデオを YouTube等で見ることができますので、どんなふうに映っているか、ご覧ください

また、先日、れきみんでブライダルフォトの撮影がありました。お聞きすると、スピッツの大ファンで、「「正夢」のミュージックビデオの舞台になった場所で、ウエディングドレス姿で撮影したかった」とのこと。改めて、ご結婚おめでとうございます!そして、末永く残るお二人の記念写真の撮影にれきみんを選んでくださり、ありがとうございました

撮影当日は、スピッツの「正夢」のミュージックビデオのように椅子を並べての撮影もありました。また、エントランスばかりでなく、壁が「元気になる赤」(前川國男氏談)の講堂ロビーでも撮影されました。

写真は、「スタジオAQUA大宮店」のカメラマンの方が撮影されていました。さすがプロ!掲載した写真にもありますが、モデルとなったお二人とコミュニケーションを取りつつ、構図を取ってスムーズに撮影されていました。

掲載した写真は、凄腕のプロのものではなく、れきみんの職員が撮影風景を撮ったものですので遠景の写真ですが、お二人のお幸せなご様子が見てとれますね!

末永くお幸せに!

|

|

|

| 【エントランスでの撮影風景】 | 【「正夢」MV風に椅子を並べて】 | |

|

|

|

| 【エントランス、庭を背景に】 | 【 講堂前ロビーにて】 | |

|

||

| 【階段での撮影】 |

スピッツ「正夢」ミュージックビデオ

https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/shisetsu-syoukai

(れきみんHP「施設紹介」ページにもMVのリンクがあります。)

れきみんでの、スピッツ「正夢」企画

日時:令和7年12月9日(火)~12月21日(日)

※休館日(12月15日(月))を除く。

9:00~16:30

会場:埼玉県立歴史と民俗の博物館エントランス

追伸

プロのカメラマンを手配されての記念写真(ウエディング、七五三、家族写真など)の撮影は、日程調整や事前の申請・料金が必要です。

ご希望される方・ご興味のある方は少なくとも1か月前までに下記担当までお問い合わせください。

・埼玉県立歴史と民俗の博物館 施設担当

・電話:048-641-0890

令和7年12月12日 ハリウッド☆バッタ師匠

|

<(ಠДಠ)>「鬼瓦っ」 |

<常設展示第9室の埼玉の産業コーナーで「さいたまの瓦」がスタート>

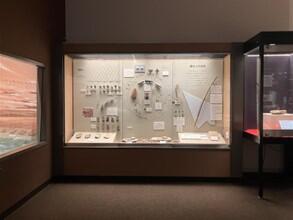

埼玉県の近現代を伝える常設展示室第9室。その中には、県内の地場産業を紹介する小さなコーナーがあります。このたび、11月17日にその産業コーナーの一部がリニューアルされました。これまで「川口の鋳物」や「行田の足袋」、「春日部の桐箪笥」、「越谷のダルマ」といった名産品を紹介してきましたが、今回、あらたに「瓦」の展示が仲間入りしました。

「瓦って、埼玉とどうつながるの?」と首をかしげる方もいるかもしれません。ですが実は、大正時代の埼玉は、兵庫や愛知に次ぐ全国3位の生産高を誇る瓦の産地だったんです。これはあまり知られていないお話ではないでしょうか……? ちなみに生産数は全国5位で、他県に比べて値段がお高めだったことが特徴です。

「埼玉の瓦」コーナー

<瓦界に革命を起こした桟瓦>

今回の展示では、ひときわ目を引く場所に桟瓦(さんがわら)を展示しました。桟瓦は、今も昔も一般の家の屋根でよく使われている瓦で、埼玉でも昔からたくさん作られてきました。桟瓦が標準となったので、それ以外の瓦は「役瓦(やくがわら)」と呼ばれ、県内では「ヤクモン」とも呼ばれていたそうです。

ところで、どうして桟瓦が瓦のスタンダードになったのでしょう?

古くは「本瓦葺(ほんがわらぶき)」という方法で、平たい瓦と丸い瓦を組み合わせて屋根を作っていました。これは寺院の重厚な屋根などに多く使われていて、見た目にも風格がありましたが、重いという弱点がありました。屋根が重いと、その重さに耐えるよう建物も丈夫に作らなければならず、お金も手間もかかるため、当然高価なものになります。

そんなお悩みを解決したのが江戸時代に誕生した桟瓦でした。平瓦と丸瓦の役割を一つにまとめて軽量化し、より経済的な屋根を作れるようになったんですね。

桟瓦は特別に少し高めの場所に

<あの変顔一発ギャグのルーツ!?>

ところでみなさん、「鬼瓦」ってご存知ですか? もしかしたら、あのピンクのニットベストを着た身体の大きい芸人さんの変顔を思い浮かべた方も多いかもしれませんね。

実はそのギャグのもとになったのが、屋根の先端に取り付けられる特別な瓦、まさに「鬼瓦」なんです。

鬼瓦は屋根の一番高い所や棟の先端に据えられ、迫力のある鬼の顔をかたどることで、悪いものが家に入ってこないよう守ってくれると昔から信じられてきました。こんな顔がある家には、悪者だってちょっと尻込みしてしまうかもしれませんね。

ちなみに、鬼瓦の中には鬼の顔以外のモチーフもたくさんあります。屋根を立派に飾る意味もあって、水や雲の模様を施したものも多いんですよ。

与野(現さいたま市)の商家で使われていた鬼瓦(第10室で展示中)

<瓦に関する謎の答えは……?>

ここまで、近代産業として輝いた埼玉の瓦づくりについてご紹介してきました。

さて、みなさんはなぜ江戸時代の人々が、あえて重たくてお金のかかる瓦屋根を選んだのか、不思議に思いませんか?もちろん、その後に生まれた桟瓦の発明は画期的でしたが、瓦屋根が広まったのは、江戸時代のせまい町で起こっていた「ある問題」を解決するためだったんですよ。

また、鬼瓦に施された「水」や「雲」の模様にも、鬼の顔が厄除けになるのと同じく、その意匠に込められた願いがあったそうです。いったいどんな願いだったのでしょうか?

その答えは展示室でじっくり確かめてみてくださいね。

……ちなみに、あの変顔ギャグ。私的には両手もうまく使って表現している気がするのですが、みなさんはどう思われますか? あのギャグを思い出しながら、「鬼瓦」をじっくりのぞいてみるのもいいかもしれません。

お越しの際は、ぜひ「埼玉の瓦」の展示もご覧になってください。

令和7年12月3日 タミ子

| 特別展「大名と菩提所」 |

令和7年11月24日(月・振休)まで、特別展「大名と菩提所」を開催中です。

急に寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。大宮公園の木々も色づいてきました。散策によい時期…と思いきや、休日に悪天候が多く…。そんな中でも多くのお客様にご来館いただき、大変有難く思っております。

今回は、展覧会の見どころ(と担当者の苦悩)をちょっとだけご紹介します。本当はたくさんご紹介したいのですが、展示室で実物をご覧いただきたいので、ちょっとだけにしておきます。本当にちょっとだけです。

展覧会の導入部分では、大名とは?菩提所とは?というはじめの一歩からご紹介。実は展覧会のタイトルを「菩提寺」ではなく「菩提所」としたことにも意味があるのです。一般的には自分の家の墓所がある寺を「菩提寺」と呼びます。「菩提所」もほとんど同義なのですが、今回は江戸時代の大名を取り上げるため、「かつて墓所があった寺(今はない)」「墓所はないけど供養が行われていた場所」も含め、広い意味で「菩提所」としました。

【なんだかとても好評いただいているポスター。担当者は黄色が好き。】

さて悩ましいのが、何を展示できるのか、という点。もちろん、展示室内にお墓を持ってくることはできません。今回は大変有難いご縁のもと、大名と菩提所の関係を表す甲冑・刀剣・古文書・奉納されたゆかりの品々、さらには墓所からの出土遺物など、ご遺族やお寺様、関係各所のご協力をいただき、様々な資料を展示することができました。

実物のお墓をお見せできない分、大名と菩提所の関係を展示資料で示すには……?どのような資料をご紹介するのがよいか、何が残されているか、何をお借りできるか、調査しながら展示する資料を選定することは、楽しくも悩ましい時間でした。大名のお墓は写真パネルでいいじゃんと思われるかもしれませんが、大名墓所にお参りしてごらんなさい。墓石の大きさ、質感、漂う荘厳な雰囲気…とても写真で伝わるものではないので、やはり実際の墓所に、しずかな気持ちでお参りしていただくのがよいのです。※お参りの際には墓所のルールやマナーを守ってくださいね。その分、1点1点悩み抜いて選定した資料ですので、じっくりご覧ください。

【大岡忠光墓所 龍門寺(さいたま市岩槻区)】

……と言いつつ、まずは墓所の写真を。こちらは岩槻藩主を務めた大岡家の菩提所、龍門寺にある大岡忠光の墓所です。忠光はもと300石の旗本の生まれでしたが、9代将軍家重の小姓となり、体の不自由だった家重によく仕え、側用人にまで取り立てられます。その働きが評価されて2万石を与えられ、岩槻藩の藩主となりました。せっかく岩槻の藩主となったものの、江戸での仕事が忙しかったようで、藩主であった4年間のうち、岩槻に赴いたのはわずか一度きり、10日間だけであったといいます。

その10日間のうちで領地の岩槻を見分した忠光は、龍門寺に立ち寄った際、この寺を大変気に入ったのだとか。なんと「死んだあとここに埋葬されるなら悔いはない、魂は岩槻に帰してくれ」と家臣に伝え、墓所の絵図まで作成させたほど。今でいう「終活」ですね。

その遺言のとおり、龍門寺には墓石が建てられ、隣に廟所(遺品や位牌を納めて供養する建物)を建てました。廟所は現存しませんが、中に納められていた忠光ゆかりの名品は現在も龍門寺に大切に伝わっています。本展覧会では忠光が愛用した甲冑や刀剣、さらにはそれを廟所に納めたときの目録など、忠光と龍門寺の強い繋がりを示す資料をたくさん展示しておりますので、会場でぜひ実物をご覧ください。実は、忠光の葬儀にあたっては「江戸の菩提所」と「国元の菩提所」、どちらが儀式を取り仕切るかで意見が対立するという一件も…このあたりのことは、図録に論考を掲載しておりますので、そちらもぜひご覧くださいね。

【龍門寺の廟所に納められた忠光愛用の脇指(大塚巧藝社撮影)】

このように故人の遺言によって菩提所が決定されることもあれば、亡くなった場所、生前の働きなどによってどこが菩提所となるかは様々です。特に江戸時代の大名は転封(領地替え)や参勤交代などもありますから、必ずしも領地に埋葬されるとは限らないのです。大名家によっては、初代の生まれた地(あるいは治めた地)を特に大切にし、どこに転封になろうとも一貫して同じ墓所に埋葬する、という場合もあります。各大名家の菩提所の在り方は、まさに各家の事情を反映しているといえるでしょう。

本展覧会でご紹介できたのは、ごく一部の大名家のみ。それでも大名たちの事情は様々で、実に多様な菩提所の在り方を見ることができます。ぜひ展覧会場に足をお運びいただき、先祖を弔い、歴史を紡いできた大名のすがたをご覧いただければと思います。意外と現代と変わらない「終活」の様子もあり、今までよりも大名が身近に感じられるかもしれませんよ。

令和7年11月12日 Cさん

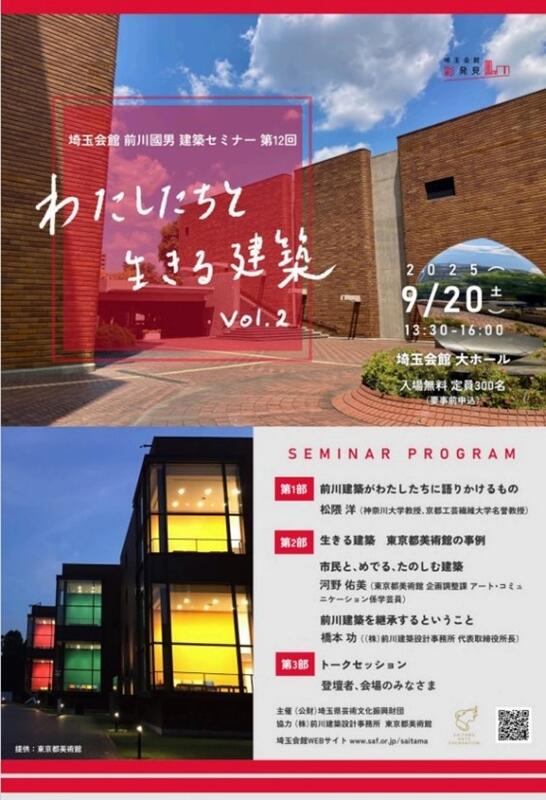

| 知れば知るほど奥深い・・・埼玉会館主催・前川建築セミナーに参加 |

9月20日(土)に埼玉会館で行われた「前川國男 建築セミナー第12回 『私たちと生きる建築Vol.2』」に参加しました。

れきみんも埼玉会館も前川國男氏の設計。縁あってれきみんにかかわり、私ことバッタ師匠はまだま だド素人ながら、前川國男氏の設計や哲学にもっと触れてみようと思っての参加でした。

|

| 埼玉会館 前川國男 建築セミナー第12回チラシ |

埼玉会館のホームページを拝見すると、建築セミナーの第1回は平成26(2014)年9月15日ということで、もう11年も続いているんですね!

会場の埼玉会館大ホールは満員、というほどではないにせよ、前川國男氏のファン、というよりは、もはや「前川國男LOVE!!」な人々が集結していましたので、熱気がありました。

松隈洋氏((神奈川大学教授、京都工芸繊維大学名誉教授)の講演では、前川國男氏との出会いから、設計・建築に込められた哲学について、紀伊国屋書店(1956年)から始まり、神奈川県立図書館・音楽堂(1954年)、世田谷区民会館(1959年)、京都会館(1960年)、岡山県立美術館(1963年)、埼玉会館(1966年)、埼玉県立博物館(現・埼玉県立歴史と民俗の博物館)(1971年)、東京都美術館(1975年)、熊本県立美術館(1976年)といった前川氏が設計した建物を建築順にそれぞれの特徴について、建物の写真を投影して詳しくお教えいただきました。

なかでも、埼玉会館(1966年)は設計期間がわずか8カ月という短期間であったにもかかわらず、前川建築の集大成と言える建物であることや「市民にとって懐かしい一つのひろば」として屋上のひろば(エスパラナード)を作り出したとのこと。れきみんにも近く、また、外観がよく似ている埼玉会館に込められた設計思想の奥深さを感じました。

れきみんこと埼玉県立歴史と民俗の博物館(竣工当時は埼玉県立博物館)は埼玉会館(1966年)の5年後の1971年に竣工しましたが、高度経済成長から公害問題という時代背景の中で、既存の樹木をなるべく残しながら、建物を拡散して配置するという手法を取り、「素材工法は平和なものが一番いい」ということで、土に還る素材を重視したとのこと。確かに言われてみれば、れきみんの外壁はそういう作りの建物ですよね。

前川國男氏は「現在の完全な燃焼なしに未来は生まれてこない」「そこの環境に住んでいる人間が生の実感を持てないならば、その環境の美しさが出てくるはずがない」と述べ、環境のデザイン、環境の設計、環境の創造を重視したのこと。また、建物の竣工日を記念して、設計者、施工者、役所の人が定期的に集まり、建物の健康診断をして「建物をかわいがっていく」ことの重要性を説いていたとのことです。

そこまでの想いや哲学を込めて、れきみんをはじめ多くの建築物を手掛けてこられたということに触れて驚くとともに、設計された建築物そのものが前川國男氏から今を生きる私たちへのメッセージだと思われてなりません。

東京都美術館の河野佑美氏からは「とびラー」という市民ボランティアが中心に進める建築ツアーについて講演がありました。建築の専門家ではない市民が建物の魅力を発見し、共有する取組は興味深いものがありました。

前川建築設計事務所の橋本功所長からは、2010年から2年間の期間をかけて行った東京都美術館の大規模改修について、特に打ち込みタイルの保存と修復、椅子などの家具の修復と再利用など、前川建築の価値を継承しながら現代的な機能を付加するなど工夫が施されたことについて講演がありました。

建築ツアーやセミナーなどを通じて、学べば学ぶほど前川建築の奥深さや込められた哲学に惹かれるものがあります。バッタ師匠も、もっと深く学びつつ、れきみんの建物を愛でていきたいと思いました!

今年5月17日のれきみんでの建築ツアーで解説をしていただいた「彩の国探検隊」のみなさまともお会いできました。10月10日(金)に行われる岡山市での講演にも参加されるそうですよ。パワフルですね!本当に前川國男LOVE!!

岡山には県庁舎、岡山県天神山文化プラザ、林原美術館という前川建築があります。バッタ師匠も興味を惹かれましたが、なんせ岡山は遠い!交通費も結構なお値段!・・・まあ、お許しは出ません・・・うちの妻から(トホホ)。

でも、いずれ機会があったら岡山に行って、前川國男氏の建築を巡ってみたいものですねえ~。

「埼玉会館 ・彩発見」 イベントのご案内

埼玉会館の前川國男 建築見学ツアーや建築セミナーの案内ページです。

https://www.saf.or.jp/saitama/information/detail/94988/

東京都美術館ホームページ

アート・コミュニケーションのタグをクリックすると「とびらプロジェクト」のページをご覧いただけます。

れきみん施設紹介のページ

「前川建築のすすめ」や「建築イラストマップ」もごらんください!

https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/shisetsu-syoukai

令和7年10月7日 ハリウッド☆バッタ師匠

| よくできているなあ!・・・岩槻はるかぜ特別支援学校の生徒作品展示 |

現在、当館のエントランスで埼玉県立岩槻はるかぜ特別支援学校の生徒さんたちの作品を展示中です!!

今年5月末に、岩槻はるかぜ特別支援学校の校長先生から「生徒が作った作品をれきみんで展示できないか」とのお問い合わせがありました。

こちらの校長先生、私ことバッタ師匠の元同僚でして、一緒に働いているときにはいろいろとご迷惑をおかけしたものです。そうした縁もあって、お声がけいただいた次第です。

それでは!とバッタ師匠、一肌脱いで・・・、というよりは、岩槻はるかぜ特別支援学校の校長や教員の方の頑張りと、れきみん職員の助けを借りて、今回の作品展示が実現しました

|

|

|

| 生徒作品の展示風景 | 展示の正面の様子 |

駅などのスペースで、障害者施設の方の作品販売をしていることがありますね。そうしたショップの様子をご覧になった方もおいでかと思います。バッタ師匠もそうしたショップをのぞくのが大好きで、クッキーやペンケースなどお気に入りの食品や作品を見つけては購入しています。

少々お高めの値段に感じるかもしれませんが、手作りで作った丁寧さや作者の思い、息遣いのような「味」を感じるんですよね。そこがとても魅力的。時にはそうしたショップで初めて会った方と作品の品評で会話が弾むこともあります。

|

|

|

| 陶芸作品 | 木工作品 |

今回、れきみんのエントランスの展示ブース居並んだ生徒さんたちの作品も、どれもこれも魅力的です。一生懸命作ったんだなあ、と思うとなおさらです。手に取ってくだされば、先生方の熱心なご指導の下、技術を学び、懸命に作品を作る生徒さんたちの様子が作品を通じて、想像できるのではと思います。

れきみんにご来館の際には、ぜひ生徒さんたちの作品をご覧ください。創意工夫と、その完成度の高さに驚かれること請け合いですよ。

|

|

|

| おなじみ!てんぐまい三人衆も刺繍で登場! | 岩槻はるかぜ特別支援学校紹介掲示 |

今回のエントランスの展示では、作品の販売はありません。でも、「こ、これは!」という「お気に入り」が見つかるかもしれません。その際は、岩槻はるかぜ特別支援学校に御連絡くださればと存じます。

<埼玉県立岩槻はるかぜ特別支援学校 生徒作品展示>

展示期間:令和7年9月23日(火・祝日)~10月5日(日)

※休館日の9月29日(月)を除く。

9:00~16:30(開館時間中)

展示会場:埼玉県立歴史と民俗の博物館エントランス

<作品に関するお問い合わせ先・ホームページ>

埼玉県立岩槻はるかぜ特別支援学校

電話 048-795-6450

FAX 048-757-7002

ホームページ https://harukaze-sh.spec.ed.jp

令和7年9月24日 ハリウッド☆バッタ師匠

|

W.K.M.... |

W K M R H T

ベーゴマに彫られている謎のアルファベット。

これ、実は何かのイニシャルを表しています。

皆さんは何のイニシャルを思い浮かべましたか?

ヒントはベーゴマの数です。

写真には「6つ」のベーゴマが写っています。

そろそろピンと来たのではないでしょうか。

Wは紺碧の空、Kは陸の王者。これでもうお分かりでしょう

そうです、これは六大学のイニシャルです。

慶應(K)

早稲田(W)

明治(M)

法政(H)

立教(R)

東大(T)

ベーゴマが流行った昭和20~30年代前半、この頃の野球人気の中心は六大学野球にありました。

この当時の六大学のスターといえば、何といっても長嶋茂雄でしょう。

長嶋さんは立教大学から巨人軍に入団し、以後プロ野球人気をけん引することになりますが、それ以降の時代になると「長嶋」や「王」の銘が刻まれたベーゴマも流行したといいます。

そのほかにも、「力道」の文字が刻まれたベーゴマもあります。

これは、当時、子どもたちから人気を集めたプロレスラーの力道山を意識したものです。

ベーゴマに刻まれた文字には、当時の子どもたちの夢や憧れが詰めこまれています。

そんなベーゴマですが、実は埼玉県、特に川口市で盛んに生産されてきました。

川口は近世から鋳物文化で栄えた町ですが、昭和に入るとベーゴマも盛んに製造されるようになりました。

埼玉川口の鋳物文化とかかわりの深いベーゴマですが、

この文化にふれることができるのが、

来月10月18日(土)に当館で開催される「ベーゴマ教室」です。

講師としてお招きするのは株式会社日三鋳造所の中島先生です。

中島先生は、幼少期からベーゴマに熱中し、ベーゴマ好きが高じて日本で唯一ベーゴマを専門で製造する日三鋳造所に入社、以降各地でベーゴマ教室を開催し、その魅力を全国に発信し続けています。

人呼んで、「ベーゴマの伝道師」です。

中島先生の手にかかれば、誰でもすぐにベーゴマを回すことができます

この機会に古きよき昭和の文化にふれてみてはいかがでしょうか。

【ベーゴマ教室】

日時:令和7年10月18日(土)13時30分~15時

講師:中島茂芳氏(日三鋳造所)

場所:歴史と民俗の博物館 昭和の原っぱ

参加費:無料

対象:小学生以上(大人の方も大歓迎)

申込方法:電子申請、往復はがき

《電子申請URL》https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=95678

申込締切:9月25日(木)23時59分締切(往復はがきの場合は9月25日必着)

令和7年9月17日 若獅子

| いざというときに備えて・・・消防訓練実施! |

先日、火災を想定した通報・避難・消火訓練のほか、AEDの操作方法等の応急手当講習と消火器による消火訓練を行いました。

いつ火災や地震、風水害などの災害が起こるかわかりません。また、お客様や職員に万が一のことが起こるかもしれません。そうした緊急事態に備え、職員がしっかりと対応できるよう、定期的に訓練を行っています。

消防訓練は、館内で火災発生という想定でした。実際の火災では燃え広がる炎、立ち込める煙、鳴動する火災報知器の警報音など・・・きっと慌ててしまうことでしょう。だからこそ、本当に火事になったら冷静に対応できるよう、訓練が必要です。

|

|

|

|

(けが人(役)の誘導) |

(火災発生場所確認の様子) | |

|

|

|

|

| (避難誘導の様子) | (各班の報告の様子) |

訓練に参加してみて、頭で考えているほどうまくは動けないと思いました。いざというときにしっかり動けるよう、改めて気を引き締めていこうと思います。

次は、AEDの操作方法等の応急手当講習です。

AEDは「自動体外式除細動器」の略称です。人が倒れて意識を失った場合、心臓が心室細動という不整脈を起こしている可能性があり、心臓が血液を送ることができない場合、1分経過するごとに約10%助かる率が減っていくとされています(日本心臓財団HPより)。

また、命が助かったとしても、対応が遅れるほど脳が低酸素状態になることにより後遺症が残る可能性が高くなります。

こうしたときに役立つのがAEDです。心臓の状態を自動的に判断し、血液を送ることができない状態ならば、強い電流を一瞬流して心臓にショックを与え、心臓の状態を正常に戻す機能があります。

いざというときに職員・スタッフがAEDの使用方法を熟知し、迅速かつ適切に対応するために、大宮消防署の署員の方にご指導いただきました。

|

|

|

| (AED講習の様子) | (人形を使った心臓マッサージの訓練) |

実際に人が倒れている場面では気が動転すると思いますが、一刻も早い対応が必要で、周囲に助けを求め、119番への通報、AEDの調達を依頼しつつ、心臓マッサージと人工呼吸をおこない、AEDが届いたら適切に作動させることが大切ですね。

訓練では、AEDの操作とともに心臓マッサージの訓練を行いましたが、反復して力をかけるのでかなりの運動量になり汗をかきました。相当に体力がいるものだと痛感しました。訓練では人形が相手でしたが、もし本物の人間だったら、命にかかわることだったら、と思うと冷や汗が出ました

最後に消火器訓練をしました。

火災の際に初期消火で抑えることができるよう、消火器の取扱い方法を頭に入れ、適切に使用できなくてはいけません。

(消火器訓練の様子)

訓練では水が入った消火器を使い、炎に見立てた板に水をかけるというものでしたが、実際の火事では目の前で火が燃えて煙が出ている中では気が動転しますよね。こうした練習をしておけば、いざ火災!というときに、適切に消火器を使えるのでは、と思います。

「初期消火の3原則」というものがあるそうです。

・早く知らせる

・早く消す

・早く逃げる

最後の「早く逃げる」?と疑問に思われるかもしれませんが、消火器で消火できるのは人の背の高さ以下とか、天井に届くまでの炎だとかと言われています

無理をすると自分自身に火が燃え移るかもしれません。また、有毒な煙やガスを吸って倒れるかもしれません。初期消火が無理な火の高さとなった場合には、もう消火器では太刀打ちできません。消防隊にお任せして、自分を守るために逃げることも大切だとのこと。

火災など災害が起きないことに越したことはありませんが、いざというときに慌てずにしっかり対応できるよう、普段から備えておくことが大切ですね

令和7年9月10日 ハリウッド☆バッタ師匠

| 企画展「名所 大宮」みどころ紹介④ 大宮は観光地? |

大宮駅開業・大宮公園開園140年企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」について、より展示が楽しめるようにポイント解説します。

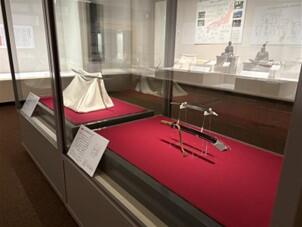

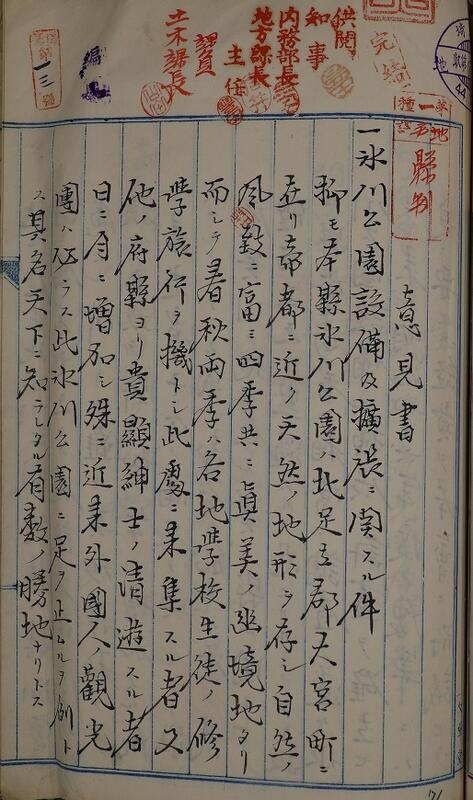

今回はまず第3回の続きとして、大正10年(1921)、埼玉県の依頼を受けた東京帝国大学林学部の本多静六博士が大宮公園の整備拡張計画である「埼玉県氷川公園改良計画」を作成したところからはじめます。

本多博士は公園を改良する理由として、都市と交通機関の発達により東京の人々は余暇に都会を離れ、郊外の豊かな自然を求めて小旅行にでかけることが増えたことを挙げ、行楽地として大宮公園に東京市民を誘致することで大宮町の発展が期待できると述べています。

埼玉県氷川公園改良計画図【写真パネル】

そしてその具体的な方策として、公園を拡張し、氷川神社との境界を明確にして、大きな運動場や池を設けることなどのほか、菓子の提供や広報を担う保勝会の設立などを挙げました。計画の多くは昭和時代初期にかけて実施され、昭和15年(1940)に陸上競技場兼双輪場が完成して、現在の公園の原型ができました。

昭和9年(1934)完成の野球場【展示写真45】

全国的にみると、大宮公園の改良が進んだ大正時代から昭和時代初期にかけては、交通網の整備が進み、私鉄を中心に利用者獲得競争のなかで沿線の観光地開発が盛んに行われていました。一方、都市部ではいわゆるサラリーマン層が増加し、余暇に郊外に遊びに行く過ごし方が定着しはじめる時期でもありました。県内でも、例えば大正11年(1922)に秩父鉄道会社によって運動場やテニスコートを備えた長瀞遊園地が整備された例などがあります。大宮公園改良もこうした時代の流れに沿うものだと考えられます。

大宮の場合、公園の整備以外にも、同時期に町にとって大きな変化が起こりました。

それは、まず大宮の都市化が急激に進んだことです。明治40年代には大規模な製糸工場がいくつも駅周辺にでき、大正12年(1923)の関東大震災後には有名な盆栽村をはじめとして大宮周辺に多くの人が移住しました。こうした急激な人口増に対応するため、日進や三橋などの地域では宅地化に向けた土地の整理が進められました。また、人口増への対応として学校などの公共施設の増設や上下水道などのインフラ整備が進められましたが、これらによって町の財政はひっ迫しました。

そして、第1回で触れたように、昭和7年(1932)には東京との間に電車が走るようになり、東京へのアクセスがぐっと向上します。これにより、大宮の人々は東京へのスムーズな通勤・通学が可能になり、大宮はいわゆる首都圏の仲間入りを果たしました。

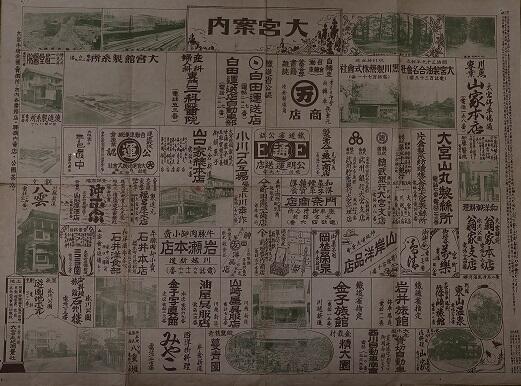

こうした状況で、大宮の人々は東京近郊の観光地・住宅地(ベッドタウン)として大宮の町全体のPRを行うようになります。大宮公園改良計画にもあった大宮保勝会が昭和6年(1931)に設立され、駅前に案内所を開き、名所地図入りのパンフレットや絵葉書を発行しました。

例えば大宮保勝会発行のパンフレット「電化の大宮と其近郊」では、住宅地と名所の紹介があわせてなされており、観光がてら視察し、気に入ったら大宮に移住することを勧めています。

また、例えば博物館の東側、産業道路沿いに建つ「寿能城址」碑が昭和6年に建立され、いわゆるご当地ソングとして「大宮おどり」が昭和8年(1933)頃に作成、天皇の行幸にあわせて大宮駅舎を大改修するなど、観光地としての整備の痕跡は今でもみることができます。昭和9年(1934)には野球場完成を記念した一大イベントとして、メジャーリーガーを招いた日米大野球戦の一戦を開催しています。

第1回で紹介した大宮鳥瞰図も、このような流れで作成、頒布されたものです。同図では寿能城跡や氷川神社などの名所に加えて競馬場、野球場など新しい名所が紹介され、また商店や病院、銀行、学校なども書かれているのは、観光客と今の言葉でいう移住者の誘致が一体となっていたためでした。大宮鳥瞰図では大宮のことを「帝都郊外唯一ノ理想郷」と称しています。様々な名所、旧跡と駅周辺の産業、商業、そして種鶏場や盆栽村、桜草などからうかがえる気候の良さ、これらを地域の魅力として発信し、実際に都市として大きく発展した、というのが昭和初期以来の大宮の町のイメージの一面といえるのではないでしょうか。

戦後も大宮は東京のベッドタウン兼近郊観光地として知られ、紹介されていました。サッカー場など新たなスポットも誕生しています。しかし、高度経済成長期、交通機関のさらなる発展や大宮自体の都市化、宅地開発による自然資源の減少などにより、昭和初期以来の観光地としての町のイメージはすっかりなくなってしまいました。展示している戦後の航空写真を見ると、昭和初期のパンフレットなどで確認できていた東西の田園地帯にも住宅地が大きく広がっていったことがわかります。戦後の開発の中で蛍や桜草は失われていきました。

そのため、かつての大宮のすがたは意外に思えるかもしれませんが、本展で紹介している当時の資料や歴史的な経緯から、地域の魅力を再発見できたらおもしろいと思います。

展示では、個別の名所スポットも細かく紹介しています。こんなものもあったんだという発見があれば幸いです。残りの会期は短いですが、ぜひ御観覧ください。

令和7年8月22日 真もんじろう

|

企画展「名所 大宮」みどころ紹介③かつての大宮公園 |

大宮駅開業・大宮公園開園140年企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」について、今回は明治から大正時代の大宮公園について、より展示が楽しめるようにポイント解説します。

大宮公園も、大宮駅の開業と同じ140年前に誕生しました。

明治維新後、政府は欧米の影響で日本にはそれまで存在しなかった概念である「公園」を全国に設置することとし、各府県に対して名所・旧跡を公園候補地として選ぶよう指示しました。これにより、県内では浦和の調神社境内などが公園となりました。

こうしたなか、大宮宿周辺の人々が氷川神社の奥山を公園にしたいと県に対して請願しました。氷川神社奥山は明治初年に政府によって官有地とされていました。県は請願を受けて内務省、農商務省に公園開設を伺い、認可を得て明治18年(1885)9月22日に「氷川公園」が開園しました。公園開設は、大宮宿の人々が駅の開業と合わせて町勢振興をはかろうと行ったものと考えられています。

明治32年(1899)の大宮公園図面【パネル展示】

開園当時の大宮公園は現在よりも小さく、主にボート池より南側が範囲でした。公園内は道路によって区画され、それぞれ民間業者に貸与されていました。これは、借地料を公園の維持管理費に充てるための措置で、これにより公園には園芸業者のほか、旅館、料亭が参入しました。

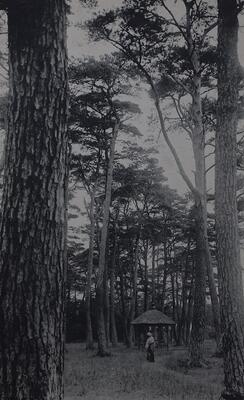

当時の公園の特徴のひとつは、もとの奥山の景観であり現在にも引き継がれている高い松林です。明治33年(1900)の公園樹木調査の記録(展示資料85)によると、園内には1,900本を越える松があり、園内の樹木の8割を占めていました。そのため、松林のなかに腰かけや四阿(あずまや)、また旅館、料亭の建物があるというのが当時の公園のイメージだと思われます。

|

|

氷川公園の景観【展示写真25、29】

一方、現在松とともに園内の景観をなしている桜に注目してみてみると、今とは少しちがった公園の景色もみえてきます。上記の調査に登場するのは松のほかに杉、桧、もみ、栗などですが、桜については記載がありません。では、明治30年代に桜はまったくなかったのかというと、実はそういうわけでもなく、明治31年(1898)の別の調査からは旅館の周辺や公園入口に計100本ほどの桜があったことも確認できます。その多くは、現在の児童遊園地、小動物園付近にあり、鉱泉浴場を持つ旅館として知られていた「万松楼」の周囲にあったようです。

その後、明治30年代には公園の西側に桜が50本が植樹されるなど次第に桜が増え、大正、昭和期には桜の名所としても紹介されるようになっていったと考えられます。また、園内には梅林やツツジ園の広がる区画もありました。現在の白鳥池付近には大きな溜池があり、屋形船の営業が行われたほか、湖畔には茶屋もありました。

県では明治34年(1901)に公園のパンフレットを作成して公園のアクセスや施設の利用方法、学生の交通割引の紹介などを行なって来園者の誘致に力を入れました。

こうした当時の大宮公園には、学生をはじめ多くの人が訪れました。俳人として知られる正岡子規が学生時代、試験勉強のために大宮公園の万松楼を訪れ、夏目漱石ら友人も呼びよせて公園を満喫し、「試験の準備は少しもできなかった」(正岡子規『墨汁一滴』)というエピソードは有名です。

開園から20年以上が経過した明治38年(1905)や明治44年(1911)には、県議会において公園に関する意見が出されるようになります。これらの意見書によると、児童生徒の遠足が増えているが、園内は運動場よりも旅館、料亭が多く子どもたちに失望を与えていることや、公園の来園者が年々増加している(外国人の観光団は必ず氷川公園を訪れるともあります)のに対して公園の整備が追いついておらず、荒れ地が目立つようになっているという問題提起がなされています。

公園設備拡張についての意見書【展示資料98】

こうした動きを受け、大正時代に入ると公園改良計画が策定されました。昭和時代に入って現在も公園の主要スポットとなっている野球場やボート池、遊園地などの造成が行われ、開園以来の公園の雰囲気は一変することになります。

今回の企画展は、拡張整備以前の公園の地図、絵図や古写真を数多く展示しています。当時の情景を思い浮かべながら、現在の公園を散歩するのもおもしろいと思います(まだとても暑いので、ぜひ博物館で休憩をしてください)。

ところで、公園の名称についてはよく質問があります。公園が公式名称として「大宮公園」となったのは戦後の昭和23年(1948)です。それまでは、開園以来「氷川公園」という名称でした。戦前の地図でも「氷川公園」と表記されている場合がほとんどです。一方で、通称として「大宮公園」という呼び方もなくはなかったようで、わかりやすい例として、昭和4年(1929)に北総鉄道(現東武アーバンパークライン)が粕壁・大宮仮駅間で開通した際に公園北側に設置された駅が「大宮公園駅」だったというのがあります。

公園の拡張整備を含めた昭和初期の動向は、次回に取り上げます。

令和7年8月21日 真もんじろう

| 企画展「名所 大宮」みどころ紹介② 鉄道のまち 大宮 |

大宮駅開業・大宮公園開園140年企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」について、今回は鉄道とまちの歩みについて、より展示が楽しめるようにポイント解説します。

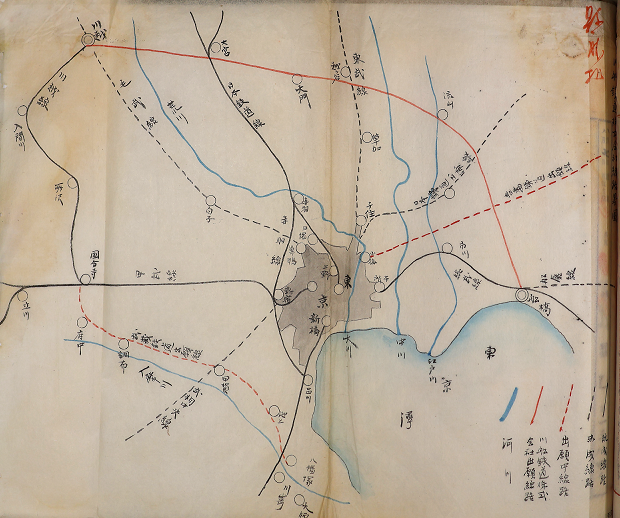

今から140年前の明治18年(1885)3月16日、大宮駅(大宮停車場)が開業し、2年前に開業していた日本鉄道第一区線(現JR高崎線)が停車するようになりました。同年7月には、第二区線(現JR東北本線)が大宮で第一区線と分岐して宇都宮まで開通しました。この路線は、明治24年(1891)には最終的な到達地であった青森まで全通します。

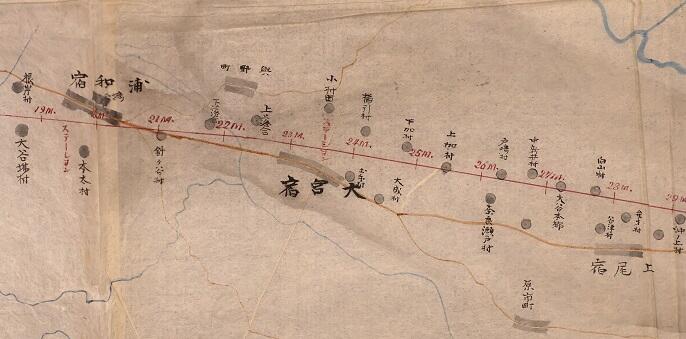

大宮に駅を設置することを計画した測量図【展示資料42】

かつての大宮駅【展示写真17】

上野・青森間が開通する前後には、水戸鉄道(小山・水戸間)、両毛鉄道(小山・前橋間)、旧中山道幹線鉄道(高崎・直江津間)なども開通しています。こうして、大宮駅は東日本の主要都市へアクセスしやすい鉄道交通の要衝となっていきました。

また、日清戦争後の明治29年(1896)頃には私鉄建設ブームが起こって県内でも80近くの路線が計画され、大宮と県内外の主要都市を結ぶ路線も多数考案されていました。なかには県内の東西を結ぶものがあるなど、現代の私たちからすると、あれば便利だったと感じる路線も含まれていましたが、いずれも実現には至りませんでした。

川越から船橋を結ぶ川船鉄道計画路線図【展示資料66】

この間の大宮町の人口をみてみると、明治20年代をとおして3,000~3,300人ほどで推移しており、意外と伸びていません。一方で大宮駅の利用者(1日の平均乗降者)は明治24年492人、26年512人、28年740人と少しずつ増加しています。

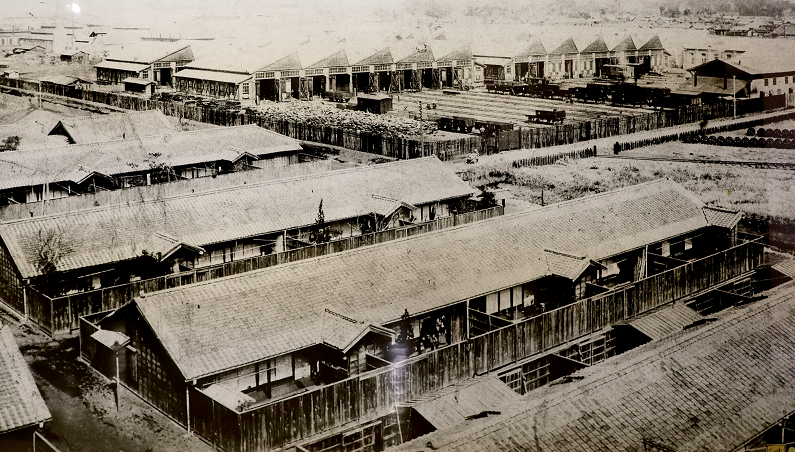

こうした状況を大きく変化させたのが、明治27年(1894)の大宮工場開設にはじまる、鉄道施設の立地です。特に大宮工場の存在は大きく、開設当時の239名から職員が年々増加し、大正10年(1921)には3,000人を越えました。さらに、大宮機関区(明治29年)、大宮保線区(明治40年)などの施設も開設し、大宮駅の西側には鉄道労働者の住居が広がっていきます。

また、明治30年代までに東口駅前の整備が進み、旅館、貨物運送店、馬車の発着所、近隣の生産物を集積する問屋など、鉄道交通に関係する商業施設が多くが集まる商店街が、停車場通りなど中山道と駅の間に形成されました。

さらに、原材料、土地、労働力、生糸の輸送路(鉄道)の条件が揃う地として、数多くの製糸工場が大宮周辺に参入しました。製糸工場はそれぞれ数百名の従業員を抱え、鉄道沿線の関東信越各地から工女を集めて生産を行いました。

これらに対応するように、町の人口も明治28年(1895)の3,288人が3年後には倍増して6,600人を超え、大正10年(1921)には2万人に迫っていきます。大正5年(1916)の『埼玉県統計書』によると大宮町の人口17,721人のうち大宮が本籍の人は8,302人で、つまり人口の半分は仕事などのために他所から移り住んできた人と捉えることができます。

こうしたことから、明治時代以降の大宮の町の発展は鉄道の影響を大きく受けてきたといえ、大宮は「鉄道のまち」となっていったのです。

昭和以降については、第4回で触れたいと思います。

令和7年8月20日 真もんじろう

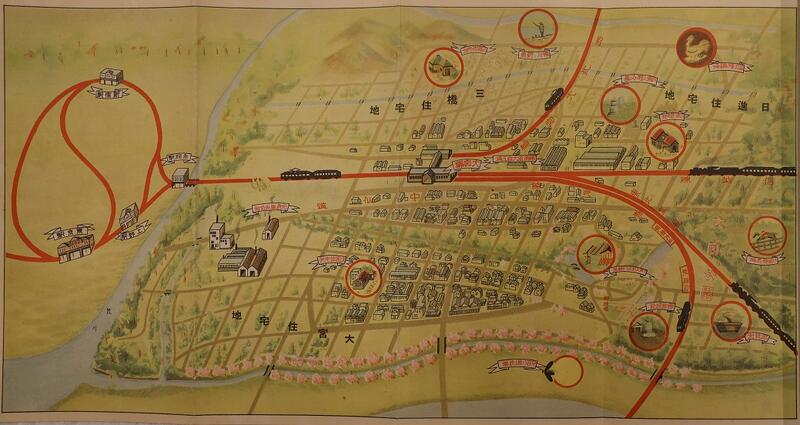

| 企画展「名所 大宮」みどころ紹介① 鳥瞰図をみてみよう |

令和7年8月31日(日)まで、大宮駅開業・大宮公園開園140年企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」を開催中です。

酷暑のなかではありますが、連日多くの方に御観覧いただき、ありがとうございます。今回から数回にわけ、企画展のポイントを解説します。

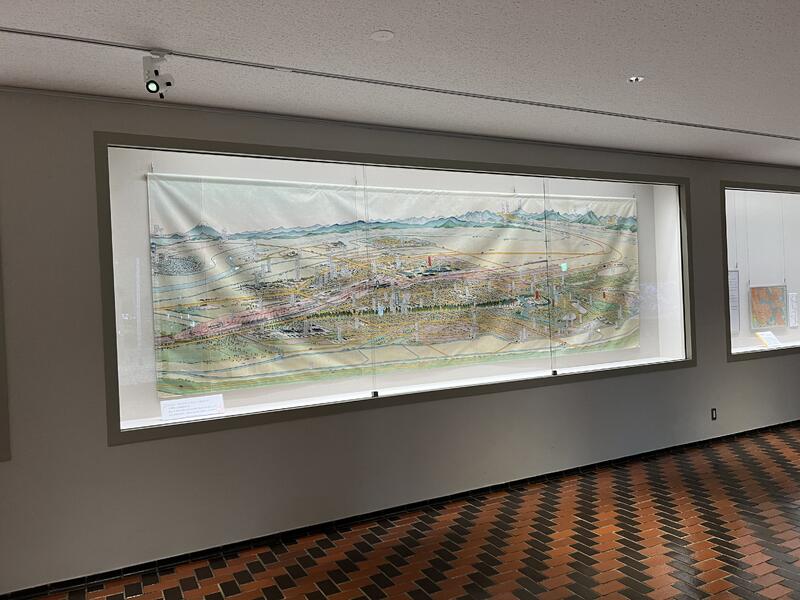

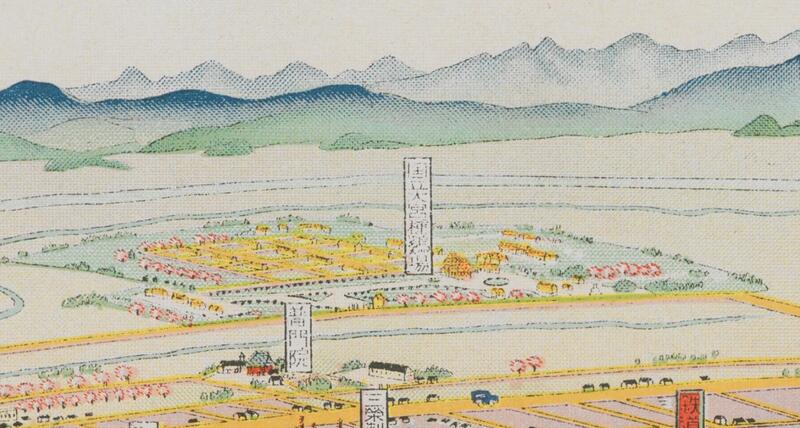

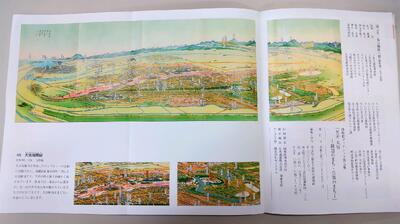

今回はまず、イントロダクションとして季節展示室に展示している昭和9年(1934)の大宮の町を描いた鳥瞰図のタペストリーを取り上げたいと思います。

この鳥瞰図は本展のポスターなどにも掲載しているもので、91年前の大宮のまちの様子が細かいところまでわかります。本図の前でじっくり時間をかけて眺めている人も多い印象です。昔はこんなところがあったんだ、という気づきがひとつでもあれば嬉しいなと思って作成しました。

本図を手掛けたのは大正~昭和時代に活躍した鳥瞰図絵師 吉田初三郎です。同時期、国内では交通機関の発達や観光地の整備により観光ブームが起き、初三郎の鳥瞰図は観光マップとして大流行しました。大宮の町を描いた初三郎の鳥瞰図が作成されているということは、当時=昭和初期には、大宮も観光地だったのでは?というのが本展のテーマのひとつになっています。

それでは、本図に描かれた昭和初期の大宮のスポットを具体的に見てみましょう。

本図の中央部にある「国立大宮種鶏場」。気になる方も多いようで、どんなところだったのかとよく質問されています。国立大宮種鶏場は、鶏の飼育、改良、養殖、雛や卵の配布、養鶏指導などを行なう農林省の施設で、昭和3年(1928)に設立されました。戦後、大宮種畜牧場と改称し、昭和40年(1965)までこの地に存在したようです。現在、跡地には国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の施設があり、種鶏場の庁舎の一部が残されています。また、西武大宮線(昭和15年廃線)では大成駅と並木駅の間に「種鶏場前」という駅もありました。

種鶏場の隣には昭和14年(1939)に陸軍造兵廠の光学工場が移転して大宮製造所が設立され、昭和32年(1957)に陸上自衛隊大宮駐屯地が開設しています。

ちなみにですが、盆栽村の北(右)側には埼玉県立の種畜場も描かれています。こちらは国立種鶏場と同じ昭和3年に開設された県の畜産試験場で、昭和23年(1948)に熊谷に移転し、跡地には家禽普及指導所が設置されました(昭和38年廃止)。

こうした施設の存在は、大宮周辺地域で畜産が行われていたことを示しています。日露戦争以後、大宮周辺では人口増加を続ける東京へ向けた蔬菜生産や養蚕、畜産が労働者の副業生産として盛んでした。

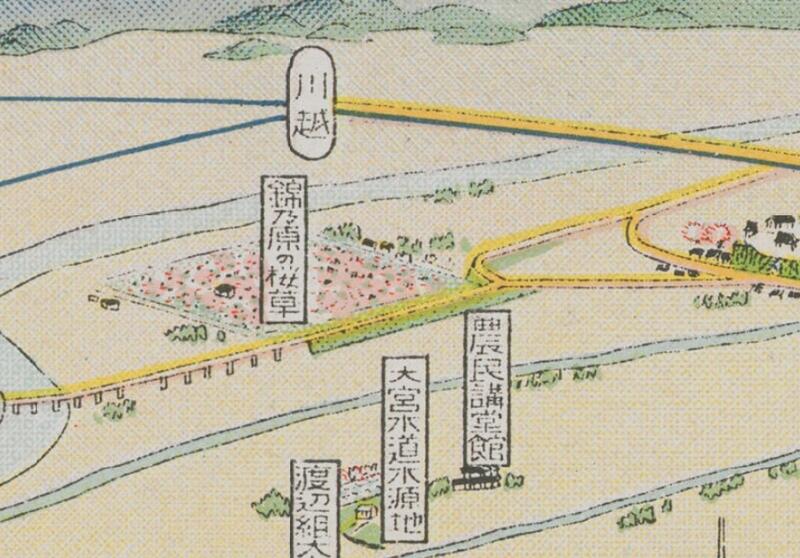

同様によく話題に上がるのが荒川沿いの「錦乃原の桜草」です。戦前、このあたりは桜草の自生地として知られ、「大野原」などと呼ばれていたそうです。昭和8年(1933)に著名なジャーナリストである徳富蘇峰がこの地を訪れ、「錦乃原」と命名しました。翌年、桜草が天然記念物に指定され、地元馬宮村では保勝会を設立して桜草の保護と名所としての宣伝に努めました。しかし、戦後、農地開発によって麦畑となり、桜草は姿を消したといいます。

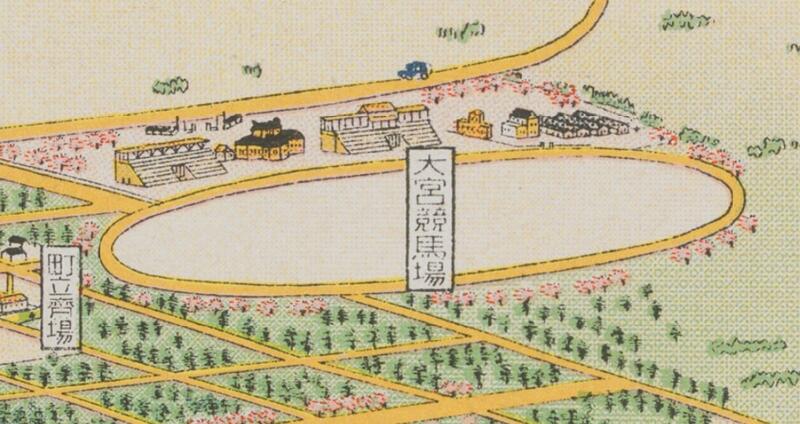

意外と知られていないのが「大宮競馬場」です。大宮競馬場は、昭和6年(1931)に現在のステラタウン周辺に開設された埼玉地方競馬の競馬場です。エキチカで交通の便が良い大宮競馬場は非常に賑わったようで、昭和10年(1935)には全国2位の売上げも記録しています。野球場や競輪場、サッカー場などができる以前の大宮といえば、競馬のまちでした。

しかし、戦時下で軍需の高まりに対応するという軍部の意向により、大宮競馬場は昭和17年(1942)に廃止されて移転し、跡地に中島飛行機製作所の工場ができました。

競馬場の運営母体であった埼玉県畜産組合連合会の碑が現在もさいたま市北区役所の駐車場付近に残っており、また、北大宮駅近くには競馬場の名残を感じさせる「乗馬踏切」という踏切もあります。

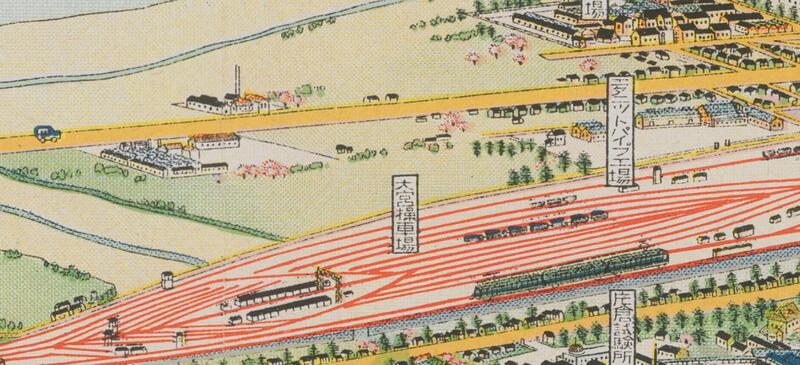

もっと細かいところに注目すると、パンタグラフのある鉄道が走っています。この東京方面の電車は、昭和7年(1932)に大宮までつながった京浜東北線です。すでに西武大宮線(廃線)、総武鉄道(現東武アーバンパークライン)では電車が走っていましたが、東京方面(高崎線、東北線)はこれまで汽車であり、電車が通ったことで東京方面のアクセスがとてもよくなりました。大宮より北の線路には汽車が描かれているのもポイントです。

また、自動車も複数描かれています。一般に、自動車は第一次世界大戦後に急速に普及したといわれています。鉄道交通の中心地である大宮駅と岩槻、粕壁、原市など各地と結ぶ乗合自動車(現在のバスのようなイメージ)も数多く運行されました。大宮駅西口側を南北に走る太い道路は、昭和6年(1931)前後に改良舗装された新国道(現国道17号線)です。

このように、本図の見どころはたくさんあります。

特に、本図の作成された昭和初期に大宮に登場した当時最新のスポットを中心に描かれており、それらを紹介する意図で作られたことが想像できます。じっくり眺めて、昭和初期の大宮のまちなみを楽しんでみてください。

また、エントランスホールでは同時代の別の大宮の観光地図をタペストリーにしています。こちらもあわせて注目してみてください。

令和7年8月20日 真もんじろう

| 手先が不器用でもご安心!!ものづくり工房「体験メニュー」 |

私のペンネーム、「ハリウッド☆バッタ師匠」。「ハリウッド☆」は特に意味はありませんが(ないんかい!)、「バッタ師匠」はそれなりに由緒(?)がありまして・・・。

今から20年以上も前、とある教育機関に勤務していた時に、利用者の御隠居さんから「草編みバッタを作ってみないか?」と持ち掛けられました。

(草編みバッタ)

初めは「バッタですか?編むんですか?」と思いました。もともと手先が不器用で幼少期は親が心配するほどだった私としては、編み物など無理に違いないと当初は丁重に断っていました。しかし、何度も誘われているうちに、半ば強引に「草編みバッタ」を作らされるようになりました。

とはいえ、とっても不器用な人間が作るものですから、初めのうちは御隠居さんから「君のは肥満バッタだね」などと悪態をつかれて笑われていたものですが(御隠居さん、人はいいのですが、少々口が悪い)、幾度かチャレンジしているうちに面白くなって、だんだん形になるようになり、ついに御隠居さんから「君はこれから『バッタ師匠』を名乗るといい」と「免許皆伝」をいただくことになりました。

いったいいかなる権威の「バッタ師匠」だか、正直20年以上経った今でもサッパリわかりませんが、腕が落ちないようにと御隠居さんから材料を渡されてしごかれていました。そのうち御隠居さんに連れられて、市民祭りや小学校に出向いて草編みバッタの作り方を教えるようにもなりました。

この草編みバッタを作っていると、雑念が入らずに集中できるんです。あっという間に時間が経っちゃう。これまで数年レベルでのブランクがありましたが、材料を見つけては草編みバッタを作り続けています。

材料は「唐ジュロ」という木の新芽を使います。雑木林や民家などでもよく見かけるどこにでもある植物です。探してみると、れきみんの敷地にも何本か生えています。編み込むときに使う道具はハサミと画鋲だけ。

|

|

|

| (唐ジュロの木) | (唐ジュロの新芽) |

新芽を縦に割いて、織り込んで、画鋲とハサミを使って形を作っていきます。

1つ作るのにだいたい5分程度。小学校低学年のお子さんも作ることができます。

作った草編みバッタを置いておくと、初めてご覧になる方はびっくりされます。本物か?!と驚かれるのがこの草編みバッタの醍醐味。

教えてくださった御隠居は、もともと中国の民芸品だったかな、とおっしゃっていましたが、定かではありません。他にも草編みバッタを作る方がいて、時々新聞記事になっていたりしていました。バッタ仲間ですね。

どんな権威やら、どんな免許やらわかりませんが、御隠居さんから「バッタ師匠を名乗っていい」というので、他にロクな称号がないので、勝手に「バッタ師匠」を名乗っています。

そのバッタを教えていただいた自称「健康優良爺」の御隠居さんでしたが、一昨年鬼籍に入られました。草編みバッタを作りつつ、お付き合いを始めてから20年余りの間、公私とも様々御指導をいただいた御隠居さんを草編みバッタを作りつつしのんでおります。

手先を使うことは、お子さんの発達からご高齢の方の指先の感覚維持まで効果がありますね。

さて、れきみんには「ものづくり工房」があり、藍染めハンカチづくり、まが玉づくり、江戸組紐ストラップづくり、ミニ絵巻物づくりなどの「体験メニュー」があります。 (※草編みバッタはやっていません)

(ものづくり工房体験メニュー例)

ちょっと敷居が高いかな?などと気後れしている方も、細かい作業は苦手だなというかたも、ご安心を!!ボランティアさんがやさしく指導してくれます。「高い敷居」の向こうには、夢中になるほどの趣味の世界が広がるかもしれませんよ。

お子さんがおいでのご家庭ならば、お子さんと御一緒にいかがでしょうか。集中力がつきますし、お子さんの新たな興味・関心が芽生えるかもしれません。夏休みの宿題にお困りの方もぜひ!!

大人の方も新たな楽しみに出会えるかもしれませんね。

手先が不器用な私ことバッタ師匠も、組紐に夢中になってしまいました。十分楽しめますし、組紐体験をしている途中に集中して、あっという間に「無」の世界に。日頃のあれやこれやの雑念が消えてとてもさわやかな体験でした。手先の感覚を研ぎ澄ますばかりでなく、心をも澄ます境地も味わえるかも?!

(組紐ストラップ)

写真は私が編んだ組紐ストラップです。初心者の、私のように親から不器用だと思われ続けた人でも、ご指導をいただきながら編めばこのとおりできますよ。

ものづくり体験の詳細はこちらから確認できます。ぜひ体験にいらしてください♪

令和7年8月13日 ハリウッド☆バッタ師匠

| 『考古特集展示はじめました』 |

7月14日(火)より、考古特集展示「縄文人と豊かな植物資源」がはじまりました。

今回のテーマは、タイトルどおり「植物資源」。その中でも特に食料としての植物資源に注目した展示です。

赤山陣屋跡遺跡(川口市)と小林八束1遺跡(久喜市)の、2つの遺跡を取り上げました。

赤山陣屋跡遺跡は、「トチの実加工場跡」が見つかったことで非常に有名な遺跡です。

ちなみにトチの実とはトチノキの実のことです。どんな木の実かというと、常設展示室1室のこちらのケースにご注目。

このケース中央の、石皿の下に敷いてある木の実。こちらがトチの実です。

このケースの、

ここに敷いてある木の実の、

上半分が焦げ茶色のものです。

見た目はクリのようで、いかにも食べられそうな雰囲気をしています……が、クリのように簡単には食べられません。

トチの実にはサポニンという成分が含まれています。サポニンはムクロジやサイカチという植物にも多く含まれている成分で、石鹸と同じような界面活性作用があり、油汚れなどを落とすときに重宝します。

つまり、生のトチの実を食べるということは、石鹸を食べているのと同じということですね。

私は小学生の頃にドングリやトチの実を拾って遊んだことがありまが、大粒なうえ、たくさん落ちていて拾い放題だったと思われるトチの実ををアク抜きして食べられるように加工できたとすれば、良い食料源になったことでしょう。実際、縄文時代の人々はトチの実をさかんに食べていたことが分かっており、赤山陣屋跡遺跡でもトチの実の殻を捨てた貝塚ならぬ「トチ塚」が発掘されています。こちらは写真パネルを展示していますので、併せてご覧ください。

ちなみにトチの実は後世でも救荒食として利用されていたようで、トチの実を使ったお菓子などが今でも売られていたりします。

閑話休題。

向かって左側のケースには、小林八束1遺跡から出土した資料を展示しています。

さきたま史跡の博物館で令和4年度に開催していた考古おひろめ展「地中からのメッセージ」でも注目されていた資料「きのこ形土製品」を展示しています。

かわいいですね。

(「よく考えたらきのこは植物じゃないじゃん、菌類じゃん……」と

どうでもいい部分で悩みつつ展示しました)

「思ったよりも小さかった」などの声もありましたが、そもそもきのこは小さいもの。この小ささが、逆に写実的だと思いませんか?

今回はきのこの軸側を手前に向けています。裂け目が表現されている箇所もよく見えるように展示していますので、よくご覧になってみてください。

縄文人もきのこを食べていたことと思いますが、なぜきのこの土製品を作ろうと思ったのでしょうか。たくさん採れるように?それとも、毒きのこにあたらないように……?謎は尽きません。

このほかにも石皿と磨石を模した土製品や、完形の脚付石皿など珍しい資料を展示しています。会期は1年間と長いので、ぜひじっくりとお楽しみください。

令和7年8月7日 遺跡ほりほり

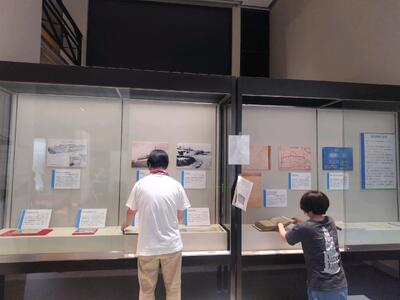

| 令和7年度の博物館実習を行いました |

学芸員の資格取得のためには、「博物館実習」を受けることが必須です。

当館では例年、実習生を受け入れており、今年度は23大学37名の学生さんが実習に参加しました。

今回のブログでは、今年度の博物館実習の内容について、担当者目線から簡単にご紹介します。

当館のカリキュラムは、館内の各担当の業務についての講義や実習、各分野の資料取扱い実習、模擬展示実習と大きく3つに分かれます。

①各担当の業務についての講義や実習

当館には総務担当、施設担当、企画・学習支援担当、特別展示・広報担当、常設展示・資料担当があります。

博物館の仕事は、学芸員だけでは成り立ちません。例えば展覧会を開催するにしても、ポスターや図録を作る業者との契約は総務担当が行いますし、照明や空調など環境管理は施設担当が行います。そのほかにも清掃スタッフの方や展示・体験のボランティアさんのおかげで来館者の方々を日々お迎えすることができています。実習生にはまず、博物館で働くさまざまなスタッフについて学んでもらいました。

|

|

|

| (施設見学の様子) | (事業の説明) |

また、企画・学習支援担当により、ゆめ・体験ひろば(ものづくり工房)で実施している体験メニューから、まが玉づくりと藍染めハンカチ作りを体験してもらいました。まが玉づくりを体験したことがある実習生も多かったようですが、体験を提供する側の工夫や難しさを知る良い機会となったことでしょう。

|

|

|

| (まが玉づくりの説明を聞く様子) | (藍染めハンカチ作り) |

常設展示・資料担当による実習では、資料の保存管理に関する業務に参加してもらいました。まずはじめに、収蔵庫内の資料の状態確認と清掃を行いました。また、資料の保存管理に関する講義を受けた後、館内に設置している捕虫トラップを班ごとに回収し、捕獲された虫類について種類の同定と集計を行いました。展示などと比べると目立たず地味な仕事と思われがちですが、貴重な文化財を所蔵する博物館の要と言っていい大切な仕事です。

|

|

|

| (収蔵庫内で資料の状態確認) | (捕虫トラップを確認) |

②資料の取り扱い実習

当館には歴史、美術、民俗、考古の各分野の学芸員がいます。それぞれの資料の取り扱いについての実習を行いました。

「資料を丁寧に扱うこと」は、どの資料にも共通する取扱いの基本ですが、資料の形態や素材、付属品などは千差万別です。実習ではそれぞれの専門の学芸員から取り扱い方法や調書の書き方、梱包の仕方などを学んでもらいました。実習生も歴史、美術、民俗、考古と大学で学んでいる専門があり、自分の専門ではない分野の資料は初めて触れる、という人ばかりでした。学芸員の指導の下、真剣に取り組んでいました。

|

|

|

| (掛け軸の取り扱いを学ぶ様子) | (土器の梱包に取り組む様子) | |

|

|

||

| (民具の取り扱いを学ぶ様子) |

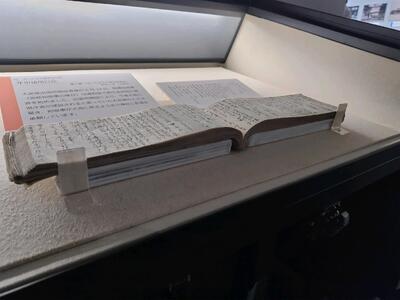

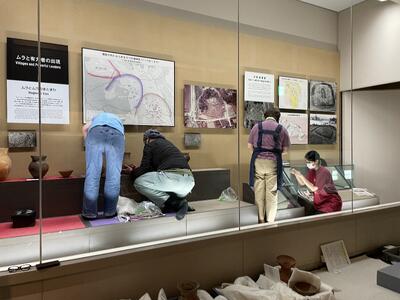

③模擬展示

①②の実習を踏まえて、実際に博物館資料の展示を行いました。

浮世絵、民具、絵図、文書、土器と資料ごとに班分けし、多くの実習生が自分の専門ではない資料の展示を担当しました。それぞれ補助役の学芸員に見守られながら、自由な発想で展示を企画しました。学芸員の仕事の中で一番、皆さんが想像しやすいのが展示だと思います。実際に取り組んでみて、パネルの文字の大きさやフリガナを振る頻度をどうするかなかなか決まらなかったり、一つ一つ測りながらパネルや資料を設置する飾りつけ作業に時間がかかったりと、苦心していたようです。一日半という時間や資料に制限があるなかで、立派に展示の形を作ってくれました。

|

|

|

| (展示内容について話し合う様子) | (展示作業を行う様子) | |

|

|

||

| (展示の発表会) |

大学の博物館学の授業で学び、知識としては知っていたことも多かったと思いますが、実際に取り組んでみて感じた難しさや気づきがあったことでしょう。

博物館に就職して晴れて学芸員になったとしても、自分の専門の資料ばかりを扱うとは限りません。いつかこの実習がお役に立てれば担当冥利につきます。

令和7年7月23日 博物館実習担当あかべこ

| 大宮展ついに開幕!-裏ではこんなことやっていました- |

みなさんは、「大宮」と聞いて何を思い浮かべますか?

鉄道のまち?大宮公園?歴史ある氷川神社?

7月12日(土)から始まった企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」では、さまざまな魅力を持つ大宮の歩みを資料や写真などで振り返っています。

展示会を開催するまでには、

展示や関連イベント等の企画立案、展示資料の調査・選定、ポスター・チラシや図録などの刊行物の作成、展示室の配置などの設計図の作成、キャプションの作成、資料の借用、展示ケース等の設置、資料の展示作業などなど・・・

書ききれないほど多くの準備・作業が必要となってきます。

今回のブログでは、企画展開催までの歩みについても写真とともに振り返りたいと思います

≪まずは調査・調査・調査!≫

展示の準備は、まず徹底的な調査から始まります。

資料はただデータ等で確認するだけではなく、現地調査を行うことも大切な作業のひとつです。

展示会によっては遠方の県まで行くこともありますが、今回は地元・大宮に関する展示ということで、担当者はうだるような暑さのなか自転車で調査に走り回ったなんて日も・・・。

(心なしか少し赤くなって帰ってきていた気がします。)

|

|

|

|

(氷川神社 一の鳥居) |

(お女郎地蔵 火の玉不動) | |

|

|

|

| (D1229 蒸気機関車) | (白井助七翁之像) |

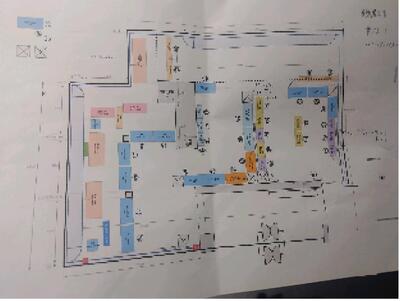

≪どう見せよう?設計図作り≫

資料調査などと並行して行われるのが「展示の設計」です。

展示室全体の配置を決めていく作業はまるでパズルを組み立てていくようなもの。

展示の構成やストーリーに合わせて、観覧者の動線、展示ケースの選定・配置、資料の配置、照明など全体のレイアウトについて「どうしたら来場者にわかりやすく、楽しんでもらえるか?」ということを考えながら設計図を作成していきます

モザイク付きですが、設計図(イメージ)がこちら!

今回は、展示室に入ったときに空間が広く感じるよう意識をしてケースを配置しているので、そこにも注目してみてください!

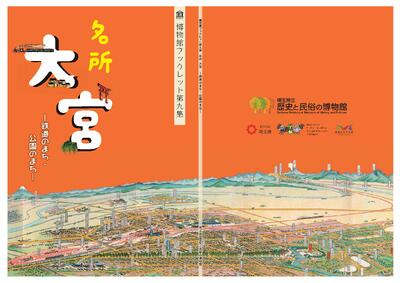

≪みんなに伝われ~!≫

展覧会をより多くの方に知ってもらうためには、チラシやポスターのデザインも重要となってきます。

今回のポスターとチラシは、パッと目を引く鮮やかなオレンジ色になりました。

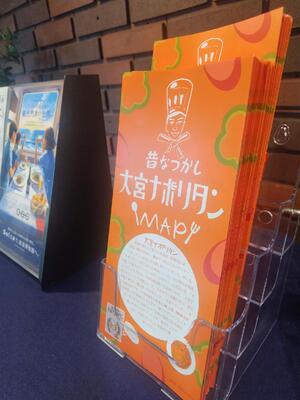

大宮をイメージしたこの色、担当内ではひそかに「大宮ナポリタン色」なんて呼ばれていました

ところで、みなさん大宮ナポリタンの定義はご存知ですか?

「大宮ナポリタン会」によると①旧大宮市内に店舗があり、②埼玉県産の野菜を1種類以上使用していること、が条件だそうです。(意外とやさしい条件?笑)そんな話をしていたら、担当内では空前のナポリタン食べたいブームが発生・・・つられてその日の夕食は迷わずナポリタンになんてこともありました。

展示会場を出たところには『大宮ナポリタンMAP』も置かれています。

展示を楽しんだ帰り道、MAPを参考に地元グルメを味わってみてはいかがでしょうか?

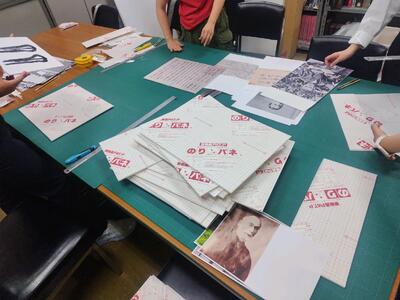

≪いざ!展示作業≫

いよいよ展示作業に突入!

印刷した展示パネルやキャプション切って、切って、切って・・・(続)

今回は古い写真だけで50点も展示をするため、いつもよりパネルが多かったです

(企画展担当者は当初この倍の写真を展示したかったそうです笑)

完成したパネルやキャプションなどとともに、実際に展示資料を配置していきます。資料を傷つけないように細心の注意を払いながら、一つひとつ丁寧に配置していくことが何よりも大切な作業です。

展示資料もただただ置いているのではなく、実は隠れた細かい工夫がされていたりします!

例えば、本などを開いて展示する際はこの写真のように、下に支えを入れたり・・・

薄い紙資料は見やすいように資料の下に中性紙や色のついた板を置いたり・・・

平面に置かれたキャプションも、置かれている位置によって微妙に角度を変えていたり・・・

このように“資料に負担のかからないように、観覧者が見やすいように”ということを考えながら、ミリ単位の調整を何度も行います。

そうした地道な作業を重ね、配置完了!このあとも細かいライティングの調整や最終確認を行い、ついに完成です。

普段みなさんにご覧いただくのは完成した展示室ですが、裏ではこんなことをやっています!

そんな裏側も少しだけ感じつつ、展示を見ていただくとまた違う楽しみ方ができるかもしれません。

≪グッズのご紹介≫

グッズ①ブックレット

企画展の内容をぎゅっと詰め込んだブックレットです。

最終ページには今回の目玉資料のひとつでもある、「大宮鳥瞰図」も掲載しています。ぜひお家でもじっくり眺めてみてください。

|

|

令和7年7月発行 40ページ A5版、販売価格:700円

グッズ②サコッシュ

当館グッズで初めてサコッシュを作ってみました!

前川國男の設計による当館の建築立面図が描かれた特別デザイン。

シンプルで普段使いもしやすそうです。

表裏両面にポケット、500mlペットボトルも持ち運ぶことができ、まち歩きやちょっとしたお出かけにぴったりな一品です

薄手の素材なので、折りたたんでバッグの中に入れておく、なんてこともできます

|

|

|

サイズ:170mm×225mm(ショルダー長さ1150mm)、販売価格:600円

こちらのグッズは館内のミュージアムショップのほか、通販でもお買い求めいただけますので、ぜひチェックしてみてください♪

※通販についてはこちら

≪ぜひ展示会場へ!≫

こうして、調査から準備、設営、そしてグッズ制作まで、多くの工程を経て完成した企画展「名所 大宮ー鉄道のまち・公園のまちー」。

大宮にゆかりのある方はもちろん、歴史や鉄道、公園に興味のある方もきっと楽しんでいただける内容です。

みなさまのご来館を心よりお待ちしております。

【展示情報】

企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」

会期:令和7年7月12日(土)~8月31日(日)

時間:9:00~17:00(観覧受付は16:30まで)

令和7年7月15日 ひのとり

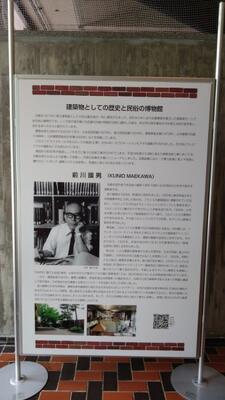

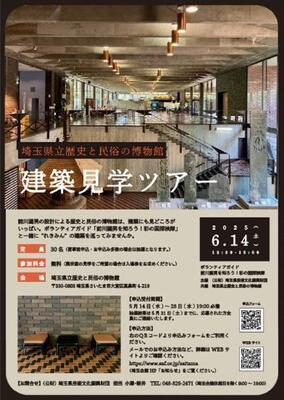

| 知れば知るほど奥深い・・・前川建築ツアー開催! |

埼玉県立歴史と民俗の博物館といえば・・・その名のとおり旧石器時代からの歴史や民俗の貴重な資料を展示する常設展示室や魅力ある特別展・企画展のほか、藍染めハンカチや江戸組紐などの体験ができる「ものづくり工房」、ちょっと懐かしい昭和を感じる「自由自在座」や「昭和の原っぱ」など魅力満載ですが、実は、建築自体も見どころいっぱいで、ファンが多いんです

埼玉県立歴史と民俗の博物館(開館(1971年)当時は「埼玉県立博物館」)の設計者・前川國男氏(1905~1986年)は、東京上野の国立西洋美術館を設計したル・コルビュジエに学んだ、日本のモダニズム建築をけん引した建築家で、東京文化会館(1961年)、国立国会図書館(1961年)、東京都美術館(1975年)など多数の建築物の設計を行い、埼玉県内ではさいたま市浦和区の埼玉会館(1966年)、長瀞町の埼玉県立自然の博物館(1981年)などの設計をしています。

先日6月14日(土)に、同じ前川國男氏が設計した埼玉会館を運営する埼玉県芸術文化振興財団の主催で、ボランティアガイド「前川國男を知ろう!彩の国探検隊」のみなさんのガイドによる「埼玉県立歴史と民俗の博物館 建築見学ツアー」が開催されました

当館の開館当時の貴重な映像の上映や全体での施設の説明の後、4班に分かれて館内・館外の建築をご覧いただきました。ガイドされた探検隊のみなさんは、知識がとても豊富で、設計に当たっての前川國男氏の哲学、デザインのこだわり、建築方法の斬新さなど、前川建築の奥深さや面白さを説明されていました。

ガイドをされた探検隊のみなさんは、実際に前川國男氏が設計した建築物を各地でご覧になり、前川建築のことをよくご存じで、「前川國男ファン」というだけでなく、いわば「前川國男愛(LOVE!!)」が強くて、その情熱の凄さについつい引き込まれて(というより圧倒されました!)、前川建築についてもっと知りたい!と思いました(もう、情熱が止まらない!!)。

|

|

|

| 【見学ツアー風景(常設展示室前)】 | 【見学ツアー風景(エントランス)】 |

当日はあいにくの雨でしたが、ガイドをされた探検隊のみなさんによると「雨が降った方がタイルの風合いが出て、むしろいいんですよ!」とのこと。屋外では傘をさしての見学ツアーではありましたが、かえって良かったかもしれませんね。

|

|

|

| 【見学ツアー風景(テラス)】 | 【見学ツアー風景(玄関脇)】 |

今回のツアーは定員30人と限られておりましたので、希望したのにご参加いただけなかった方がかなりの数おいでになったとうかがっております。

次回の開催は未定ですが、今回応募されてご参加いただけなかった方にも、新たに興味を持って参加したいという方にも、次回開催をお待ちくださればと思います。

「そんなに待てない!」という方は、埼玉会館の建築見学ツアー(今年度は6回)が開催されていますので、是非ご応募ください!

(参考)埼玉会館 お知らせ

https://www.saf.or.jp/saitama/information/detail/94988/

なお、当館においでの際には、「前川建築コーナー」も是非ご覧ください。

(参考)埼玉県立歴史と民俗の博物館ホームページ 施設紹介

https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/shisetsu-syoukai

|

|

|

| 【当館エントランスの前川建築コーナー】 | 【れきみんの建築模型】 |

【建築物としての歴史と民俗の博物館説明】

令和7年7月3日(木) ハリウッド☆バッタ師匠

| 消毒休館を終え、三つの特集展示が始まりました! |

皆さん、こんにちは

先日、6月2日(月)から6月9日(月)まで、当館は殺虫消毒のためお休みしていました。

この間、博物館の大切な資料を守ることを目的に、虫を寄せ付けない「忌避剤」を展示室や収蔵庫に撒きました。

そのため、普段皆さんにご覧いただいている常設展示の資料を一時的に撤収し、忌避剤を撒いた後にまた元の場所に戻すという作業を行いました。

この作業がなかなか大変で、実は休館中も職員はほとんど毎日頑張って働いていました!

昨年度のブログでも消毒休館について詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

(展示復旧で土器のテグスをかける当館職員)

・・・さて、殺虫消毒休館を終え、当館常設展示では、三つの特集展示がはじまりました。今回はその見どころを紹介します

【第4室 「亀のまにまに」】

一見地味な存在である亀にフォーカスして様々な美術品を紹介します。

注目されることの少ない亀ですが、不老長寿のイメージともあいまって美術の題材として古くから好まれました。

この特集では、そんな美術界の縁の下の力持ち、亀の魅力をぜひ発見してみてください。

埼玉県指定文化財「葛飾北斎筆 鯉亀図」(7月15日(火)~8月17日(日))や、とりどりの銘仙も登場します!

※会期中展示替があります。画像の銘仙は7月27日(日)まで。

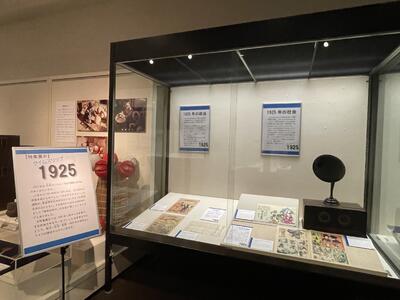

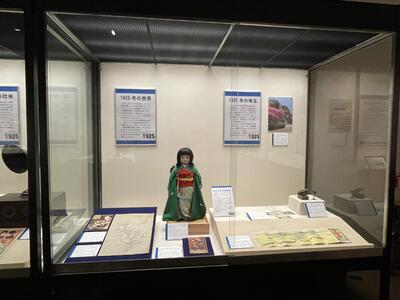

【第9室 「タイムスリップ1925」】

令和7年(2025)は、元号でいうと「昭和100年」の年にあたります。

では100年前、昭和がはじまるころの日本、埼玉はどんな様子だったのでしょうか。

この特集展示は、当館が所蔵している資料を通して、1925年の日本、そして埼玉の様子を4つの視点(政治・社会・世界・埼玉)から見てみようとするものです。

普通選挙法と治安維持法、ラジオ放送の始まり、日米人形交流事業、そしてファシズムの台頭…こうしたトピックを並べてみると、1925は、日本・世界ともに、激動の時代が、幕を開けようとしていたということがわかります。

最近も、世界全体で大きな時代の変化を感じることが多い気がします。

今回の展示を通して、過去の出来事を振り返ることで、現代社会が抱える様々な問題についても考えるきっかけになれば幸いです。

【第10室 「藍の型染め」

豊かな清流に恵まれ、古くから養蚕や綿作が行われてきた埼玉県では、長板中型・注染・武州正藍染・熊谷染などの染め、飯能大島紬・秩父銘仙・本庄織物などの織りといった、さまざまな染織産業が発展してきました。

民俗コラム展示の見どころは、なんといってもそのタイトルにある「型染め」!

「藍の型染め」であることがポイントです。

三郷市や八潮市周辺には、「長板中型(形)」と呼ばれる浴衣の生地を型染めする技術が伝えられています。

長い板に生地を貼付け、同じ型を使って生地の両面に糊をつけて藍甕に浸すことで、表裏の模様が重なり、紺と白のくっきりとしたコントラストに染まることが特徴です。

その技は県の無形文化財に指定されており、現在も職人たちによって継承されています。

今回の展示では、紺と白のコントラストが粋な長板中型(反物・製品)とあわせて、様々な種類の小さな刃物で模様が切り抜かれた型紙や、生地に糊をつけるときに使用する道具もご紹介しています。

ぜひ、型染めの技に使われた道具にご注目ください。

見た目にも涼しい一点を、この機会にぜひご覧くださいませ

|

|

※会期中展示替があります。画像の浴衣は8月17日(日)まで。

ちなみに…

このブログを読んでいる方の中には、当館ものづくり工房で藍染めハンカチを作ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は通常体験メニューの藍染めハンカチとは別に、特別体験メニューでは「型染め」のミニトートバッグ作りができるのです。

人気の体験でもあり、残念ながら今年度の募集は終了してしまいましたが、型染めに興味のある方は体験してみてはいかがでしょうか

今回は以上です。

関東地方は、梅雨入りはどうした!?という感じの暑い日が続きますね。

あまりに暑いと、外でアウトドアを楽しむのも難しいですよね。

そんな時は、ぜひ博物館へ!

静かで涼しい館内で、歴史や文化に触れて、心も体もリフレッシュしませんか?

皆様のご来館を心よりお待ちしております!

令和7年6月24日(火)みゃくみゃくだいすき倶楽部

| 腹ペコさんもマニアの方も思わずよだれが・・・ミュージアム・ショップ |

れきみんの玄関を入り、正面の受付に向かって左側には常設展示室がありますが、右側、ゆめ・体験ひろば側の展示室手前の階段を上った先に、ミュージアム・ショップ「cafe’Patio(カフェ パティオ)」と休憩コーナーがあります。

|

|

||

| (手前階段を上るとショップがあります) | (ショップと休憩コーナー) |

階段を上ってみると、たくさんのテーブルの向こうにメニューやグッズが並んでいます。まずは食べ物。メニューを見てみると、カレーライスやナポリタン、うどんにおでんのほかに、コーヒー、ソフトクリーム・・・おや!COEDOビールもありますよ!温かいものから冷たいものまで食べ物やドリンクが充実していますね。何食べようか迷うなあ。思わずよだれが・・・。

|

|

|

| (メニューは豊富です!) | (公園の木々が見える開放的な空間) |

れきみんのミュージアム・ショップは屋内にありますが、窓が大きく開放的で、まるで公園の森の中にいるような気分に。テーブルや椅子があって、ゆっくり食事や休憩ができます!

展示観覧のあとや、公園散策の途中でも気軽に立ち寄ることができますね。これなら、雨の日でも安心。暑いとき、寒いときでもエアコンが効いてほっと一息できます。都会の喧騒を離れて、なんだかちょっと贅沢な気分。飲み物の自販機もありますし、外から飲み物や食べ物を持ち込むこともできますよ。

|

|

|

| (ビーフカレーを食べてみました!) | (大宮公園から入ることもできます) |

魅力はこれだけではありません!ミュージアム・ショップならではのグッズも販売されています。 れきみんらしい、歴史関係のさまざまな書籍やクリアファイル、万年暦、トランプもあります。歴史を学びたいお子様から大人も満足なグッズが盛りだくさん!

前に開催された展覧会の図録も販売されていますよ。ここでしか手に入らないれきみんオリジナルのクリアファイル、絵葉書やアクリルキーホルダーのほか、ショップ独自のかわいいグッズもあります。

他ではなかなか手に入らないグッズですか・・・歴史と文具マニアの私ことバッタ師匠、ここでも思わず今日2度目のよだれが・・・。

|

|

|

| (クリアファイルなどグッズも豊富!) |

(歴史を学べるグッズにも注目です) |

|

|

|

| (オリジナルグッズもありますよ) | (深く学びたい方には図録もあります) |

なお、お支払いは現金のみです。おいでの際には現金をお忘れなく!

魅力いっぱいのミュージアム・ショップ。魅力ある展示の観覧や公園での散策の際にもぜひお立ち寄りください!!

令和7年5月30日(金)ハリウッド☆バッタ師匠

ミュージアム・ショップ「cafe’Patio(カフェ パティオ)」

営業時間:月曜定休(祝日を除く)10:30~16:00(ラストオーダーは15:30)

※博物館開館日に営業。博物館の開館カレンダーをご覧ください。

メニュー:こちらからご確認いただけます(埼玉県立歴史と民俗の博物館HP)

団体予約:2週間前までに団体名・日時・人数・食事の種類を連絡。

連絡先:埼玉県立歴史と民俗の博物館 048-641-0890

※ショップの営業時間に御連絡ください。

|

|

―博物館子どもまつり―たくさんのご来場、ありがとうございました。 |

5月5日(月)こどもの日、「博物館子どもまつり」を開催しました。

快晴となり、当館の「ゆめ・体験ひろば」には、延べ225名の皆様が来場されました。

【射的遊び】、【兜をかぶろう】、【館内クイズラリー】を行い、いつにも増して「昭和の原っぱ」は賑わいました。

ご来場ありがとうございました。

【射的遊び】では、157名のこどもたちが遊んでくれました。「やったー!」と歓ぶ声や景品のディスプレイを見つめる子のきらきらした瞳を目の当たりにして、大成功だと喜んでおりました

運営を支えてくださった講師の皆様のお力添えのおかげです。ありがとうございました。

【兜をかぶろう】では、「こどもの日」に合わせ、兜、陣羽織の着装体験をできるようにしました。

ご家族で記念写真を撮られる様子をたくさん拝見しましたご利用ありがとうございました。

【館内クイズラリー】では、参加してくださった方にはオリジナル缶バッジ(全5種)を1つプレゼントしました。どの方も、館内の「ゆめ・体験ひろば」をよく観察してくださりうれしい限りでした

この日、ご来館くださった皆様に加えて、多くの体験学習ボランティアの方々の応援がありました。

「博物館こどもまつり」に限らず、普段から「ゆめ・体験ひろば」には欠かせない存在です。

「ものづくり工房」へいらした際には、体験とともに体験学習ボランティアの方の存在にも目を向けていただければ幸いです。

令和7年5月17日(土)大宮公園の真鯉

| 特別展「はたらく装いのフォークロア」 ここに注目! |

現在開催中の特別展では、人々がはたらく際に身に着けた衣服や用具についてご紹介しています。

展示資料には、たくさんの「実用的な工夫」や「さりげない美意識」が隠されています。

ここでは、みなさまにぜひ注目してほしいポイントをご紹介します!

【注目ポイント①】刺子の実用性と美

写真の資料「サキオリソデナシ」(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)は、そりをひくときなどに重ね着した山形県庄内地方の防寒着です。

右肩から左脇にかけて、刺子(さしこ)を施した布がつけられています。

そりの引き綱が当たり擦り切れやすい部分を補強する意味がありますが、刺子の美しさも目を引きます。実用性と美を兼ね備えた資料です。

刺子の図案は、「柿の花」と呼ばれるものです。

|

|

(左)サキオリソデナシ 全体図(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)

(右)サキオリソデナシ 刺子拡大図(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)

【注目ポイント②】染め布の組み合わせ

かつて布は貴重なものだったため、衣服の一部分が傷んでも、繕(つくろ)ったり他の布と継ぎ合わせたりして長く使いました。

写真の資料「ジュバン」(当館蔵)は、袖と胴とで異なる柄の布が使用されています。

袖の部分には、糸を染めてから織る先染(さきぞめ)の布が、胴の部分には、布を織ってから染める後染(あとぞめ)の布が、それぞれ使用されています。

作った人や着用した人の、工夫と美意識を感じますね。

|

|

(上)ジュバン 全体図(当館蔵)

(左下)ジュバン 袖の拡大図(当館蔵)

(右下)ジュバン 胴の拡大図(当館蔵)

【注目ポイント③】祝着に込められた祈り

房総半島には、稀にみる豊漁の年に、網元や船主が漁期の最後に関係者を集めて大漁祝いを行う習俗があります。

その宴席や、宴席で引出物として配られる祝着の反物は、万祝(マイワイ、マンイワイ)と呼ばれます。

羽織に仕立てられた万祝着は、仕事始めや仕事納めに船の仲間とそろって寺社に参拝する時に、着用されました。

写真の資料「万祝着 鰹漁」(館山市立博物館蔵)を見ると、「大漁」の文字や、「年々歳々」の吹き流しをくわえた鶴、カツオの大群、「鰹漁」の吹き流しをくわえた亀など、たくさんのめでたいものが華やかに描かれています。

万祝着には、その年の大漁を祝う気持ちとともに、これからの大漁を祈る気持ちが込められています。

|

|

(上)万祝着 鰹漁 全体図(館山市立博物館蔵)

(左下)万祝着 鰹漁 拡大図1(館山市立博物館蔵)

(右下)万祝着 鰹漁 拡大図2(館山市立博物館蔵)

特別展「はたらく装いのフォークロア」は5月6日(火・振休)まで開催しています。

特別展最終日の5月6日(火・振休)には、13:30から、学芸員による展示解説を予定しています。

参加費無料、事前申込は不要です。

詳細はこちらからご覧ください。

特別展 はたらく装いのフォークロア - 埼玉県立歴史と民俗の博物館

みなさまのご来館を心よりお待ちしております!

令和7年5月2日(金) つくし