このページは、「2025年度ブログ」のページです。

埼玉県立歴史と民俗の博物館のスタッフが、博物館のイベントや大宮公園の様子、日々の業務から感じたことなどを皆様にお伝えしていきます。各スタッフが自分の言葉で語りますので、ややつたない表現になることもあるかもしれませんが、大目に見ていただければ幸いです。

| 手先が不器用でもご安心!!ものづくり工房「体験メニュー」 |

私のペンネーム、「ハリウッド☆バッタ師匠」。「ハリウッド☆」は特に意味はありませんが(ないんかい!)、「バッタ師匠」はそれなりに由緒(?)がありまして・・・。

今から20年以上も前、とある教育機関に勤務していた時に、利用者の御隠居さんから「草編みバッタを作ってみないか?」と持ち掛けられました。

(草編みバッタ)

初めは「バッタですか?編むんですか?」と思いました。もともと手先が不器用で幼少期は親が心配するほどだった私としては、編み物など無理に違いないと当初は丁重に断っていました。しかし、何度も誘われているうちに、半ば強引に「草編みバッタ」を作らされるようになりました。

とはいえ、とっても不器用な人間が作るものですから、初めのうちは御隠居さんから「君のは肥満バッタだね」などと悪態をつかれて笑われていたものですが(御隠居さん、人はいいのですが、少々口が悪い)、幾度かチャレンジしているうちに面白くなって、だんだん形になるようになり、ついに御隠居さんから「君はこれから『バッタ師匠』を名乗るといい」と「免許皆伝」をいただくことになりました。

いったいいかなる権威の「バッタ師匠」だか、正直20年以上経った今でもサッパリわかりませんが、腕が落ちないようにと御隠居さんから材料を渡されてしごかれていました。そのうち御隠居さんに連れられて、市民祭りや小学校に出向いて草編みバッタの作り方を教えるようにもなりました。

この草編みバッタを作っていると、雑念が入らずに集中できるんです。あっという間に時間が経っちゃう。これまで数年レベルでのブランクがありましたが、材料を見つけては草編みバッタを作り続けています。

材料は「唐ジュロ」という木の新芽を使います。雑木林や民家などでもよく見かけるどこにでもある植物です。探してみると、れきみんの敷地にも何本か生えています。編み込むときに使う道具はハサミと画鋲だけ。

|

|

|

| (唐ジュロの木) | (唐ジュロの新芽) |

新芽を縦に割いて、織り込んで、画鋲とハサミを使って形を作っていきます。

1つ作るのにだいたい5分程度。小学校低学年のお子さんも作ることができます。

作った草編みバッタを置いておくと、初めてご覧になる方はびっくりされます。本物か?!と驚かれるのがこの草編みバッタの醍醐味。

教えてくださった御隠居は、もともと中国の民芸品だったかな、とおっしゃっていましたが、定かではありません。他にも草編みバッタを作る方がいて、時々新聞記事になっていたりしていました。バッタ仲間ですね。

どんな権威やら、どんな免許やらわかりませんが、御隠居さんから「バッタ師匠を名乗っていい」というので、他にロクな称号がないので、勝手に「バッタ師匠」を名乗っています。

そのバッタを教えていただいた自称「健康優良爺」の御隠居さんでしたが、一昨年鬼籍に入られました。草編みバッタを作りつつ、お付き合いを始めてから20年余りの間、公私とも様々御指導をいただいた御隠居さんを草編みバッタを作りつつしのんでおります。

手先を使うことは、お子さんの発達からご高齢の方の指先の感覚維持まで効果がありますね。

さて、れきみんには「ものづくり工房」があり、藍染めハンカチづくり、まが玉づくり、江戸組紐ストラップづくり、ミニ絵巻物づくりなどの「体験メニュー」があります。 (※草編みバッタはやっていません)

(ものづくり工房体験メニュー例)

ちょっと敷居が高いかな?などと気後れしている方も、細かい作業は苦手だなというかたも、ご安心を!!ボランティアさんがやさしく指導してくれます。「高い敷居」の向こうには、夢中になるほどの趣味の世界が広がるかもしれませんよ。

お子さんがおいでのご家庭ならば、お子さんと御一緒にいかがでしょうか。集中力がつきますし、お子さんの新たな興味・関心が芽生えるかもしれません。夏休みの宿題にお困りの方もぜひ!!

大人の方も新たな楽しみに出会えるかもしれませんね。

手先が不器用な私ことバッタ師匠も、組紐に夢中になってしまいました。十分楽しめますし、組紐体験をしている途中に集中して、あっという間に「無」の世界に。日頃のあれやこれやの雑念が消えてとてもさわやかな体験でした。手先の感覚を研ぎ澄ますばかりでなく、心をも澄ます境地も味わえるかも?!

(組紐ストラップ)

写真は私が編んだ組紐ストラップです。初心者の、私のように親から不器用だと思われ続けた人でも、ご指導をいただきながら編めばこのとおりできますよ。

ものづくり体験の詳細はこちらから確認できます。ぜひ体験にいらしてください♪

令和7年8月13日 ハリウッド☆バッタ師匠

| 『考古特集展示はじめました』 |

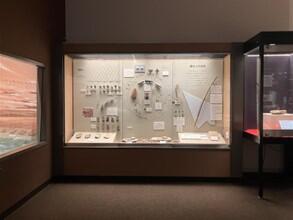

7月14日(火)より、考古特集展示「縄文人と豊かな植物資源」がはじまりました。

今回のテーマは、タイトルどおり「植物資源」。その中でも特に食料としての植物資源に注目した展示です。

赤山陣屋跡遺跡(川口市)と小林八束1遺跡(久喜市)の、2つの遺跡を取り上げました。

赤山陣屋跡遺跡は、「トチの実加工場跡」が見つかったことで非常に有名な遺跡です。

ちなみにトチの実とはトチノキの実のことです。どんな木の実かというと、常設展示室1室のこちらのケースにご注目。

このケース中央の、石皿の下に敷いてある木の実。こちらがトチの実です。

このケースの、

ここに敷いてある木の実の、

上半分が焦げ茶色のものです。

見た目はクリのようで、いかにも食べられそうな雰囲気をしています……が、クリのように簡単には食べられません。

トチの実にはサポニンという成分が含まれています。サポニンはムクロジやサイカチという植物にも多く含まれている成分で、石鹸と同じような界面活性作用があり、油汚れなどを落とすときに重宝します。

つまり、生のトチの実を食べるということは、石鹸を食べているのと同じということですね。

私は小学生の頃にドングリやトチの実を拾って遊んだことがありまが、大粒なうえ、たくさん落ちていて拾い放題だったと思われるトチの実ををアク抜きして食べられるように加工できたとすれば、良い食料源になったことでしょう。実際、縄文時代の人々はトチの実をさかんに食べていたことが分かっており、赤山陣屋跡遺跡でもトチの実の殻を捨てた貝塚ならぬ「トチ塚」が発掘されています。こちらは写真パネルを展示していますので、併せてご覧ください。

ちなみにトチの実は後世でも救荒食として利用されていたようで、トチの実を使ったお菓子などが今でも売られていたりします。

閑話休題。

向かって左側のケースには、小林八束1遺跡から出土した資料を展示しています。

さきたま史跡の博物館で令和4年度に開催していた考古おひろめ展「地中からのメッセージ」でも注目されていた資料「きのこ形土製品」を展示しています。

かわいいですね。

(「よく考えたらきのこは植物じゃないじゃん、菌類じゃん……」と

どうでもいい部分で悩みつつ展示しました)

「思ったよりも小さかった」などの声もありましたが、そもそもきのこは小さいもの。この小ささが、逆に写実的だと思いませんか?

今回はきのこの軸側を手前に向けています。裂け目が表現されている箇所もよく見えるように展示していますので、よくご覧になってみてください。

縄文人もきのこを食べていたことと思いますが、なぜきのこの土製品を作ろうと思ったのでしょうか。たくさん採れるように?それとも、毒きのこにあたらないように……?謎は尽きません。

このほかにも石皿と磨石を模した土製品や、完形の脚付石皿など珍しい資料を展示しています。会期は1年間と長いので、ぜひじっくりとお楽しみください。

令和7年8月7日 遺跡ほりほり

| 令和7年度の博物館実習を行いました |

学芸員の資格取得のためには、「博物館実習」を受けることが必須です。

当館では例年、実習生を受け入れており、今年度は23大学37名の学生さんが実習に参加しました。

今回のブログでは、今年度の博物館実習の内容について、担当者目線から簡単にご紹介します。

当館のカリキュラムは、館内の各担当の業務についての講義や実習、各分野の資料取扱い実習、模擬展示実習と大きく3つに分かれます。

①各担当の業務についての講義や実習

当館には総務担当、施設担当、企画・学習支援担当、特別展示・広報担当、常設展示・資料担当があります。

博物館の仕事は、学芸員だけでは成り立ちません。例えば展覧会を開催するにしても、ポスターや図録を作る業者との契約は総務担当が行いますし、照明や空調など環境管理は施設担当が行います。そのほかにも清掃スタッフの方や展示・体験のボランティアさんのおかげで来館者の方々を日々お迎えすることができています。実習生にはまず、博物館で働くさまざまなスタッフについて学んでもらいました。

|

|

|

| (施設見学の様子) | (事業の説明) |

また、企画・学習支援担当により、ゆめ・体験ひろば(ものづくり工房)で実施している体験メニューから、まが玉づくりと藍染めハンカチ作りを体験してもらいました。まが玉づくりを体験したことがある実習生も多かったようですが、体験を提供する側の工夫や難しさを知る良い機会となったことでしょう。

|

|

|

| (まが玉づくりの説明を聞く様子) | (藍染めハンカチ作り) |

常設展示・資料担当による実習では、資料の保存管理に関する業務に参加してもらいました。まずはじめに、収蔵庫内の資料の状態確認と清掃を行いました。また、資料の保存管理に関する講義を受けた後、館内に設置している捕虫トラップを班ごとに回収し、捕獲された虫類について種類の同定と集計を行いました。展示などと比べると目立たず地味な仕事と思われがちですが、貴重な文化財を所蔵する博物館の要と言っていい大切な仕事です。

|

|

|

| (収蔵庫内で資料の状態確認) | (捕虫トラップを確認) |

②資料の取り扱い実習

当館には歴史、美術、民俗、考古の各分野の学芸員がいます。それぞれの資料の取り扱いについての実習を行いました。

「資料を丁寧に扱うこと」は、どの資料にも共通する取扱いの基本ですが、資料の形態や素材、付属品などは千差万別です。実習ではそれぞれの専門の学芸員から取り扱い方法や調書の書き方、梱包の仕方などを学んでもらいました。実習生も歴史、美術、民俗、考古と大学で学んでいる専門があり、自分の専門ではない分野の資料は初めて触れる、という人ばかりでした。学芸員の指導の下、真剣に取り組んでいました。

|

|

|

| (掛け軸の取り扱いを学ぶ様子) | (土器の梱包に取り組む様子) | |

|

|

||

| (民具の取り扱いを学ぶ様子) |

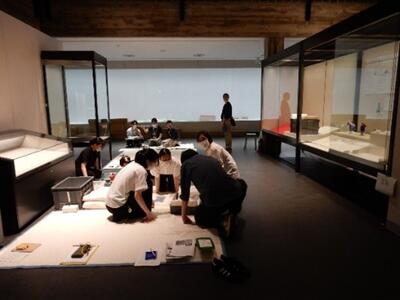

③模擬展示

①②の実習を踏まえて、実際に博物館資料の展示を行いました。

浮世絵、民具、絵図、文書、土器と資料ごとに班分けし、多くの実習生が自分の専門ではない資料の展示を担当しました。それぞれ補助役の学芸員に見守られながら、自由な発想で展示を企画しました。学芸員の仕事の中で一番、皆さんが想像しやすいのが展示だと思います。実際に取り組んでみて、パネルの文字の大きさやフリガナを振る頻度をどうするかなかなか決まらなかったり、一つ一つ測りながらパネルや資料を設置する飾りつけ作業に時間がかかったりと、苦心していたようです。一日半という時間や資料に制限があるなかで、立派に展示の形を作ってくれました。

|

|

|

| (展示内容について話し合う様子) | (展示作業を行う様子) | |

|

|

||

| (展示の発表会) |

大学の博物館学の授業で学び、知識としては知っていたことも多かったと思いますが、実際に取り組んでみて感じた難しさや気づきがあったことでしょう。

博物館に就職して晴れて学芸員になったとしても、自分の専門の資料ばかりを扱うとは限りません。いつかこの実習がお役に立てれば担当冥利につきます。

令和7年7月23日 博物館実習担当あかべこ

| 大宮展ついに開幕!-裏ではこんなことやっていました- |

みなさんは、「大宮」と聞いて何を思い浮かべますか?

鉄道のまち?大宮公園?歴史ある氷川神社?

7月12日(土)から始まった企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」では、さまざまな魅力を持つ大宮の歩みを資料や写真などで振り返っています。

展示会を開催するまでには、

展示や関連イベント等の企画立案、展示資料の調査・選定、ポスター・チラシや図録などの刊行物の作成、展示室の配置などの設計図の作成、キャプションの作成、資料の借用、展示ケース等の設置、資料の展示作業などなど・・・

書ききれないほど多くの準備・作業が必要となってきます。

今回のブログでは、企画展開催までの歩みについても写真とともに振り返りたいと思います

≪まずは調査・調査・調査!≫

展示の準備は、まず徹底的な調査から始まります。

資料はただデータ等で確認するだけではなく、現地調査を行うことも大切な作業のひとつです。

展示会によっては遠方の県まで行くこともありますが、今回は地元・大宮に関する展示ということで、担当者はうだるような暑さのなか自転車で調査に走り回ったなんて日も・・・。

(心なしか少し赤くなって帰ってきていた気がします。)

|

|

|

|

(氷川神社 一の鳥居) |

(お女郎地蔵 火の玉不動) | |

|

|

|

| (D1229 蒸気機関車) | (白井助七翁之像) |

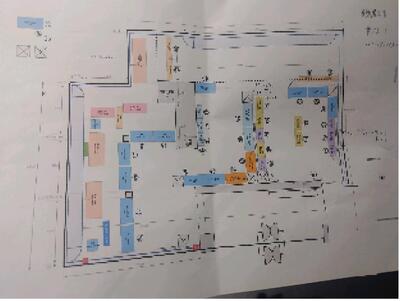

≪どう見せよう?設計図作り≫

資料調査などと並行して行われるのが「展示の設計」です。

展示室全体の配置を決めていく作業はまるでパズルを組み立てていくようなもの。

展示の構成やストーリーに合わせて、観覧者の動線、展示ケースの選定・配置、資料の配置、照明など全体のレイアウトについて「どうしたら来場者にわかりやすく、楽しんでもらえるか?」ということを考えながら設計図を作成していきます

モザイク付きですが、設計図(イメージ)がこちら!

今回は、展示室に入ったときに空間が広く感じるよう意識をしてケースを配置しているので、そこにも注目してみてください!

≪みんなに伝われ~!≫

展覧会をより多くの方に知ってもらうためには、チラシやポスターのデザインも重要となってきます。

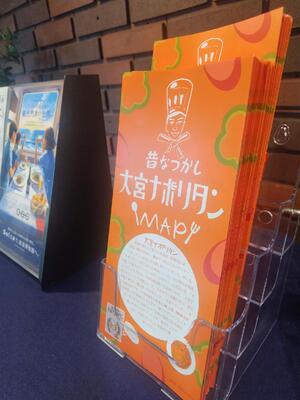

今回のポスターとチラシは、パッと目を引く鮮やかなオレンジ色になりました。

大宮をイメージしたこの色、担当内ではひそかに「大宮ナポリタン色」なんて呼ばれていました

ところで、みなさん大宮ナポリタンの定義はご存知ですか?

「大宮ナポリタン会」によると①旧大宮市内に店舗があり、②埼玉県産の野菜を1種類以上使用していること、が条件だそうです。(意外とやさしい条件?笑)そんな話をしていたら、担当内では空前のナポリタン食べたいブームが発生・・・つられてその日の夕食は迷わずナポリタンになんてこともありました。

展示会場を出たところには『大宮ナポリタンMAP』も置かれています。

展示を楽しんだ帰り道、MAPを参考に地元グルメを味わってみてはいかがでしょうか?

≪いざ!展示作業≫

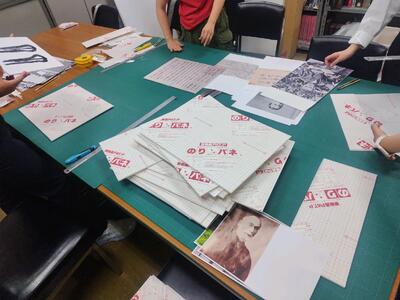

いよいよ展示作業に突入!

印刷した展示パネルやキャプション切って、切って、切って・・・(続)

今回は古い写真だけで50点も展示をするため、いつもよりパネルが多かったです

(企画展担当者は当初この倍の写真を展示したかったそうです笑)

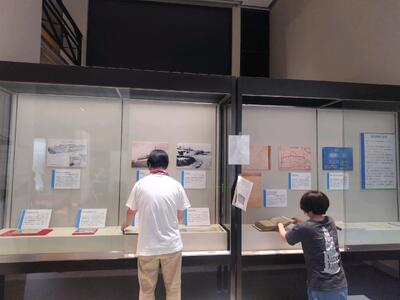

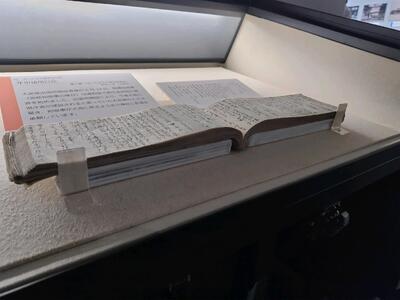

完成したパネルやキャプションなどとともに、実際に展示資料を配置していきます。資料を傷つけないように細心の注意を払いながら、一つひとつ丁寧に配置していくことが何よりも大切な作業です。

展示資料もただただ置いているのではなく、実は隠れた細かい工夫がされていたりします!

例えば、本などを開いて展示する際はこの写真のように、下に支えを入れたり・・・

薄い紙資料は見やすいように資料の下に中性紙や色のついた板を置いたり・・・

平面に置かれたキャプションも、置かれている位置によって微妙に角度を変えていたり・・・

このように“資料に負担のかからないように、観覧者が見やすいように”ということを考えながら、ミリ単位の調整を何度も行います。

そうした地道な作業を重ね、配置完了!このあとも細かいライティングの調整や最終確認を行い、ついに完成です。

普段みなさんにご覧いただくのは完成した展示室ですが、裏ではこんなことをやっています!

そんな裏側も少しだけ感じつつ、展示を見ていただくとまた違う楽しみ方ができるかもしれません。

≪グッズのご紹介≫

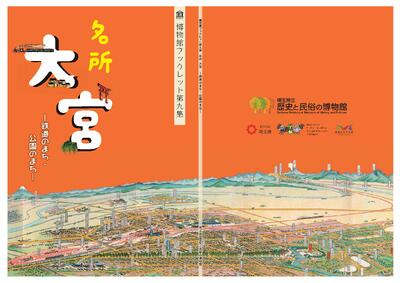

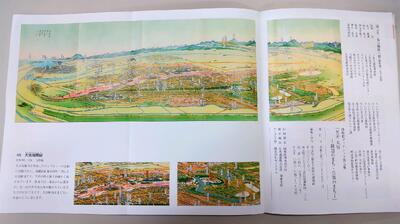

グッズ①ブックレット

企画展の内容をぎゅっと詰め込んだブックレットです。

最終ページには今回の目玉資料のひとつでもある、「大宮鳥瞰図」も掲載しています。ぜひお家でもじっくり眺めてみてください。

|

|

令和7年7月発行 40ページ A5版、販売価格:700円

グッズ②サコッシュ

当館グッズで初めてサコッシュを作ってみました!

前川國男の設計による当館の建築立面図が描かれた特別デザイン。

シンプルで普段使いもしやすそうです。

表裏両面にポケット、500mlペットボトルも持ち運ぶことができ、まち歩きやちょっとしたお出かけにぴったりな一品です

薄手の素材なので、折りたたんでバッグの中に入れておく、なんてこともできます

|

|

|

サイズ:170mm×225mm(ショルダー長さ1150mm)、販売価格:600円

こちらのグッズは館内のミュージアムショップのほか、通販でもお買い求めいただけますので、ぜひチェックしてみてください♪

※通販についてはこちら

≪ぜひ展示会場へ!≫

こうして、調査から準備、設営、そしてグッズ制作まで、多くの工程を経て完成した企画展「名所 大宮ー鉄道のまち・公園のまちー」。

大宮にゆかりのある方はもちろん、歴史や鉄道、公園に興味のある方もきっと楽しんでいただける内容です。

みなさまのご来館を心よりお待ちしております。

【展示情報】

企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」

会期:令和7年7月12日(土)~8月31日(日)

時間:9:00~17:00(観覧受付は16:30まで)

令和7年7月15日 ひのとり

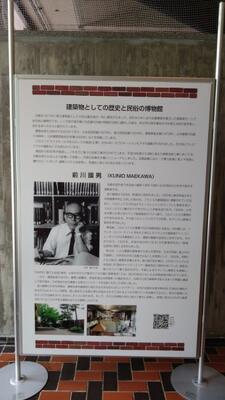

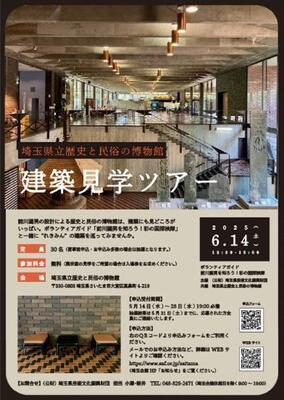

| 知れば知るほど奥深い・・・前川建築ツアー開催! |

埼玉県立歴史と民俗の博物館といえば・・・その名のとおり旧石器時代からの歴史や民俗の貴重な資料を展示する常設展示室や魅力ある特別展・企画展のほか、藍染めハンカチや江戸組紐などの体験ができる「ものづくり工房」、ちょっと懐かしい昭和を感じる「自由自在座」や「昭和の原っぱ」など魅力満載ですが、実は、建築自体も見どころいっぱいで、ファンが多いんです

埼玉県立歴史と民俗の博物館(開館(1971年)当時は「埼玉県立博物館」)の設計者・前川國男氏(1905~1986年)は、東京上野の国立西洋美術館を設計したル・コルビュジエに学んだ、日本のモダニズム建築をけん引した建築家で、東京文化会館(1961年)、国立国会図書館(1961年)、東京都美術館(1975年)など多数の建築物の設計を行い、埼玉県内ではさいたま市浦和区の埼玉会館(1966年)、長瀞町の埼玉県立自然の博物館(1981年)などの設計をしています。

先日6月14日(土)に、同じ前川國男氏が設計した埼玉会館を運営する埼玉県芸術文化振興財団の主催で、ボランティアガイド「前川國男を知ろう!彩の国探検隊」のみなさんのガイドによる「埼玉県立歴史と民俗の博物館 建築見学ツアー」が開催されました

当館の開館当時の貴重な映像の上映や全体での施設の説明の後、4班に分かれて館内・館外の建築をご覧いただきました。ガイドされた探検隊のみなさんは、知識がとても豊富で、設計に当たっての前川國男氏の哲学、デザインのこだわり、建築方法の斬新さなど、前川建築の奥深さや面白さを説明されていました。

ガイドをされた探検隊のみなさんは、実際に前川國男氏が設計した建築物を各地でご覧になり、前川建築のことをよくご存じで、「前川國男ファン」というだけでなく、いわば「前川國男愛(LOVE!!)」が強くて、その情熱の凄さについつい引き込まれて(というより圧倒されました!)、前川建築についてもっと知りたい!と思いました(もう、情熱が止まらない!!)。

|

|

|

| 【見学ツアー風景(常設展示室前)】 | 【見学ツアー風景(エントランス)】 |

当日はあいにくの雨でしたが、ガイドをされた探検隊のみなさんによると「雨が降った方がタイルの風合いが出て、むしろいいんですよ!」とのこと。屋外では傘をさしての見学ツアーではありましたが、かえって良かったかもしれませんね。

|

|

|

| 【見学ツアー風景(テラス)】 | 【見学ツアー風景(玄関脇)】 |

今回のツアーは定員30人と限られておりましたので、希望したのにご参加いただけなかった方がかなりの数おいでになったとうかがっております。

次回の開催は未定ですが、今回応募されてご参加いただけなかった方にも、新たに興味を持って参加したいという方にも、次回開催をお待ちくださればと思います。

「そんなに待てない!」という方は、埼玉会館の建築見学ツアー(今年度は6回)が開催されていますので、是非ご応募ください!

(参考)埼玉会館 お知らせ

https://www.saf.or.jp/saitama/information/detail/94988/

なお、当館においでの際には、「前川建築コーナー」も是非ご覧ください。

(参考)埼玉県立歴史と民俗の博物館ホームページ 施設紹介

https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/shisetsu-syoukai

|

|

|

| 【当館エントランスの前川建築コーナー】 | 【れきみんの建築模型】 |

【建築物としての歴史と民俗の博物館説明】

令和7年7月3日(木) ハリウッド☆バッタ師匠

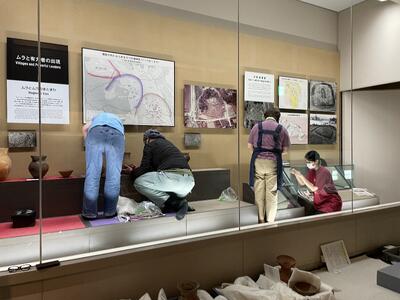

| 消毒休館を終え、三つの特集展示が始まりました! |

皆さん、こんにちは

先日、6月2日(月)から6月9日(月)まで、当館は殺虫消毒のためお休みしていました。

この間、博物館の大切な資料を守ることを目的に、虫を寄せ付けない「忌避剤」を展示室や収蔵庫に撒きました。

そのため、普段皆さんにご覧いただいている常設展示の資料を一時的に撤収し、忌避剤を撒いた後にまた元の場所に戻すという作業を行いました。

この作業がなかなか大変で、実は休館中も職員はほとんど毎日頑張って働いていました!

昨年度のブログでも消毒休館について詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

(展示復旧で土器のテグスをかける当館職員)

・・・さて、殺虫消毒休館を終え、当館常設展示では、三つの特集展示がはじまりました。今回はその見どころを紹介します

【第4室 「亀のまにまに」】

一見地味な存在である亀にフォーカスして様々な美術品を紹介します。

注目されることの少ない亀ですが、不老長寿のイメージともあいまって美術の題材として古くから好まれました。

この特集では、そんな美術界の縁の下の力持ち、亀の魅力をぜひ発見してみてください。

埼玉県指定文化財「葛飾北斎筆 鯉亀図」(7月15日(火)~8月17日(日))や、とりどりの銘仙も登場します!

※会期中展示替があります。画像の銘仙は7月27日(日)まで。

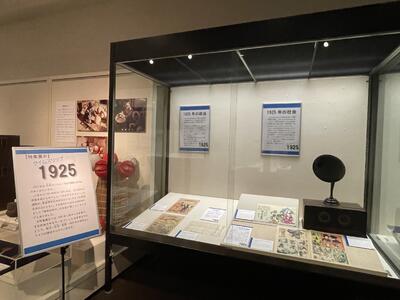

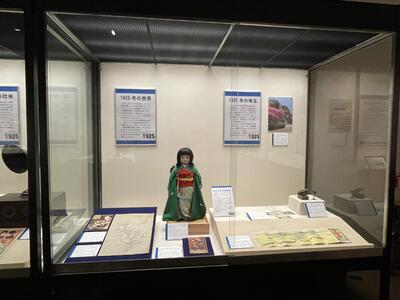

【第9室 「タイムスリップ1925」】

令和7年(2025)は、元号でいうと「昭和100年」の年にあたります。

では100年前、昭和がはじまるころの日本、埼玉はどんな様子だったのでしょうか。

この特集展示は、当館が所蔵している資料を通して、1925年の日本、そして埼玉の様子を4つの視点(政治・社会・世界・埼玉)から見てみようとするものです。

普通選挙法と治安維持法、ラジオ放送の始まり、日米人形交流事業、そしてファシズムの台頭…こうしたトピックを並べてみると、1925は、日本・世界ともに、激動の時代が、幕を開けようとしていたということがわかります。

最近も、世界全体で大きな時代の変化を感じることが多い気がします。

今回の展示を通して、過去の出来事を振り返ることで、現代社会が抱える様々な問題についても考えるきっかけになれば幸いです。

【第10室 「藍の型染め」

豊かな清流に恵まれ、古くから養蚕や綿作が行われてきた埼玉県では、長板中型・注染・武州正藍染・熊谷染などの染め、飯能大島紬・秩父銘仙・本庄織物などの織りといった、さまざまな染織産業が発展してきました。

民俗コラム展示の見どころは、なんといってもそのタイトルにある「型染め」!

「藍の型染め」であることがポイントです。

三郷市や八潮市周辺には、「長板中型(形)」と呼ばれる浴衣の生地を型染めする技術が伝えられています。

長い板に生地を貼付け、同じ型を使って生地の両面に糊をつけて藍甕に浸すことで、表裏の模様が重なり、紺と白のくっきりとしたコントラストに染まることが特徴です。

その技は県の無形文化財に指定されており、現在も職人たちによって継承されています。

今回の展示では、紺と白のコントラストが粋な長板中型(反物・製品)とあわせて、様々な種類の小さな刃物で模様が切り抜かれた型紙や、生地に糊をつけるときに使用する道具もご紹介しています。

ぜひ、型染めの技に使われた道具にご注目ください。

見た目にも涼しい一点を、この機会にぜひご覧くださいませ

|

|

※会期中展示替があります。画像の浴衣は8月17日(日)まで。

ちなみに…

このブログを読んでいる方の中には、当館ものづくり工房で藍染めハンカチを作ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は通常体験メニューの藍染めハンカチとは別に、特別体験メニューでは「型染め」のミニトートバッグ作りができるのです。

人気の体験でもあり、残念ながら今年度の募集は終了してしまいましたが、型染めに興味のある方は体験してみてはいかがでしょうか

今回は以上です。

関東地方は、梅雨入りはどうした!?という感じの暑い日が続きますね。

あまりに暑いと、外でアウトドアを楽しむのも難しいですよね。

そんな時は、ぜひ博物館へ!

静かで涼しい館内で、歴史や文化に触れて、心も体もリフレッシュしませんか?

皆様のご来館を心よりお待ちしております!

令和7年6月24日(火)みゃくみゃくだいすき倶楽部

| 腹ペコさんもマニアの方も思わずよだれが・・・ミュージアム・ショップ |

れきみんの玄関を入り、正面の受付に向かって左側には常設展示室がありますが、右側、ゆめ・体験ひろば側の展示室手前の階段を上った先に、ミュージアム・ショップ「cafe’Patio(カフェ パティオ)」と休憩コーナーがあります。

|

|

||

| (手前階段を上るとショップがあります) | (ショップと休憩コーナー) |

階段を上ってみると、たくさんのテーブルの向こうにメニューやグッズが並んでいます。まずは食べ物。メニューを見てみると、カレーライスやナポリタン、うどんにおでんのほかに、コーヒー、ソフトクリーム・・・おや!COEDOビールもありますよ!温かいものから冷たいものまで食べ物やドリンクが充実していますね。何食べようか迷うなあ。思わずよだれが・・・。

|

|

|

| (メニューは豊富です!) | (公園の木々が見える開放的な空間) |

れきみんのミュージアム・ショップは屋内にありますが、窓が大きく開放的で、まるで公園の森の中にいるような気分に。テーブルや椅子があって、ゆっくり食事や休憩ができます!

展示観覧のあとや、公園散策の途中でも気軽に立ち寄ることができますね。これなら、雨の日でも安心。暑いとき、寒いときでもエアコンが効いてほっと一息できます。都会の喧騒を離れて、なんだかちょっと贅沢な気分。飲み物の自販機もありますし、外から飲み物や食べ物を持ち込むこともできますよ。

|

|

|

| (ビーフカレーを食べてみました!) | (大宮公園から入ることもできます) |

魅力はこれだけではありません!ミュージアム・ショップならではのグッズも販売されています。 れきみんらしい、歴史関係のさまざまな書籍やクリアファイル、万年暦、トランプもあります。歴史を学びたいお子様から大人も満足なグッズが盛りだくさん!

前に開催された展覧会の図録も販売されていますよ。ここでしか手に入らないれきみんオリジナルのクリアファイル、絵葉書やアクリルキーホルダーのほか、ショップ独自のかわいいグッズもあります。

他ではなかなか手に入らないグッズですか・・・歴史と文具マニアの私ことバッタ師匠、ここでも思わず今日2度目のよだれが・・・。

|

|

|

| (クリアファイルなどグッズも豊富!) |

(歴史を学べるグッズにも注目です) |

|

|

|

| (オリジナルグッズもありますよ) | (深く学びたい方には図録もあります) |

なお、お支払いは現金のみです。おいでの際には現金をお忘れなく!

魅力いっぱいのミュージアム・ショップ。魅力ある展示の観覧や公園での散策の際にもぜひお立ち寄りください!!

令和7年5月30日(金)ハリウッド☆バッタ師匠

ミュージアム・ショップ「cafe’Patio(カフェ パティオ)」

営業時間:月曜定休(祝日を除く)10:30~16:00(ラストオーダーは15:30)

※博物館開館日に営業。博物館の開館カレンダーをご覧ください。

メニュー:こちらからご確認いただけます(埼玉県立歴史と民俗の博物館HP)

団体予約:2週間前までに団体名・日時・人数・食事の種類を連絡。

連絡先:埼玉県立歴史と民俗の博物館 048-641-0890

※ショップの営業時間に御連絡ください。

|

|

―博物館子どもまつり―たくさんのご来場、ありがとうございました。 |

5月5日(月)こどもの日、「博物館子どもまつり」を開催しました。

快晴となり、当館の「ゆめ・体験ひろば」には、延べ225名の皆様が来場されました。

【射的遊び】、【兜をかぶろう】、【館内クイズラリー】を行い、いつにも増して「昭和の原っぱ」は賑わいました。

ご来場ありがとうございました。

【射的遊び】では、157名のこどもたちが遊んでくれました。「やったー!」と歓ぶ声や景品のディスプレイを見つめる子のきらきらした瞳を目の当たりにして、大成功だと喜んでおりました

運営を支えてくださった講師の皆様のお力添えのおかげです。ありがとうございました。

【兜をかぶろう】では、「こどもの日」に合わせ、兜、陣羽織の着装体験をできるようにしました。

ご家族で記念写真を撮られる様子をたくさん拝見しましたご利用ありがとうございました。

【館内クイズラリー】では、参加してくださった方にはオリジナル缶バッジ(全5種)を1つプレゼントしました。どの方も、館内の「ゆめ・体験ひろば」をよく観察してくださりうれしい限りでした

この日、ご来館くださった皆様に加えて、多くの体験学習ボランティアの方々の応援がありました。

「博物館こどもまつり」に限らず、普段から「ゆめ・体験ひろば」には欠かせない存在です。

「ものづくり工房」へいらした際には、体験とともに体験学習ボランティアの方の存在にも目を向けていただければ幸いです。

令和7年5月17日(土)大宮公園の真鯉

| 特別展「はたらく装いのフォークロア」 ここに注目! |

現在開催中の特別展では、人々がはたらく際に身に着けた衣服や用具についてご紹介しています。

展示資料には、たくさんの「実用的な工夫」や「さりげない美意識」が隠されています。

ここでは、みなさまにぜひ注目してほしいポイントをご紹介します!

【注目ポイント①】刺子の実用性と美

写真の資料「サキオリソデナシ」(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)は、そりをひくときなどに重ね着した山形県庄内地方の防寒着です。

右肩から左脇にかけて、刺子(さしこ)を施した布がつけられています。

そりの引き綱が当たり擦り切れやすい部分を補強する意味がありますが、刺子の美しさも目を引きます。実用性と美を兼ね備えた資料です。

刺子の図案は、「柿の花」と呼ばれるものです。

|

|

(左)サキオリソデナシ 全体図(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)

(右)サキオリソデナシ 刺子拡大図(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)

【注目ポイント②】染め布の組み合わせ

かつて布は貴重なものだったため、衣服の一部分が傷んでも、繕(つくろ)ったり他の布と継ぎ合わせたりして長く使いました。

写真の資料「ジュバン」(当館蔵)は、袖と胴とで異なる柄の布が使用されています。

袖の部分には、糸を染めてから織る先染(さきぞめ)の布が、胴の部分には、布を織ってから染める後染(あとぞめ)の布が、それぞれ使用されています。

作った人や着用した人の、工夫と美意識を感じますね。

|

|

(上)ジュバン 全体図(当館蔵)

(左下)ジュバン 袖の拡大図(当館蔵)

(右下)ジュバン 胴の拡大図(当館蔵)

【注目ポイント③】祝着に込められた祈り

房総半島には、稀にみる豊漁の年に、網元や船主が漁期の最後に関係者を集めて大漁祝いを行う習俗があります。

その宴席や、宴席で引出物として配られる祝着の反物は、万祝(マイワイ、マンイワイ)と呼ばれます。

羽織に仕立てられた万祝着は、仕事始めや仕事納めに船の仲間とそろって寺社に参拝する時に、着用されました。

写真の資料「万祝着 鰹漁」(館山市立博物館蔵)を見ると、「大漁」の文字や、「年々歳々」の吹き流しをくわえた鶴、カツオの大群、「鰹漁」の吹き流しをくわえた亀など、たくさんのめでたいものが華やかに描かれています。

万祝着には、その年の大漁を祝う気持ちとともに、これからの大漁を祈る気持ちが込められています。

|

|

(上)万祝着 鰹漁 全体図(館山市立博物館蔵)

(左下)万祝着 鰹漁 拡大図1(館山市立博物館蔵)

(右下)万祝着 鰹漁 拡大図2(館山市立博物館蔵)

特別展「はたらく装いのフォークロア」は5月6日(火・振休)まで開催しています。

特別展最終日の5月6日(火・振休)には、13:30から、学芸員による展示解説を予定しています。

参加費無料、事前申込は不要です。

詳細はこちらからご覧ください。

特別展 はたらく装いのフォークロア - 埼玉県立歴史と民俗の博物館

みなさまのご来館を心よりお待ちしております!

令和7年5月2日(金) つくし