誠にありがとうございました。

さて、8月31日(水)に会期終了の本展ですが、博物館では終わった後も大忙し!

今回は、そんな様子を少しご紹介します。

会期終了後の作業の中では、展示資料の撤収が最大の山場となります。

約1か月もの間展示されていた資料たちは、みんなお疲れモードです。

そんな資料たちが元の場所に安全に帰れるよう、展示作業の時と同様に最新の注意を払います。

屋根に葺かれているように組まれて展示されていた瓦や、会期中、昼夜を問わず立ち続けていた

高倉福信の像も、これからの移動に堪え得るよう、丁寧に梱包します。

【ビフォア― 】

【アフター】

こうして、賑わいを見せていた展示室から資料が順に搬出されていきます。

搬出が全て終わった時は、ホッと一息つくと同時に少し寂しい気がするものです。

次にこの展示室に賑わいが戻るのは、特別展「徳川家康-語り継がれる天下人-」の資料搬入が始まってからです。

皆さんには10月15日(土)からご覧いただけます。

次回も貴重な資料を公開しますので、是非ご来館ください。

※常設展示室はいつでもご覧いただけます。

(平成28年9月24日 展示担当 綿飴)

常設展示室第5室担当のSugar

です。

です。現在、第5室では、「花押と印章」という小コーナー展示を開催しています。

日本では文書の効力を強めたり、その文書を記したのが本人であることを

証明するために、印鑑を用いるのが歴史の上でも主流であったと

思われるかも知れません。

ところが・・・、

長い日本の歴史の中ではむしろ、花押(かおう)といわれる本人のサインが上記の役割を

果たしていたのです。

花押のデザインは、いろいろな方法で決められました。

自らの名の文字を花押としたもの、

自分の名前の読み方から連想される1文字を花押としたもの、

生き物を花押としたもの、

など様々です。

例えば、戦国時代の最も有名な茶人、千利休の花押。

その形が、虫のオケラに似ているという由来から、

「ケラ判」(けらばん)なんて呼ばれたりします。

ミミズのような難解な文字にオケラの判なんて駄洒落みたいですが。

←・・・オケラ?(当館蔵「千利休書状」部分)

←・・・オケラ?(当館蔵「千利休書状」部分)(平成28年9月16日 展示担当 Sugar

)

)さて、「素人の、素人による、素人のための」ブログシリーズの第2回目です。

前回に引き続き、特別展「高麗郡1300年-物と語り-」の中で、ふと疑問に思ったことを

今日も担当学芸員に教えてもらおうと思います。

素人:この鳥形硯ですが、発掘されたのは、羽の灰色の部分だけですよね。この灰色のかけらが見つかって

何で鳥の形をした硯だったって分かるんですか?壺とか皿だったかも知れないじゃないですか。私には

肩パットの一部のようにも見えるんですが。結局、見つけた人が決めちゃっていい、ってことですか?

学芸:この形に復元された理由ですが、王神遺跡(日高市)から出土した灰色のかけらが、平城京から

発掘された鳥形硯の蓋の一部に非常によく似ていたので、同様の物だと推測されたためです。

見つけた人が適当に決めるということはありませんよ。

素人:他の事例を参考にしながら、元の形を探っていくんですね。

でも、推測で作った茶色の部分がこんなに多いと、どうもまだ、本当にこんな形だったのかと疑って

しまうんですよね。ほかの形の可能性もあったのでは、と。

学芸:復元されたものと元々の形が違っている可能性は、確かにありますね。例えば、首やクチバシがもっと

長かったり、短かったりしたかも知れません。

ただ、王神遺跡や同市内にある拾石遺跡、堀之内遺跡からは、墨書土器や役人が身に着けていたベルトの

装飾具などが出土しているため、このあたりに役所があったのでは、と考えられています。

ですから、今回のものが硯であったと推測するのは、とても合理的なのです。

素人:様々な情報を元に、総合的に結論づけていくんですね。感服いたしました。

いやー、やっぱり考古って・・・、なんでしたっけ?

学芸:ロマン!

素人:ありがとうございました。

(平成28年8月18日 危機一髭)

弥生時代のコーナーを曲がって、第2室に入ってすぐ左に石室(せきしつ)が見えます。

これは、皆野町にある県指定史跡金崎古墳群大境3号墳の石室レプリカです。

常設展示室第2室 石室レプリカの側壁(そくへき)

この古墳は、荒川の河岸段丘上にあり、7世紀前半頃に造られたものです。

その特徴は、荒川とその周辺で採取できる緑泥石(りょくでいせき)片岩(へんがん)、紅廉石(こうれんせき)片岩、

石墨(せきぼく)片岩などの色鮮やかな石(緑・赤・黒)をドーム状に巧みに積み上げていること、また、

天井と奥壁に大きな緑泥石片岩を使い重厚感があることです。

金崎古墳群大境3号墳の羨道(せんどう)※

※羨道・・・石室と外部を結ぶトンネル状の通路部分

現在は、金崎古墳群大境3号墳には入れませんので、是非当館でその石室の美しさを体感してください。

(平成28年8月2日 同田貫又八)

文化・歴史全般に全く知識のない職員が、専門の学芸員にいろいろ教えてもらう

「素人の、素人による、素人のための」ブログを始めたいと思います。

なので、これより先は上級者の方はご遠慮ください。(笑)

今回は、現在開催中の特別展「高麗郡1300年-物と語り-」の展示でふと疑問に思ったことを、

担当の学芸員にズケズケと聞いてみました。対話形式でご覧ください。

(素人:素人職員、学芸:担当学芸員)

素人:発掘された土器のかけらが展示されてますが、発掘する時にもっと真面目に探せば、

土器の全ピースが見つかって、元の形に復元できたんじゃないですか?

学芸:発掘現場ではみんな真面目に仕事してますよ。さて、全ピースが発掘されない理由は、

いろいろ考えられますね。雨などの影響で土が動いたために、土器のかけらが分散することも

あるでしょうし、また、壊れて捨てられた土器が発掘されたら、それは、もともと全ピースが見つかる

はずはありませんよね。

素人:失礼しました。ただ、実際どうだったかについては、その土器を最後に見た人しか

分かりませんね。1,000年以上も前の人ですが・・・。

学芸:そうですね。でも、発掘された遺物から当時の様子を紐解いていくのが考古の醍醐味でも

ありますね。

素人:土器を通じて古代の人とコミュニケーションをとっているんですね。ロマンチックですね。

学芸:そう。考古はロマン!

少し賢くなったような気がします。考古はロマンです。

(平成28年8月2日 危機一髭)

「古代高麗郡-考古資料から考える-」(講師:中平薫氏、7月30日)の公開抽選を行いました。

定員150名のところ、なんと、280名以上の方からご応募いただきました!

はがきの山です!

たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

抽選結果については、ご応募いただいた方全員に発送させていただきました。

公開抽選の様子(普段より大きな抽選箱を用意しました。)

8月20日開催の第2回講演「高麗郡・新羅郡の建郡をめぐって」(講師:荒井秀規氏)のご応募は、

8月6日(土)まで受け付けています。(当日消印有効)

詳細は当館HP(特別展「高麗郡1300年-物と語り-」)をご覧ください。

たくさんのご応募おまちしています。

(平成28年7月25日 展示担当 綿飴)

小中学生の皆さんは、今から待ち遠しいかと思います。

夏休みといえば、何が思い浮かびますか?

海水浴、花火、キャンプ・・・

どれも楽しそうですね。

でも忘れてはならないのが、そう、夏休みの宿題!

しかも自由研究!

どんな自由研究をしようか、毎年悩んでしまう小学生のみなさん!

今年の「ジュニア博物館講座」は瓦(かわら)です!

7月16日(土)から開催の特別展「高麗郡1300年-物と語り-」でも、たくさんの瓦が

展示されます。

そんな瓦について、当館きっての瓦博士が説明します。

瓦博士の説明を聞いた後で、オリジナルデザインの瓦を描き、

それをこの博物館に飾ってみませんか?

そう、あなたの瓦の絵が博物館の展示資料に!

学芸員が、描いたご本人からデザインの説明を聞いて解説を作ります。

もちろん展示された絵と一緒に記念撮影もできますよ。

瓦の絵の原本は、夏休みが終わる前にご本人にお返しします。

「夏休みは“かわら”で楽しもう! 博物館に飾っちゃおう、きみの瓦(かわら)」の開催は

7月26日(火)、10時から12時です。

まだまだ参加受付中です。ご応募お待ちしています。

(平成28年7月13日 展示担当 Sugar

)

)この間、展示室の資料は全て収蔵庫に収め、消毒終了後に再度展示室に戻します。

このタイミングが展示替えの絶好のチャンスなのです。

私が担当しています常設展示室第7室も、このたび展示替えを行いました。

中でも、「大名と旗本」コーナーをガラリと変えて、岩槻藩のミニ特集として、

以下の5点を展示しました。

・高力高長奉納 太刀 銘長吉 (久伊豆神社 所蔵)

・阿部重次筆 席画「八頭鳥之図」 ((一社)蟲喰鷹ノ羽 所蔵)

・阿部重次奉納 螺鈿鞍 (久伊豆神社 所蔵)

・大岡忠光木像 (龍門寺 所蔵)

・大岡忠光所用 紺糸威五枚胴具足 (龍門寺 所蔵)

さながら、「岩槻藩主のたからもの展」といった感じです。

(高力高長は、岩槻藩主高力忠房の息子で島原藩主なのですが・・・)

いずれも素晴らしい品です。

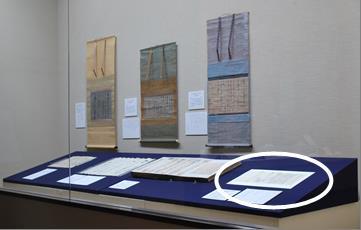

個人的には、阿部重次の席画※は大変味わい深い資料だと思います。一見の価値ありです。(画像中央の掛幅)

※求めに応じて描く即席の絵

常設展示室はこのほかにも展示替えを行っています。

また、16日(土)からは特別展「高麗郡1300年-物と語り-」が開催されます。

あわせてお楽しみください。

(平成28年7月5日 展示担当 n )

そして、加齢とともに目の下のクマも黒くなるばかり・・・。

さて、現在、青々とした竹林が眺められる季節展示室では、

平成26年度から27年度にかけて新たに博物館の所蔵品に加わった資料・作品を展示しています。

そこから、この季節にピッタリの一幅(少し時期は過ぎたかな…)を紹介します。

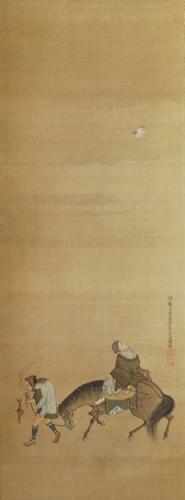

馬に乗り、着物を着崩した人物。かの有名な俳人松尾芭蕉のようです。

頭巾が落ちそうなほどに視線を上空に向け、その先にはホトトギスが飛んでいます。

まさに初夏の季節を描いた一幅だと分かります。

描いたのは、漆工や絵師としても知られた小川破笠(おがわはりつ/1663~1747)。

芭蕉門下の俳諧師としての活動も確認されている多才な人物です。

代表作に「柏木菟蒔絵料紙箱及春日野蒔絵硯箱」(重要文化財、出光美術館蔵)があります。

埼玉県は、芭蕉ともゆかりの深い地域です。

草加市の草加松原は、平成26年3月に「おくのほそ道の風景地」として国の名勝に指定されました。

江戸時代から日光街道の名所として知られ、「千本松原」とも呼ばれる地です。

その「おくのほそ道」を想起させる景観が評価され、国の名勝となりました。

小川破笠が描いた「芭蕉翁図」は、まさに旅する芭蕉の姿。

馬の足音だけが聞こえる、静かで優雅な旅にも見えますね。

あぁ~、夏休みにどこか遠くへ行きたくなったなぁ~(笑

「新収集品展」は7月3日までです。

(平成28年6月28日 展示担当 U)

清野謙次コレクションの一部が常設展示室第1室に戻ってきました。(お帰りなさい!)

当館所蔵の清野謙次コレクションの中から今回は、縄文時代後期・晩期及び続縄文時代(北海道を中心とする地域の

縄文時代後の時代名称)に漁業に使われたと考えられる資料計26点を、「奥東京湾をめぐる生活」コーナーの一角に

展示しています。

その中から、変わった形のこの石器をご紹介します。

カツオ節のような形をしていますね。皆さんは一体何に見えますか?

実は、これは魚形(ぎょけい)石器と呼ばれるもので、漁業で使うおもりや釣りで使うルアー(疑似餌)の役割を

果たしていたのではないか、と考えられています。(餌と間違えて喰いついた魚はかわいそうですね。)

この他にも様々な漁業用の道具を展示していますので、展示品をとおして縄文人の漁業の姿を思い浮かべては

いかがでしょうか。

(平成28年6月8日 展示担当 綿飴)

心よりお見舞い申し上げます。

かくいう私も熊本県出身で、今回の地震により熊本市内にある実家が被災しました。

一昨年前、私は東日本大震災の復興支援のため現地に派遣され、遺跡調査などを行った際、地震と津波の猛威、

そしてその後の皆さんのご苦労を目にしてきましたが、今は自身の問題としても実感しているところです。

先日、実家の片付けに行ってまいりました。そこで目にしたのは、実家の被災もさることながら、熊本城の風景が

一変していたことでした。

埼玉でも熊本城の被災状況は報道されていますが、実際にはテレビで見た以上に被害は甚大に感じられました。

城下で育ち城を誇りに思っていた私には胸が詰まる思いがありました。同時に、現在文化財行政に携わり博物館

に勤務する立場からも、いたたまれない思いです。

天守

乾櫓(いぬいやぐら)

熊本城は、1607(慶長12)年に加藤清正により築城されましたが、天守は、明治10年の西南戦争で焼失しました。

現在の天守は、県民・市民の寄付も募り昭和35年に復元されたものです。

折しも当館ではこの秋に、特別展「徳川家康-語り継がれる天下人-」の開催を予定しています。

家康も清正と同時代を生き、少なからぬ関わりを持つ人物です。

秀吉と清正、家康もあの世から、今回の震災を案じているに違いありません。

(平成28年5月31日 肥後同田貫又八)

「ブログに挙げた写真と、現在の展示室とでは、1つだけ違っているところがあります。

それはどこでしょうか?」

というものです。

今回はその答えをご紹介します。

まず、こちらが前回のブログの写真です。↓

そしてこちらが、現在の展示風景です。↓

白丸で囲まれたところに注目!

もう分かりましたね。

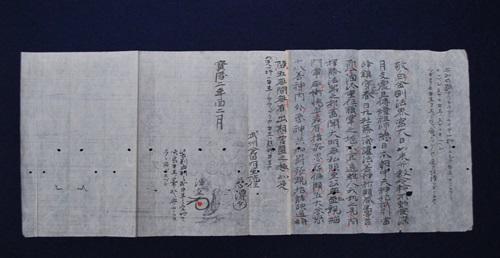

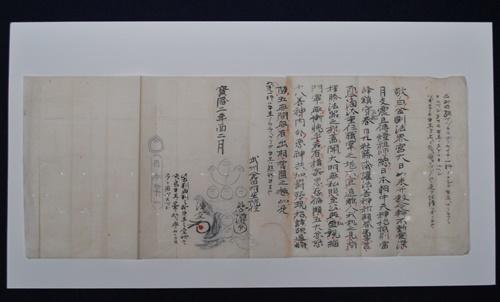

答えは「資料の下に白いマットが敷いてある。」です。

では、白いマットはなぜ敷かれたのでしょうか?

資料の下にマットがある場合とない場合を比べてみましょう。

【マットなし】

【マットあり】

あら不思議!

この資料は、美濃紙という和紙に書かれたもので、生成りがかった白色をしています。

マットによって紺の敷物の色が隠され、和紙の柔らかな色味がより見やすくなりましたね。

本当に小さなことですが、「資料に負担をかけず、わかりやすく展示する」ということも

学芸員の大切な仕事なのです。

今回は、学芸員のお仕事のほんのはじっこを紹介しました。

それでは、また!

※特集展示「いろいろな、かみ」は6月12日(日)まで!

(平成28年5月31日 展示担当 Sugar

)

)

徳川幕府5代将軍徳川綱吉の「側用人」として重用された柳沢吉保が、川越藩主となったのは、元禄7(1694)年正月のことでした。

吉保は、家老の曽根権太夫らに命じて川越領の支配体制を整えるとともに、武蔵野の開発を行いました。

開発が始まってから2年後の元禄9年5月に、現在の所沢市と三芳町にまたがる地域に、上富村・中富村・下富村からなる三富新田が誕生しました。

この三富新田は、間口(道に面した部分)が狭く、奥行きが深い独特の短冊状の地割を持ち、道側から順に屋敷地・耕作地・雑木林が配置されています。この地割や土地の景観は現在でもよく残されており「三富開拓地割遺跡」として埼玉県の旧跡に指定されています。

今回は、柳沢吉保の参禅録「勅賜護法常応録」など吉保に関わる資料や検地帳など三富新田開発に係る古文書を展示しているほか、航空写真のパネル展示も行っています。

さらに、5月10日(火)からは、三富新田についての映像(しかも2本も!)も放映しています。

本展示は、7月24日(日)までです。是非足をお運びください。

(平成28年5月11日 展示担当 N)

「鶴は千年 亀は万年」という言葉は皆さんもよくご存知かと思います。

古くから、鶴と亀は長寿のシンボルとして縁起の良い動物とされてきました。

紀元前120年頃の中国の書物『淮南子(えなんじ)』にその根拠ともとれる表現「鶴寿千歳」の記載が確認できます。

実は、4月26日(火)に当館の常設展示室第1室にも長寿の動物がやってきました。

その年齢はなんと・・・・・・、約3,000歳!!

と言っても、動物を模した土製品になります。(笑)

これは、蓮田市の九台遺跡から出土したもので、縄文時代の晩期に作られたとされています。

動物を模したものと言われていますが、皆さんには何の動物に見えますか?

研究者の間では、亀もしくは水鳥を模したものではないかと考えられています。

確かに、亀の甲羅のようにも見え、また、水鳥が羽ばたいているようにも見えますね。

対(つい)になっている紋様や、腹部に2箇所穴が開いていて内部が空洞になっている構造などが

特徴的ですが、同様の土製品の出土例が少ないため、はっきりしたことは分かっていない、とても

ミステリアスな土製品なのです。

ぜひ皆さんも、これが一体何の動物なのか、また、何に使われたものなのかと、3,000年前の世界に

思いを巡らせてみてください。

(平成28年5月6日 展示担当 綿飴)

5月5日(木・祝)のこどもの日に、中庭にある当館のシンボル、弥生時代の復元住居の内部を公開します!

昭和44(1969)年に、この場所から竪穴住居が発掘されました。

その後、昭和46(1971)年に埼玉県政100年を記念して設置された当館の建設工事に合わせて、

他の縄文中期の住居跡1件とともに復元されました。

平成23(2011)年の改修で、屋外通路や住居内へ下る階段などが取り付けられてから

現在に至るまで、博物館においでになる方々をずっと出迎えています。

そんな復元住居の内部に入ることができるのは、年間を通しても、こどもの日と県民の日(11/4)の2日間のみ!

中にはいったい何が・・・?

この先は、皆様の目でお確かめください。

見学会の詳細は、当館HPにてご確認ください。

「弥生時代復元住居見学会」

また、常設展示室の第1室と第2室では、復元住居の後方にある方形周溝墓(四角い溝で囲まれたお墓)から

出土した土器を展示しています。

あわせて、こちらもぜひご覧ください。

(平成28年4月26日 展示担当 綿飴)

平成26年、埼玉県内(小川町・東秩父村)で生産される

細川紙が、島根県の石州半紙、岐阜県の本美濃紙とともに、

「和紙:日本の手漉和紙技術」として、ユネスコ無形文化遺産に

登録されたことは、皆さんの記憶にも新しいことと思います。

和紙は、日本の歴史の中で、筆記用具としてだけではなく、

住居や生活用品の素材になるなど、人々の生活に深く関わってきました。

ひとくちに和紙といっても、主原料となる樹皮(楮〈こうぞ〉や

雁皮〈がんぴ〉)の違いや、作り方の違いなどによって、

その種類は豊富です。例えば細川紙は、楮を原料とする

「楮紙」〈ちょし〉の一種です。

とりわけ古文書からは、和紙の多様さがうかがい知られます。

古文書の料紙〈りょうし〉となった紙の色だけでも、

生成りのように素朴な白色、鶏卵のような薄い褐色、

当初の役割を終えた紙を漉き返して作られたので墨色を残す

薄墨色など、さまざまです。

3月29日(火)より、常設展示第5室では、

ほんの一例ではありますが、古文書を通して和紙の種類や

特徴などを紹介する特集展示「いろいろな、かみ」を行っています。

遠くから見ても、その違いがわかっていただけますか?

この展示は6月12日(日)までご覧いただけますので、

展示室でじっくりと比較してみてください。

企画展「蔵出し資料 館有コレクションの優品」(5月8日まで)も開催中。

ぜひ大宮公園の桜(満開!)とも併せてご覧下さい。

クイズ:ブログに挙げた写真と、現在の展示室とでは、

1つだけ違っているところがあります。

それはどこでしょうか?

(平成28年4月7日 展示担当 Sugar