皆さんはじめまして。広すぎる霊園の猫です。

さて、2月5日(火)から、常設展示室の特集展示などがいっせいにスタートしました。

今回は、近年まれに見る規模での展示替えです。「歴史と民俗の博物館はもう何度も行ったから…」という方も、是非ご来館ください!

(展示終了時期が異なりますので、ご注意ください。)

まず、エントランスロビーでは、特集展示「国宝公開 短刀 銘景光」にあわせて、刀剣男士「謙信景光」の等身大パネル展示がお出迎えします(3月3日(日)まで)。

第3・5・7室では、特集展示「国宝公開 短刀 銘景光」を開催しています(3月3日(日)まで)。

1階の第3室では、国宝「短刀 銘景光」(謙信景光)、重要文化財「刀 無銘 伝助真」(龍門寺蔵)を展示中!

他に、上杉謙信ゆかりのお寺に伝わったとされる仏画、絹本着色釈迦三尊十六善神像(法光寺蔵)なども展示しています。

第5室、地階の第7室でも、埼玉ゆかりの名刀を展示しています。

第5室 第7室

第4室では、美術展示「金工品」を開催しています(4月21日(日)まで)。

重要文化財「雲版」(長光寺蔵)、近年埼玉県指定文化財となった「金銅装説相箱及び戒体箱」(法恩寺蔵)などの仏具のほか、刀装具もたくさん展示しています!

第7室では、特集展示「旗本・水野氏の菩提寺 昌国寺」を開催中です(4月21日(日)まで)。

埼玉県の寄居町に所在する昌国寺に伝わった、旗本水野氏関係の資料を多数展示しています。水野氏が奉納した長刀や馬具、裃、古文書など、初公開資料が目白押しです!

第10室では、民俗コラム展示「魚をめぐる信仰」を開催中です(7月21日(日)まで)。

魚にまつわる縁起物などの民俗資料を展示しています。国指定重要無形民俗文化財の「鴻巣の赤物製作技術」に関する製品や道具なども見られます!

(2019年2月7日 展示担当 広すぎる霊園の猫)

今回は応募が定員を上回ったため、2月5日(火)に当館エントランスロビーにて公開抽選をさせていただきました。抽選結果のハガキは、御応募いただいた皆様にお送りいたします。

応募多数により、参加見送りになった方には申し訳ございません。次の機会での御応募をよろしくお願いいたします。

当選された方におかれましては、開始時間や注意事項などのご確認をお願いいたします。

(平成31年2月6日 学習支援担当)

こんにちは!展示担当、ヤマダ・ぴーちゃんです。

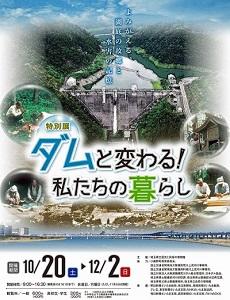

特別展「ダムと変わる!私たちの暮らし」の会期も残すところ、

あと5日となりました。

残り5日間、たくさんの方に展示を楽しんでいただけるよう

引き続き頑張りますので、お付き合いください。

さてさて、展覧会のメインテーマである「合角ダム建設」について

今回のブログでは触れたいと思います。

合角ダムは平成15年に完成した、埼玉県が建設したダムです。

秩父市(旧吉田町)・小鹿野町を流れる、荒川の支流、吉田川に建設されました。

|  |

合角ダムとダム湖の様子(合角ダム管理事務所提供)

前回(11/14 特別展「ダムと変わる!私たちの暮らし」魅力解説!)

前々回(11/22 ダム展の魅力解説第2弾!)のブログで、

埼玉の人々がいかに水害に苦しめられてきたか、その一端をご紹介いたしました。

合角ダムは、吉田川流域、そして荒川流域も念頭に洪水対策のために建設されたダムです。

つまり、私たちの暮らしを水害から守ってくれているわけなのですが、

一方で、このダムの建設によって72戸の家々が湖底に沈むこととなりました。

|  |

水没した集落に住んでいた方々は、生まれ育った故郷や親しい人々と離れ

新しい土地で新しい生活を始めることになりました。

特別展では、「湖底の故郷」と題し、今は失われてしまった

水没集落の暮らしの様子をご紹介しています。

(展示風景1)

(展示風景2)

「湖底の故郷」の内容は大きく二つに分かれています。

一つめが、生活の基本である、

地域の方々がどういった【仕事】をして暮らしていたかについて

水没集落から収集された資料をもとに解説しています。

傾斜地が多く、やせた土地も多いため、秩父地域の山間の暮らしでは

耕作地を十分に確保することは難しかったと言われています。

そこで、人々は色々な仕事を組み合わせて収入を確保していました。

なかでも合角・日尾集落が位置する西秩父地域で盛んだったのが「養蚕業」!

(ずらっと並ぶ養蚕道具)

展示室では養蚕に使っていた道具をたっぷり展示してあります。

その他にも、林業、紙漉きなど、状況に応じて

色々な仕事をしていた様子がうかがえます。

|  |

(紙漉きの道具) (山仕事の道具)

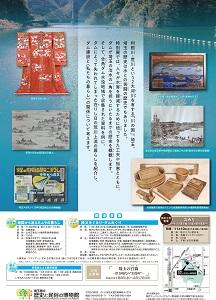

そして、二つめが、人々が集う機会【お祭り】についてです。

展示では、集落のお祭りや各家で行われていたお祝い事に関する

道具を展示しています。

特にご好評をいただいているのが

小鹿野町と言ったら…の歌舞伎のコーナー!!

秩父地域は地元の人によって演じられる歌舞伎が有名ですが

それは水没した合角・日尾地区も例外ではありませんでした。

|  |

(日尾集落での歌舞伎芝居の様子) (芝居の稽古をしていた養蚕小屋)

合角出身の名優「坂東大五郎」が引退後、

故郷に戻り、地元の若者たちに芝居を教えたことから、

集落のお祭りで歌舞伎が演じられるようになりました。

(ともに祝い重ねた日々コーナー)

展示室では、歌舞伎衣装や地元の方が使っていた台本などを展示しています。

集落で歌舞伎を上演するため、

地元の方々が力を合わせてつくっていたという芝居舞台も

(サイズは実際のものより小さいですが…)再現してみました!

|  |

その他にも、結婚式や子どものお祝いの道具なども展示しています。

こうしたお祭りやお祝い事によって日々の暮らしは彩られ、

そして、集落内の結びつきは深く、強いものとなりました。

「湖底の故郷」に展示しているのは珍しい道具たちではありません。

少し世代が上の方であれば馴染みがある、暮らしに身近な道具たちです。

展示をご覧になったお客様のなかには

「沈んじゃったけど、ほんとうに、なにげない、普通の生活があったのね…」

という感想を抱かれた方もいらっしゃるようです。

ダムによって恩恵を受ける暮らしもあれば

水没してしまった集落のように、失われてしまった暮らしもあります。

ダムと変わる暮らしの一側面を、展示室で感じていただけたらと思います。

ちなみに12月2日(日)には最後の展示解説もございます。

担当学芸員が資料について熱く語る30分!

【事前申し込み不要】ですので【13時30分】に特別展示室にお集まりください。

ご来館をお待ちしております。

(平成30年11月28日 展示担当 ヤマダ・ぴーちゃん)

こんにちは、ヤマダ・ぴーちゃんです。

家族にあまりにもニックネームが間抜けっぽいと言われました。

そんなことは気にせず、引き続き、ダム展の魅力解説のコーナー、第2弾!

前回の記事で、「洪水常襲地・埼玉」の歴史の一端を感じていただけたでしょうか?

しかし、我らがご先祖様たちも黙ってやられっぱなしになっていたわけではありません!

自分たちの暮らしを守るため、埼玉の人々は工夫をこらして水害に対抗してきました。

その様子をご紹介するコーナーが「大水とともに暮らす」です。

常に洪水の危険と隣り合わせだった、埼玉の暮らしと水害対策の知恵をご紹介しています。

(渡良瀬川重助裏護岸工之図)

このコーナーで担当イチオシなのが、明治時代の河川工事の様子を描いた絵馬です。

工事が地元の人々の手で担われていたことを示すように、

河川沿いに位置する地域の神社を中心に、このような絵馬が奉納されています。

|  |

| (頑張って作業する人たち) | (役人の指示を受け、せっせと働きます) |

地元で協力して大きな工事を終えた際、工事の無事を氏神様にご報告するとともに、

その完了を記念して、神社に奉納されたものと考えられます。

普段は神社の中にかかっているのでなかなか見ることはできません…!

中にはこんな大きな絵馬も…!

(4メートル近くあるとても大きい絵馬なので、ぜひ展示室でじっくりご覧ください)

(野本八幡神社の絵馬)

全体写真からは分かりづらいですが、

近づいてよーく見ると、作業する人々の生き生きとした雰囲気が伝わってきます。

|  |

| (堤防を搗き固める作業) | (土を運ぶ男性たち) |

(作業の進みを確認中?)

また、堤を築いて集落を守るだけでなく、

もしも、洪水が発生してしまった場合の際の対策も怠っていませんでした。

一見、何の変哲もないお宅ですが…お気付きになった方はいらっしゃいますか?

|  |

(ちなみに高さが分かるように横に立ってくれているのは、当館のS学芸員です。

この日はとても暑くて資料調査も大変でした…手にペットボトル持ってます。)

屋敷地の一角が高くなっており、

その上に家屋が建っていることがお分かりになるでしょうか?

こうした場所を、県内では「水塚」と呼んでいます。

水塚は、家の周囲が浸水してしまった際に一時的な避難場所として造られました。

二階は一時的に生活できるような空間となっており

一階には非常時のための食糧を保管しているのが、一般的な水塚の使用法。

軒先には、浸水時の移動のために、船(水害予備船)が下げられています。

水塚は、埼玉県に限らず、大河川沿いの地域に見られます。こちらは千葉県の水塚。

発生する浸水を想定して造るので、どのくらいの高さにするかは地域によって異なります。

(ちなみにこちらの水塚は、カフェとして活用されております(美味しいです))

かつての埼玉の人々にとって洪水や水害は日常でありました。

人々は、被害を少なくするために、様々な工夫を行って水害に立ち向かっていたのです。

先人たちの奮闘ぶり、そして暮らしの知恵も学ぶことができるダム展!

ぜひ、ご観覧ください!担当が首を長くして、お待ちしております。

(平成30年11月22日 展示担当・ヤマダ・ぴーちゃん)

こんにちは、ヤマダ・ぴーちゃんです。前回、お約束させていただいたダム展の魅力解説!!

今回、取り上げる「ダム」について、当館のような歴史を中心とした展示を行う

人文系博物館で取り上げるイメージが湧かない方、いらっしゃるのではないでしょうか。

ところがどっこい、ダムは、人々の暮らしに大きな影響を与える存在であり、

過去から現在に至るまでの暮らしの変遷を形づくる重要な一要素であったのです。

その答えはダムの役割にあります。「ダム」と聞いて一般に思い浮かべられるような、

河川上流の山奥に建設される巨大なコンクリートの堤の多くは、

中・下流域の洪水調節のために建設されることが、ほとんどです。

つまり、山間に降った雨を、一時的にダム湖に溜め、ダムから下流に流れる水量を調節し、

下流で洪水が発生しないようにする、という役割を担っているのです。

|  | |

| (合角ダム) | (合角ダムとダム湖/提供:合角ダム管理所) |

ダム建設と埼玉県が深く関わるとお伝えした理由も、この点にあります。

埼玉県内は、利根川・荒川という2大河川の他、多くの河川が流れている上に

県域の約4割を占める関東平野の勾配は緩く、洪水が発生しやすい地形です。

そのため、「川の国」埼玉の歴史は、水害と戦う人々の歴史でもありました。

|  | |

| (利根川/提供:利根川上流河川事務所提供) | (荒川/提供荒川上流河川事務所提供) |

特別展では、ダム建設の理由を実感していただくために

ダム以前の埼玉の水害の歴史や、近代以降の大規模な河川改修工事の様子などを

展示の冒頭でご説明しています。

|  | |

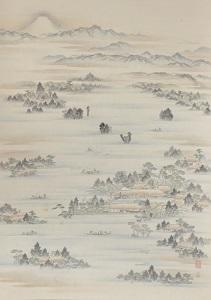

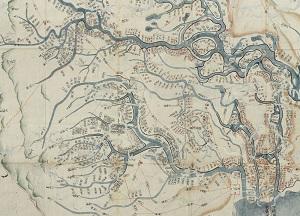

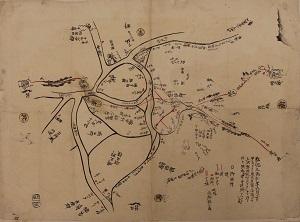

| (特別展入口) | (江戸時代の河川を描いた絵図) |

くねくねと蛇行し流れる昔の河川を見て、「八岐大蛇みたい…」と呟くお客様も。

絵図には地名が書かれているので、お住いの地名を熱心に探す方もいらっしゃいました。

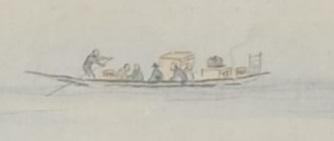

担当の一押しはなんといってもこの資料!

現在の坂戸市に位置する越辺川・都幾川の合流地で江戸後期に発生した

水害の様子を描いた掛軸です。水害の様子が、細やかな筆で生き生きと描かれています。

(屋根の上で助けを呼ぶ人)

(あれ…??船から煙が上がっている???よく見ると…お米を炊いている!?)

水がなかなかひかなかったので、船の上で生活していたために

こうした絵が描かれたと言われています。

この他にも、水害に関わる古文書や絵図などを数多く展示してあります。

|  | |

| (安政風聞集) | (幸手・栗橋付近で発生した洪水の記録) |

歴史好きの方にも楽しんでいただける内容になっております。

新しい観点から、埼玉の歴史を新・発見していただく機会になること間違いなしの

ダム展です。ご来館を心からお待ちしております。

(平成30年11月14日 展示担当 ヤマダ・ぴーちゃん)

はじめまして、こんにちは!展示担当、ヤマダ・ぴーちゃんです。

昨年度から、当館展示担当として勤務していたのですが

ブログを書かせていただくのは、今回が初めてです。実は、人生初ブログです。

さて、皆さん!10月20日(土)~12月2日(日)まで開催の

特別展「ダムと変わる!私たちの暮らし」はもうご覧いただいたでしょうか?

この展覧会は、埼玉県の秩父地域、荒川水系上流に建設された合角ダムを切り口に、

「川の国・埼玉」ならではの大問題、「水害」の歴史を紐解くとともに

ダム建設によって変化した「私たちの暮らし」を振り返ってみよう!

という趣旨で開催しております。

|  |

埼玉県にお住いの方にとって、とても身近な話がたくさん登場します。

もちろん、ダムと暮らしの関係は、大河川が流れる地域の方にとって他人事ではありません。身近な話題を深く学べる絶好の機会になると思います。ぜひご来館ください。

そして展覧会とあわせて…

今話題のダムカレーを当館、カフェパティオにて700円(税込)で販売中です!

ダムカレーというのは、ご飯をダム、ルーをダム湖に見立てて作られたカレーで

今、各地のダム周辺の食堂などで大人気です。

話題のダムカレーを食べてみたいけれど…という方、当館で食べられます!!

担当者とカフェの方が試行錯誤して完成した、期間限定のカレーです。

展覧会に足を運ぶついでに、ダムカレーもご賞味ください。

|  |

※展覧会の主役、合角ダムをイメージしたカレーです。

ご飯は、重力式コンクリートダムらしく、重厚な雰囲気に仕上げています。

鶏のからあげで秩父の山々が紅葉する様子、福神漬けで常用洪水吐けを表現しました。

そしてもう一つ!

各地のダムで配布している、ダムカード。

なかには熱心なコレクターの方もいらっしゃるようですが、

当館でも、展覧会記念・限定ダムカード、作っちゃいました!!!!

|  |

カードは、特別展講演会(11月23日(金・祝)開催)にご参加の方、

展覧会図録をご購入の方に配布しております。

小学生以下のお客様で、特別展ワークシートに挑戦してくれた方にも配布中。

展覧会の時期のみしか配布しない【限定カード】ですので、早めに入手してくださいね。

ダムカードももらえる特別展講演会「地図から消えたムラの暮らし」は

まだ申し込みを受け付けております!

ダム建設によって湖底に沈み、永久に失われてしまった地域の歴史や暮らしについて

建設前後の人々の様子もまじえながら、お話をしていただきます。

大変貴重な機会ですので、ぜひお申し込みください。

電話でのお申し込みを受け付けております。

参加ご希望の方は、当館展示担当(048-645-8171)までご連絡ください。

お申込みをお待ちしております!!

と、色々ご紹介している間に、すっかり長くなってしまいました。

次回から「人文系博物館でダム…???」と意外に感じていらっしゃる方に

ダム展の魅力をちらりとご紹介いたします。お楽しみに!

(平成30年11月13日 展示担当 ヤマダ・ぴーちゃん)

ここのところ各地で台風被害が相次いでおり、日々のニュースに心が痛むばかりです。

被害地域で大変な思いをされている方々には、心からお見舞い申し上げます。

先日の台風24号は、大変風が強く、当館も植樹類に被害が出ました。

強風にさらされて、竹林の竹が傾いてしまっています。

中には、折れて枯れてしまっているものも…

そして、毎年綺麗な紅葉を楽しみにされている方もいらっしゃる当館名物の楷の木。

毎年ですとこのように美しく色づきますが…

|

|

|

しかし、その楷の木が倒れてしまい、現在はこのような状態になってしまっています。

|

|

|

長年親しんでいただいた楷の木の紅葉は、残念ながら今年からご覧いただくことができません。

毎年楽しみにしていただいていた方には大変心苦しく存じます。

楷の木を失ったショックを埋めることはできませんが、まだ当館には紅葉する木々がたくさんありますので、

楽しんでいただければ幸いです。

秋には当館の外観はこのように彩られます。

紅葉狩りに大宮公園や氷川神社等にお越しの際は、ぜひ当館へもお立ち寄りください。

(秋の展覧会情報はこちら)

(平成30年10月10日 雨女)